1970年代に2度発生したオイルショックは、石油輸入国へ経済的な混乱と大きなダメージを与え、石油依存脱却のきっかけとなりました。この記事ではオイルショックをきっかけとして広まった省エネ・脱炭素の考え方について、日本そして海外諸国はどのように取り組んできたかについて紹介します。

オイルショックとは

オイルショック(石油危機)とは中東戦争に端を発した石油価格の高騰とそれを受けた経済的混乱のことで、1970年代に2度発生しています。

第一次オイルショックは1973年10月、アラブ10か国で勃発した第四次中東戦争を契機に発生しました。

アラブ石油輸出国機構(OAPEC)が、アメリカなどのイスラエル支持国に原油価格の70%引き上げと石油禁輸措置をとったことが引き金になります。

当時の日本では、一次エネルギー供給の中で石油が約8割を占めている状況です。

そのため石油の輸入が制限されるとほぼすべての産業が影響を受け、物資の不足とインフレ懸念からトイレットペーパーの買い占めなどが起こり、市民生活に大きな混乱をもたらしました。

第二次オイルショックはイラン革命が原因で、1979年に発生しました。

この時も、戦争による石油の減産によって原油価格が高騰し、石油消費国の経済に大きなダメージを与えました。

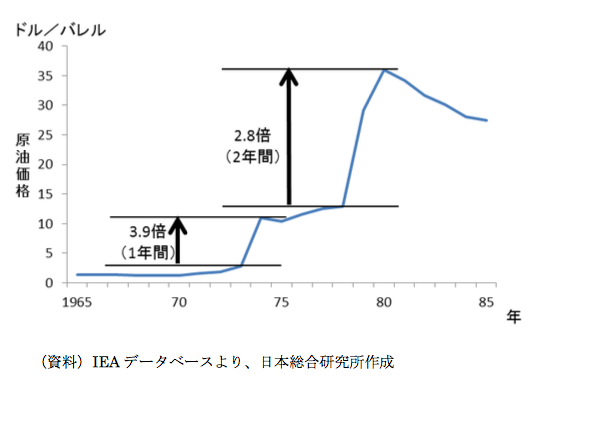

図1は原油のスポット価格の推移です。第一次オイルショックでは、原油のスポット価格が前年の3.9倍、第二次オイルショックでは2年間で2.8倍となり日本国内の物価も押し上げました。

図1 原油(アラビアンライト)のスポット価格の推移

*出典1:日本総研 Research Focus 「わが国省エネ戦略の方向性ーオイルショックからの示唆ー」(2014)p3

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/7316.pdf

日本は外交交渉の結果、石油の禁輸措置は免れましたが、原油の価格高騰によって戦後の高度経済成長は終わりを告げます。そして、これまでの石油に頼りきったエネルギー政策は抜本的な見直しが必要となりました。

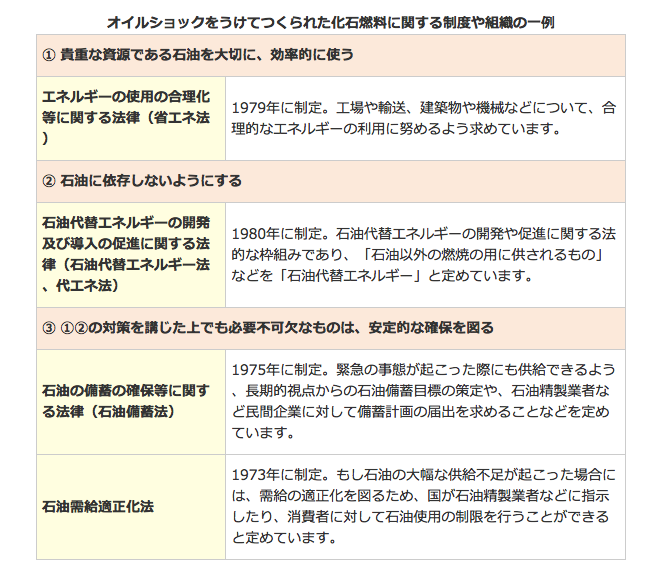

表1はオイルショックをきっかけとしてつくられた化石燃料に関する制度や組織の一例です。

表1 オイルショックによってつくられた化石燃料に関する制度や組織の一例

*出典2:経済産業省 資源エネルギー庁HP 「石油がとまると何が起こるのか? ~歴史から学ぶ、日本のエネルギー供給のリスク?」(2017)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/anzenhosho/kasekinenryo.html#topic03

このような政策によって製造業などは積極的な省エネに取り込み、市民のライフスタイルの転換も図られました。

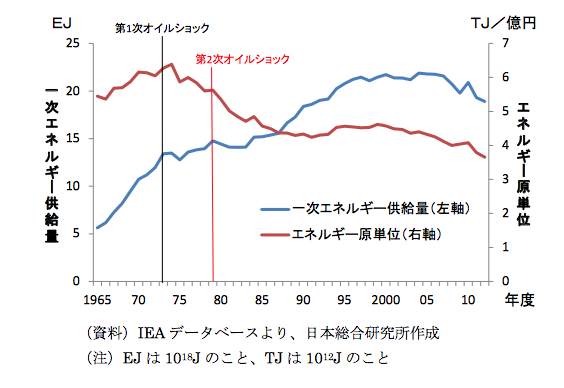

図2 わが国のエネルギー供給量と原単位の推移

*出典1:日本総研 Research Focus 「わが国省エネ戦略の方向性ーオイルショックからの示唆ー」(2014)p9

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/7316.pdf

図2は日本のエネルギー供給量と原単位の推移です。第一次オイルショックが起こった1973年以降、急激に伸びていた一次エネルギー供給量の伸びは鈍化しています。一方でエネルギー原単位は減少に転じており、省エネが進んでいることがわかります。エネルギー原単位とは、エネルギー効率を表す値のことで、この値が小さいほど生産効率の上昇を示しています。

オイルショックによって広まった「化石燃料に依存しない」「限りある資源である化石燃料の使用を抑制する」という2つの考え方は現在まで受け継がれている日本のエネルギー政策の一つです。

そして1980年代後半、地球温暖化問題が世界共通の課題として認識されるようになると、化石燃料の使用抑制と省エネの必要性がより高まりました。

温室効果ガスを排出する石油の使用と地球温暖化には大きな関連性があり、石油使用の抑制は、地球温暖化の解決に不可欠です。

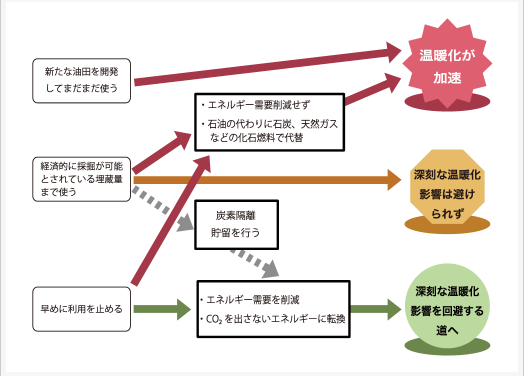

図3 石油の使用と温暖化の関係

*出典3:国立環境研究所 地球環境研究センターHP「石油がなくなれば温暖化は解決?」(2010)

http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/21/21-2/qa_21-2-j.html

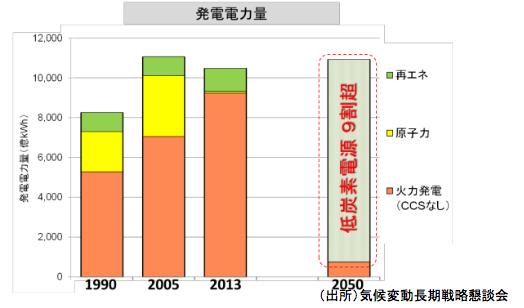

地球温暖化による気象変動への国際的な取り組みとして、2017年パリ協定が合意されました。パリ協定はこれまでの炭素社会と決別し、世界的な脱炭素化への流れを決定づけた転換点ともいわれています。パリ協定を受けて日本では長期的な目標の最終地点として脱炭素化社会をかかげ、低炭素電源である自然エネルギー導入拡大をすすめています。

2050年には発電電力量の90%以上を自然エネルギーを含む低炭素電源でまかなうことを目標としています。

図4 2050年の脱炭素化の目標

*出典4:環境省「長期大幅削減に向けた基本的な考え方」p9

https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka/plan_all.pdf

さらに、電気自動車の普及や省エネ住宅など私たちの生活においても炭素排出をほぼゼロにするための技術革新や普及をすすめていきます。

2度のオイルショックは日本国内に大きな混乱と経済ダメージを与えましたが、結果として脱炭素と省エネという考え方をもたらしました。

石油の使用を抑え、石油燃料の代替エネルギーの開発を進め脱炭素化への転換をすることで深刻な地球温暖化の解決に貢献することができます。

海外諸国におけるオイルショック後のエネルギー政策の変化

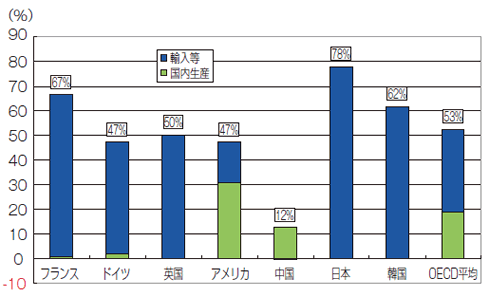

オイルショックは日本だけでなく、世界の石油消費国に大きな影響を与えました。図4は第一次オイルショックが発生した1973年当時の各国の石油依存度です。

図5 主な国の石油依存度(1973年)

*出典5:経済産業省 エネルギー白書「第1節「エネルギー安全保障」をめぐる主要消費国の動向」(2010)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2010html/1-1-1.html

石油資源に乏しい日本をはじめとして、主な先進国は石油依存度が高くオイルショック後はエネルギー政策の転換を余儀なくされました。

アメリカやヨーロッパ諸国では、石油価格の引き上げ、自動車の日曜運転禁止、工場の操業制限といった石油の消費量を削減する政策を講じました。

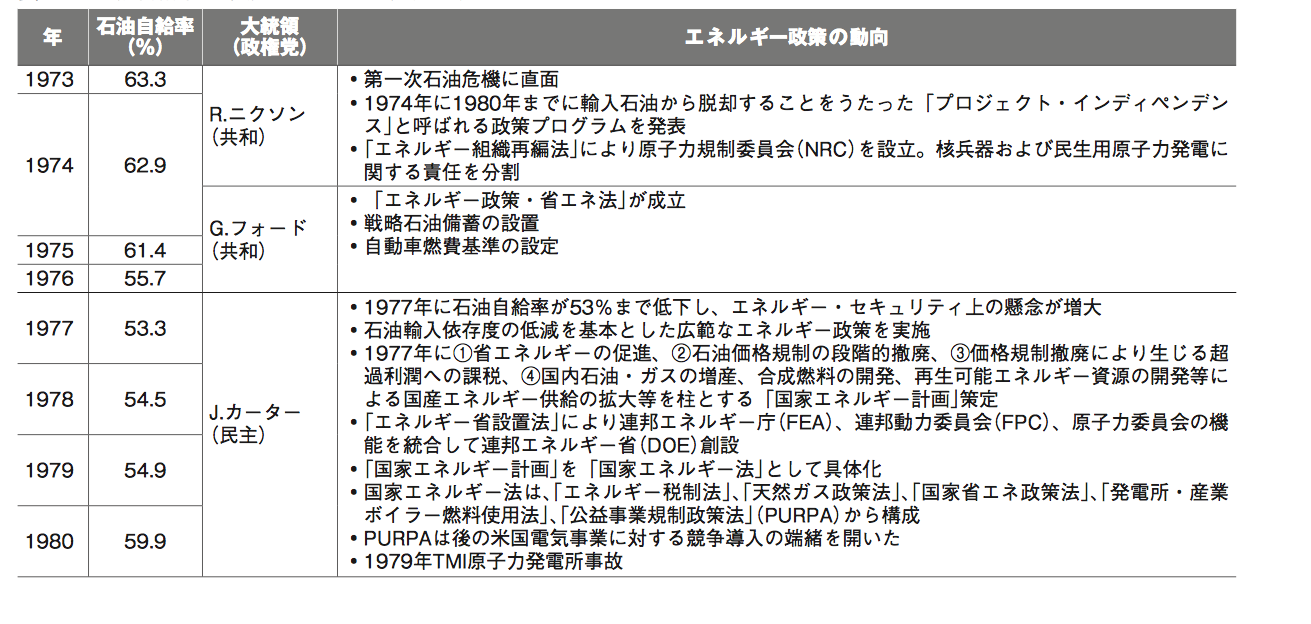

以下の表は、1973年の第一次石油ショックを発端として輸入石油から脱却し石油自給率を上げることを目的としたアメリカのエネルギー政策の動向です。

表2 石油自給率の推移とエネルギー政策の動向

*出典6:一般社団法人海外電力調査会 海外諸国の電気事業「第1章アメリカ合衆国(米国)」(2019)p2

https://www.jepic.or.jp/pub/pdf/bookAka2019s.pdf

景気の動向や政権党によってアメリカのエネルギー政策はさまざまな変遷をたどり、1980年代以降も石油自給率は低下していきました。

しかし2008年のリーマンショック以降の景気後退により、国内の石油消費量が減少に転じたことから、2008年以降のアメリカの石油自給率は上昇傾向にあります。さらに新型原油シェールオイルの増産を進めたことで、2019年には90年ぶりに石油輸出量が輸入量を上回りました。しかし、これらの政策はエネルギー供給の対外依存度低減には成功している一方で、地球温暖化防止のための化石燃料からの脱却とは逆行する動きとも言えます。

次に環境先進国であるドイツのオイルショック後のエネルギー政策を見ていきましょう。

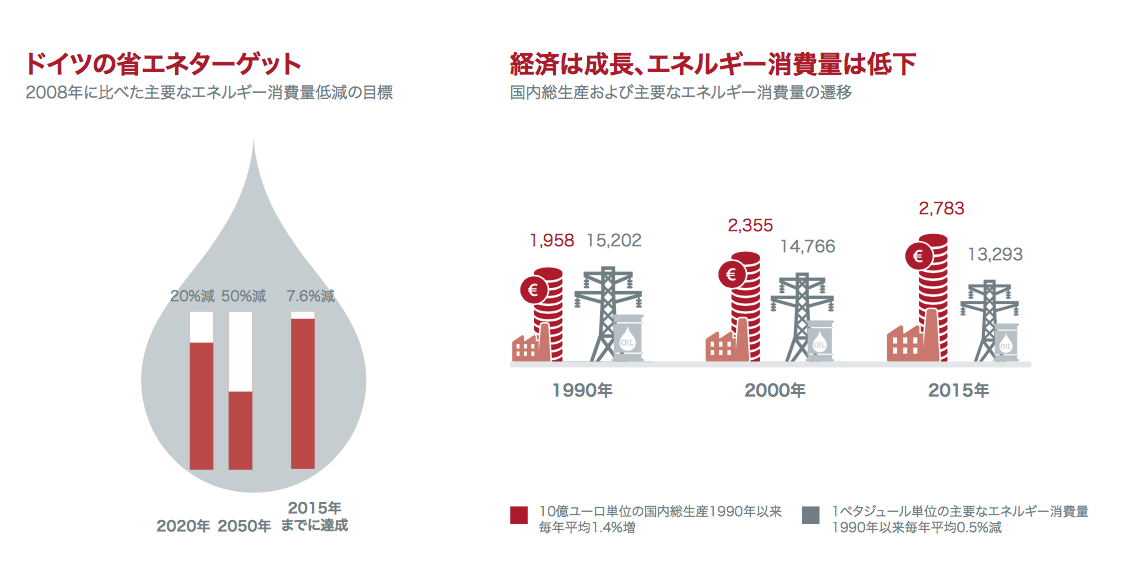

ドイツはもともと石炭を豊富に産出する国でしたが、安価な輸入石油の台頭によりオイルショック時の石油依存度は47%でした。オイルショック以降は、化石燃料依存の危険性とエネルギー効率の重要性が再認識され、徹底的な省エネがすすめられました。省エネ対策の一環として、ドイツ全土の住宅や企業にエネルギー診断と省エネの提案といった国のサポートプログラムが実施されました。

エネルギー効率を重視した技術開発や省エネを意識したライフスタイルへの転換によって、経済成長と省エネ両方を実現しています。

図6 ドイツの省エネターゲット

*出典7:連邦外務省「ドイツのエネルギー革命」p5

https://japan.diplo.de/blob/2154206/8ebae64e02d223502024c0fd2fb88819/aaenergiewende-data.pdf

さらにドイツではエネルギー需要の半分を占める暖房需要において、石油・ガスを80%低減することを目標とし、自然エネルギーのシェア拡大を目指しています。

エネルギー効率向上のために、建物の断熱性能の向上、最新の暖房装置への交換などを積極的に支援しました。これらの施策により、1975年に半数を占めていた石油暖房住宅は、3分の1未満まで減少しました。

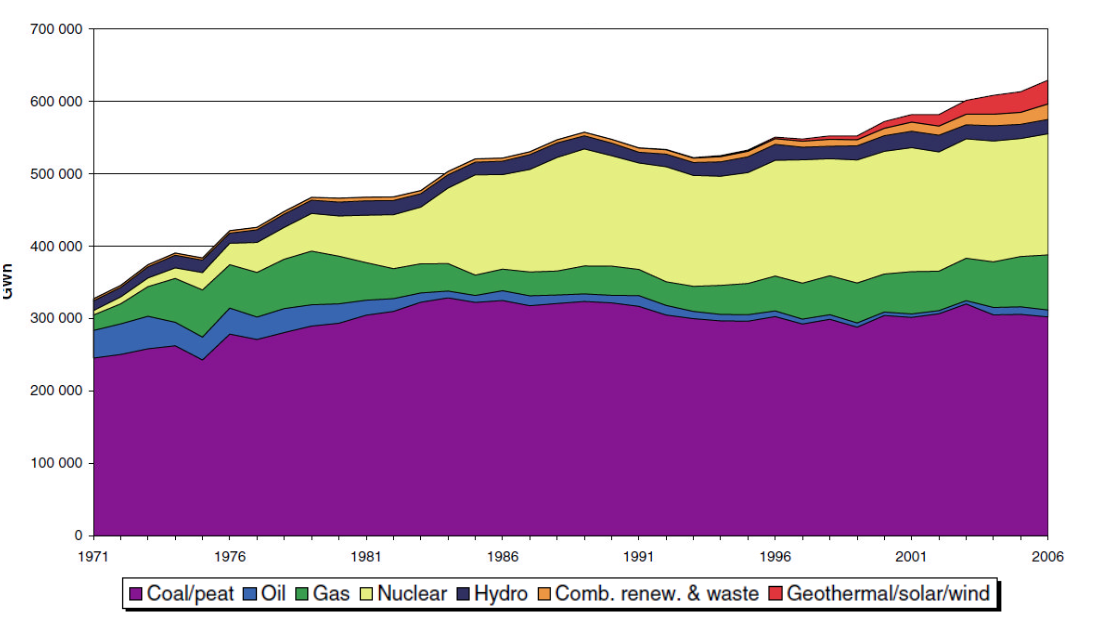

図6はドイツの発電電力量構成の推移です。

オイルショック以降の石油依存を減らす政策により、発電電力構成において1973年に約10%を占めていた石油火力は2006年以降には1%まで減少しています。

図7 ドイツの発電電力量構成の推移

*出典8:環境省 「低炭素社会づくりのためのエネルギーの低炭素化に向けた提言 4章 化石燃料利用の低炭素化の対策及び施策の在り方」(2010) 187P

https://www.env.go.jp/earth/report/h22-05/chpt4.pdf

また、図6を見てもわかるとおりドイツでは1990年代後半から風力・地熱・太陽光などの自然エネルギーの割合が増加しています。

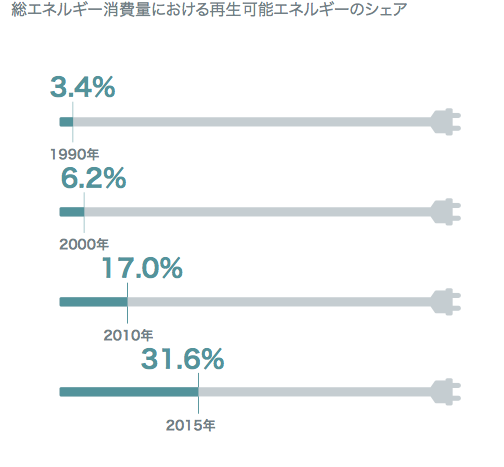

そして2015年には風力発電を主力とした自然エネルギーはドイツの電力消費量の1/3弱を占めています。ドイツは脱石油をきっかけとして自然に優しく持続可能なエネルギーミックスの実現に成功しています。

図8 総エネルギー消費量における再生可能エネルギーのシェア

*出典7:連邦外務省「ドイツのエネルギー革命」p10

https://japan.diplo.de/blob/2154206/8ebae64e02d223502024c0fd2fb88819/aaenergiewende-data.pdf

このように世界各国ではオイルショックによる経済的混乱の経験から、石油依存を減らすという共通の目的でさまざまな施策が講じられました。さらに1980年代後半から、エネルギー安全保障と地球温暖化への対処も両立させることを目指したエネルギー政策がすすられています。

オイルショックが日本にもたらした意識変化と省エネ活動

2度のオイルショックを経験したことで、日本では1979年、エネルギーを効率的に利用することを目的とした省エネ法が制定されました。

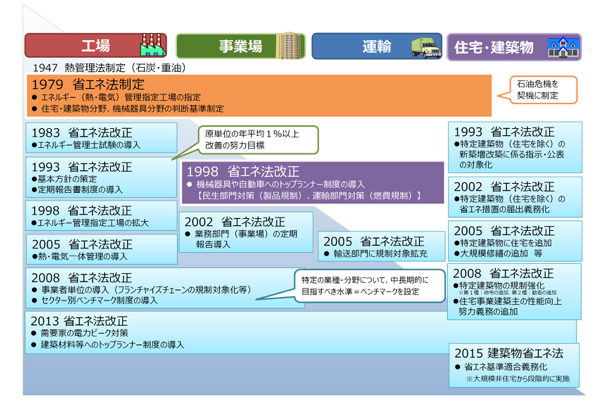

図9 省エネ法の歴史

*出典9:経済産業省 資源エネルギー庁HP「省エネ大国・ニッポン ~省エネ政策はなぜ始まった?そして、今求められている取り組みとは?~」(2018)https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/shoenetaikoku.html

省エネ法は、工場、事業場、運輸、住宅、エネルギー消費機器の販売業者、エネルギー供給事業者が対象で、省エネの取り組みの規範を示し努力を義務付けています。

努力義務だけでなくエネルギー使用量が年間1,500klを超える事業者には使用状況の定期報告の義務があります。

省エネ法は時代とともに改正を重ね、その取り組みを加速していきました。

オイルショック以降はエネルギーコストに関心の高い産業・業務部門が積極的に取り組んできた省エネですが、2011年の東日本大震災後の電力供給不足では家庭での省エネの重要性が高まりました。

一方産業・業務部門に関しては積極的に省エネに取り組んできた結果、2010年代以降は限界を迎えつつあります。

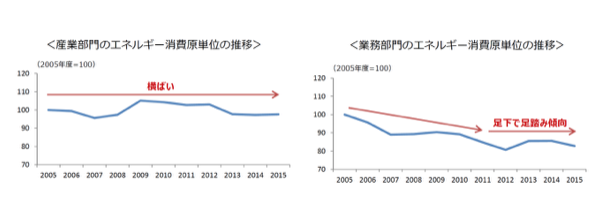

図10 産業・業務部門の絵エネルギー消費原単位の推移

*出典10:経済産業省 資源エネルギー庁HP「時代にあわせて変わっていく「省エネ法」」(2018)https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/shoenehoukaisei.html

オイルショックまで右肩上がりであった製造業は、図10を見てもわかる通りオイルショック以降は減少傾向にあり積極的に省エネに取り組んでいます。

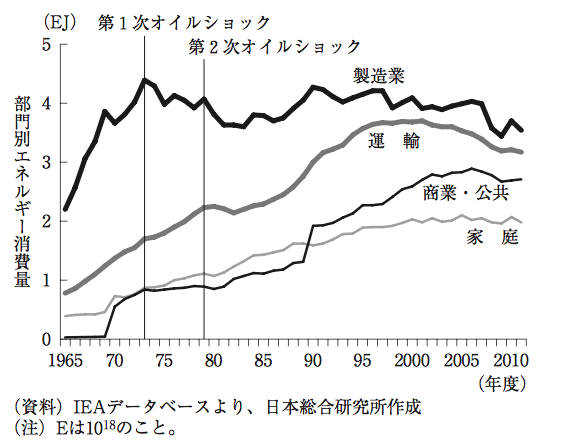

図11 我が国部門別エネルギー消費量の推移

*出典11:JRIレポート「オイルショックの教訓を生かし、節電を我が国成長のバネに」(2014)p27

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/7657.pdf

一方で、運輸、商業・公共・家庭部門のエネルギー消費は増加傾向にあり、今後の省エネ対策の重点的なポイントとされています。

運輸部門は近年のネット通販市場の拡大により急激に成長しており、省エネに考慮した物流体系を築く必要があります。家庭部門においては、紹介したドイツの事例のように省エネ家電の買い替えや省エネ住宅建築の促進などでより効果的な省エネが見込めます。

地球温暖化が地球規模で解決すべき課題である現在は、エネルギーの安定供給だけでなく温暖化対策の観点からも省エネ活動の重要性が高まっています。

まとめ

2度のオイルショックは日本の省エネの取り組みの基本となる「省エネ法」成立のきっかけとなりました。エネルギー資源の乏しい日本では、産業界を中心に省エネに積極的に取り組んできました。

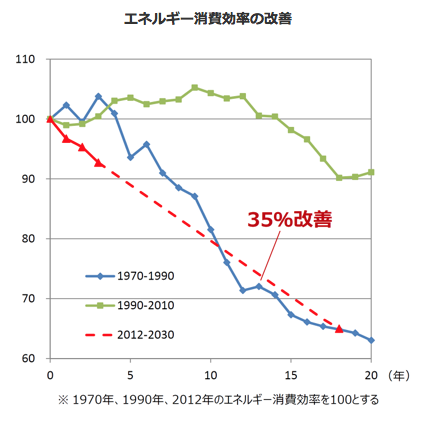

1970年代当時は省エネのポテンシャルが高い時代であったこともあり、エネルギー消費効率(最終エネルギー消費量/実質GDP)は1970年から1990年の20年間にかけて35%改善しました。

図12 エネルギー消費効率の改善

*出典10:経済産業省 資源エネルギー庁HP「時代にあわせて変わっていく「省エネ法」」(2018)https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/shoenehoukaisei.html

日本は2030年までに、1970年から1990年代と同じ水準の省エネを目標としています。

今後さらなる省エネを進めていくために、産業・業務・運輸・家庭の各部門で一歩進んだ対策を取っていく必要があります。

さらに省エネだけでなく、脱炭素に向かう必要があります。2030年以降の長期的な目標についてみていきましょう。

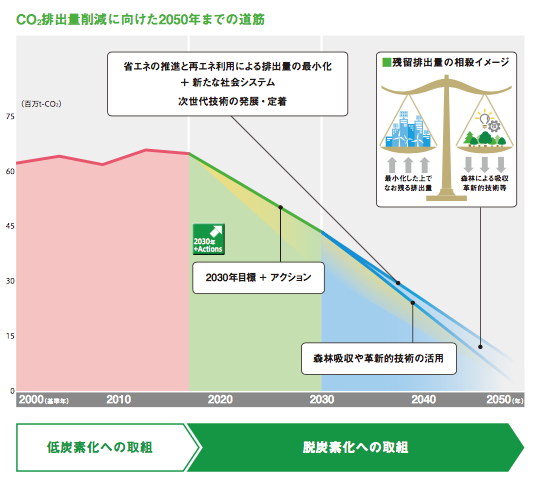

図12は地球温暖化の軽減を目的として策定された「ゼロエミッション東京戦略」の2050年までの目標です。

図13 CO2排出量削減に向けた2050年までの道筋

*出典12:東京都環境局 「ゼロエミッション東京戦略」(2019)p20

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/policy_others/zeroemission_tokyo/strategy.files/zero_emission_tokyo_strategy.pdf

2030年の目標を達成した後は脱炭素、つまりCO2排出ゼロを実現する社会システムの構築を目指しています。そのためには、産業・業務・運輸・家庭の各部門で使用する電気を自然エネルギー由来に切り替えることなど、より進んだ取り組みが必要不可欠となってきます。

オイルショックから約40年あまり、エネルギー安全保障のための化石燃料の使用抑制には環境保護という観点が加わり、現在は脱炭素社会への実現に向けての取り組みが始まっています。

オイルショックは、環境保護のために化石燃料を抑制する取り組みに必要不可欠な省エネ対策の基盤をつくるきっかけとなった出来事といえます。

参照・引用を見る

- 日本総研 Research Focus 「わが国省エネ戦略の方向性ーオイルショックからの示唆ー」(2014)p3

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/7316.pdf

- 経済産業省 資源エネルギー庁HP 「石油がとまると何が起こるのか? ~歴史から学ぶ、日本のエネルギー供給のリスク?」(2017)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/anzenhosho/kasekinenryo.html#topic03

- 国立環境研究所 地球環境研究センターHP「石油がなくなれば温暖化は解決?」(2010)

http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/21/21-2/qa_21-2-j.html

- 環境省「長期大幅削減に向けた基本的な考え方」https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka/plan_all.pdf

- 経済産業省 エネルギー白書「第1節「エネルギー安全保障」をめぐる主要消費国の動向」(2010)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2010html/1-1-1.html

- 一般社団法人海外電力調査会 海外諸国の電気事業「第1章アメリカ合衆国(米国)」(2019)p2

https://www.jepic.or.jp/pub/pdf/bookAka2019s.pdf

- 連邦外務省「ドイツのエネルギー革命」p5

https://japan.diplo.de/blob/2154206/8ebae64e02d223502024c0fd2fb88819/aaenergiewende-data.pdf

- 環境省 「低炭素社会づくりのためのエネルギーの低炭素化に向けた提言 4章 化石燃料利用の低炭素化の対策及び施策の在り方」(2010)

https://www.env.go.jp/earth/report/h22-05/chpt4.pdf

- 経済産業省 資源エネルギー庁HP「省エネ大国・ニッポン ~省エネ政策はなぜ始まった?そして、今求められている取り組みとは?~」(2018)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/shoenetaikoku.html

- 経済産業省 資源エネルギー庁HP「時代にあわせて変わっていく「省エネ法」」(2018)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/shoenehoukaisei.html

- JRIレポート「オイルショックの教訓を生かし、節電を我が国成長のバネに」(2014)p27

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/7657.pdf

- 東京都環境局 「ゼロエミッション東京戦略」(2019)p20

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/policy_others/zeroemission_tokyo/strategy.files/zero_emission_tokyo_strategy.pdf