母なる海を脅かすマイクロプラスチックによる危機が迫ってきています。早ければ2030年には、海の生態系を支えるプランクトンに摂食障害が発生し、その影響が海洋生態系の全体に及ぶとみられています。またマイクロプラスチックに吸着した有害物質が、食物連鎖の中で生物体内に濃縮されることもあり得ます。

このような危機が最初に起きる可能性が高いのが、私たちが住む日本の近海で、漁業はもちろん、私たちの健康にも影響が及ぶと考えられます。

この記事では、海洋のマイクロプラスチック汚染の現状とメカニズム、対策について解説します。

なぜマイクロプラスチックが問題なのか?

マイクロプラスチックとは

「マイクロプラスチック」とは、大きさが5mm以下の微細なプラスチック片のことを指します。これらはその起源から2つに分類できます[*1]。

1つ目は、「1次的マイクロプラスチック」と呼ばれる、製品や製品原料として使用するために微小なサイズで製造されたプラスチックです。歯磨き粉や化粧落としに含まれるマイクロビーズ等に由来します[*2]。

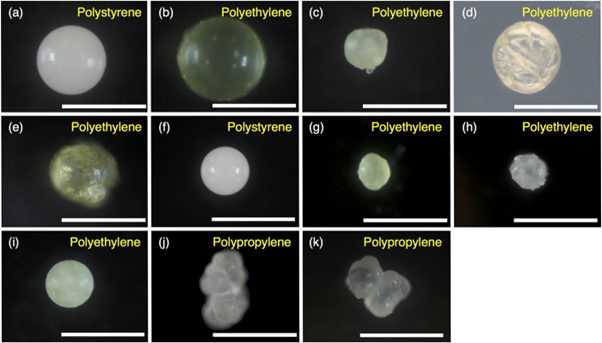

図1: 東京湾のイワシの体内から見つかったマイクロプラスチック(白線は0.5mm)

図1: 東京湾のイワシの体内から見つかったマイクロプラスチック(白線は0.5mm)

出典: Kosuke Tanaka, Hideshige Takada「Microplastic fragments and microbeads in digestive tracts of planktivorous fish from urban coastal waters」

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27686984/

2つ目は、自然環境中に放出されたプラスチックが、外的要因によって徐々に劣化・断片化して小さくなった、「2次的マイクロプラスチック」です[*3]。海に流出したペットボトルやビニール袋などのプラスチック製品が、波や紫外線に晒され、劣化することで発生する場合が多いと考えられています。

図2: アラスカの海岸に打ち上げられたプラスチック

図2: アラスカの海岸に打ち上げられたプラスチック

出典: Robert C. Hale et al.「A Global Perspective on Microplastics」

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018JC014719

世界のプラスチックの生産量は年間4億トンと推計されており、今後20年間でさらに倍増する見込みです。このうち少なくとも年間800万トンのプラスチックが海に流出しています。海洋におけるプラスチックの質量は、2050年までに魚の質量を上回ると推計されています[*4]。

マイクロプラスチックによって何が起こるのか?

1次的マイクロプラスチックの多くは、0.001mm〜0.1mm程度と小さく、各家庭から下水を経て、やがて海に到達します。2次的マイクロプラスチックは、陸上の埋め立て場や海上の漁具などから直接流出して、海で細分化されます。細分化されたプラスチックは大変小さいので、回収することは不可能です。

研究者たちは、20年ほど前からマイクロプラスチックの潜在的な有害性を懸念していましたが、ほとんどの研究は海洋生物に対するリスクに焦点を当てており、最近になってようやく人体への影響についても研究が行われはじめました[*3]。

海洋生物への物理的な影響

マイクロプラスチックの影響は、動物プランクトン、ゴカイ、イガイなど様々な海の小さな生物に及びます。これらの小さな生物がマイクロプラスチックを誤飲すると消化器官等が詰まり、場合によって死に至ります[*3]。

図3: マイクロプラスチックが消化器官に詰まったプランクトンの幼生(体長500μm)

図3: マイクロプラスチックが消化器官に詰まったプランクトンの幼生(体長500μm)

出典: Robert C. Hale et al.「A Global Perspective on Microplastics」

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018JC014719

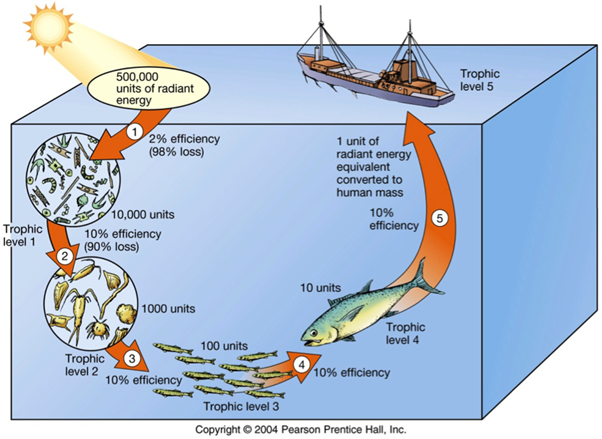

これらプランクトン等の小さな生物は、いずれも生態系ピラミッドの下位に位置する生物です。そのためこれらの生物が減少すると、上位に位置する魚などの生物の数も大幅に減少します[*5], (図4)。

図4: 海洋の食物連鎖と生物量の関係

図4: 海洋の食物連鎖と生物量の関係

出典: Ocean Tracks「Energy and food webs」

https://oceantracks.org/library/general-ecology/energy-and-food-webs

こうして、動物プランクトンが減少すると、それを食べる小魚はさらに減少します。また小魚を食べる中型の魚や、それを食べる大型の魚はさらに大幅に減少します。これらが漁業に厳しい影響を及ぼすことは想像に難くありません。

実際に東京湾でカタクチイワシの消化器官内のマイクロプラスチックを調査したところ、その77%からマイクロプラスチックが検出され、1個体につき平均2.3個、最大15個が検出されました[*2]。

さらにナノサイズのプラスチックについては、摂餌以外にも生体内への侵入が認められており、魚類において母体または卵の殻を経由して、卵が胚(はい)発生をする際の重要な栄養源となる卵黄脂質等への移行があったとの報告があります[*6]。

環境ホルモン等、有害化学物質としての影響

製造過程でプラスチックに添加された化学物質は、マイクロプラスチックになっても残存しています。それらは海中ではほとんど溶け出さないことがわかっていますが、生物の消化器官内では溶け出すとみられています。

もう一つのリスクは、プラスチック片が海中で有毒物質を吸着するリスクです。海には有害性が問われるDDTなどの殺虫剤や発がん性の疑われる多環芳香族炭化水素(PAHs)、環境ホルモンであるビスフェノールAなど多くの化学物質がごくごく低濃度に溶存していますが、マイクロプラスチックは表面積が大きく、これらを吸着するとみられています。

これらのマイクロプラスチックに吸着した有害物質は、海洋生物内に取り込まれると蓄積し、それらは食物連鎖により濃縮されます。人体影響については、試験管での実験が中心でまだ十分に解明されていませんが、細胞レベルでは発がん性やアレルギー反応が認められています[*7]。

マイクロプラスチックを巡る不都合な真実

近年マイクロプラスチックは、南極海や世界最深のマリアナ海溝でも見つかっています[*8]。元々は陸上にあったプラスチックがどうして世界中の海で見つかるのでしょうか。

海洋におけるマイクロプラスチック分布

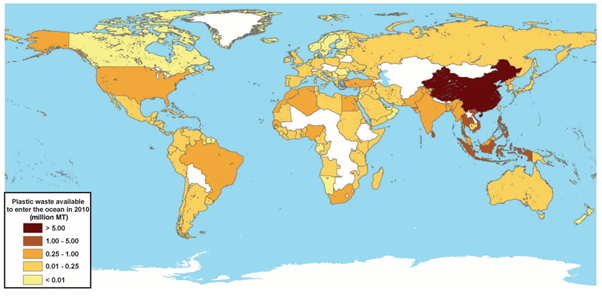

プラスチックの海洋への放出は、主にアジアの国々から行われています。2010年、最も放出量が多かったのは中国で年間353万トンです。続くインドネシアで129万トン、3位がフィリピンで75万トンです。日本は30位で7万トンと推定されています[*9]。

図5: 廃プラスチックの陸から海への排出量

図5: 廃プラスチックの陸から海への排出量

出典: Jenna et.al.,「Plastic waste inputs from land into the ocean」

https://oursharedseas.com/wp-content/uploads/2019/11/Jambeck_et_al_Plastic-waste-inputs-from-land-1.pdf

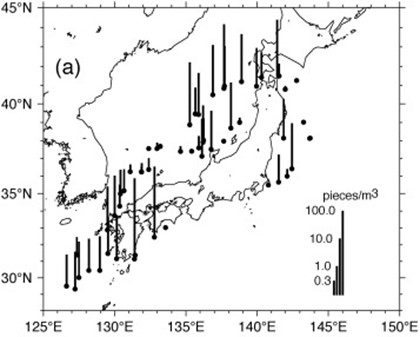

このようにプラスチックは、主にアジアの国々から放出されるため、海流に乗り日本沿岸や太平洋の中央で多くなります。そのため日本周辺海域では、世界平均の27倍ものマイクロプラスチックが存在し、ホットスポットと呼ばれています[*10]。

図6: マイクロプラスチックの存在量

図6: マイクロプラスチックの存在量

出典: Atsuhiko Isobe et al.「East Asian seas: A hot spot of pelagic microplastics」

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X15301168

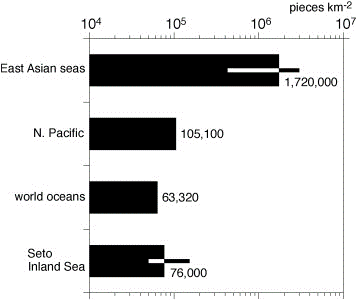

図7: 海域別のマイクロプラスチック存在量

図7: 海域別のマイクロプラスチック存在量

出典: Atsuhiko Isobe et al.「East Asian seas: A hot spot of pelagic microplastics」

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X15301168

生分解性プラスチックの多くが海では分解しない

実は生分解性プラスチックと呼ばれるものであっても、海で分解するものは、ほとんどありません。

その大半は、陸上の土壌やコンポストでの分解を前提としており、分解条件等について厳密な規定がないため、各社が独自の基準で呼称しているに過ぎません。

実際多くの生分解性プラスチックが、陸上でもほとんど分解せず、分裂して小さくなるだけなのです。

これらのプラスチックの分解メカニズムは、土壌中ではバクテリアによる生分解です。バクテリアは土壌中では1グラムに約100~1,000万ほど生息しますが、海水中では1〜10万と2桁も少なくなります。研究者達は、生分解性プラスチックへの期待と現実の間にある大きなギャップに対処しないまま、生分解性プラスチックの利用を促進することは危険であると警告しています[*11]。

マイクロプラスチックの起源は先進国

海洋に放出されたプラスチックの起源はアジアの国々ですが、実はそれらの多くが先進国から輸出されたものです。

例えば、2020年に日本が輸出した廃プラスチックの総量は82万1,000トンです。その輸出先の中でも、最も多いのがマレーシアで26万1,000トン、次いでベトナムが17万4,000トン、3番目が台湾の14万1,000トンでした[*12]。

このような傾向はどこの先進国でも同様で、アメリカやイギリスも、マレーシアやインドネシア、台湾などに廃プラスチックを輸出しています。

先進国からアジアの国々へと、廃プラスチックが輸出されてきた理由ですが、先進国においては人件費等が高いために、国内でリサイクルすると割高になること、一方で、アジアの国々では、プラスチックの原材料に限りがあり、同時に先進国の廃プラスチックの品質がよいことから、当初はお互いに利がありました。

しかし近年では、アジアの国々でも処理しきれないほど廃プラスチックが増え、先進国との経済格差も小さくなり、不法投棄されるようになってきたのです。

つまり先進国の廃プラスチックがアジアに輸出され、アジアを起点に海洋へと放出されているのが実情です。ですからプラスチックの放出起源となっているアジアの国々を一方的に責めることはできません。

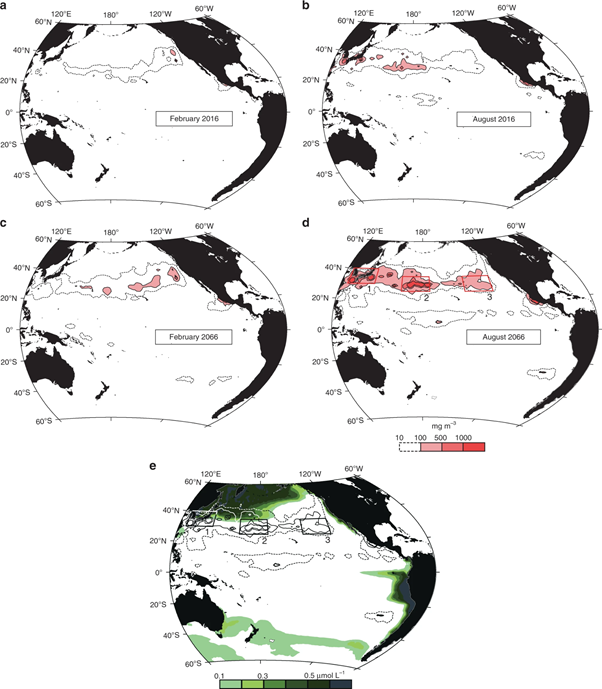

図8: 2016年と2066年におけるマイクロプラスチック存在量(a,b,c,d)と動物プランクトン量(e)

図8: 2016年と2066年におけるマイクロプラスチック存在量(a,b,c,d)と動物プランクトン量(e)

出典: Atsuhiko Isobe et al.「Abundance of non-conservative microplastics in the upper ocean from 1957 to 2066」

https://www.nature.com/articles/s41467-019-08316-9

多くの廃プラスチックが海洋に既に流出しており、これらは今後も分裂が進みます。そのため今すぐ放出を止めたとしても、日本周辺海域のマイクロプラスチックは増え続けるでしょう。

仮に現状のままの放出が続けば、どのような影響が見られるかをシミュレーションした結果が図8です。この図から、特に夏季の日本周辺や北太平洋中央部でマイクロプラスチックの浮遊量が多くなること、これらの海域では2030年までに海洋上層でのマイクロプラスチックの重量濃度が現在の約2倍になること、さらに2060年までには4倍に及ぶことが示されています。

そのため、2030年から2060年頃には図3で示したような、動物プランクトンの消化管が詰まるといった事態が頻繁に発生するようになると見られています。つまり私たちには、あと10年程度しか猶予がありません[*13], (図8)。

海洋のマイクロプラスチック汚染をどう解決したらよいか

海洋に流出したプラスチックは、時間と共に劣化が進み、細かく壊れていきます。そのまま放置しておけば、細片化はどんどん進み、目に見えないナノレベルの粒子にまで小さくなります。細片化したマイクロプラスチックの回収はほとんど不可能です。

急速に広がる海洋のマイクロプラスチック汚染をどのように解決していけばよいか、考えていきましょう。

海洋のマイクロプラスチック汚染への対策

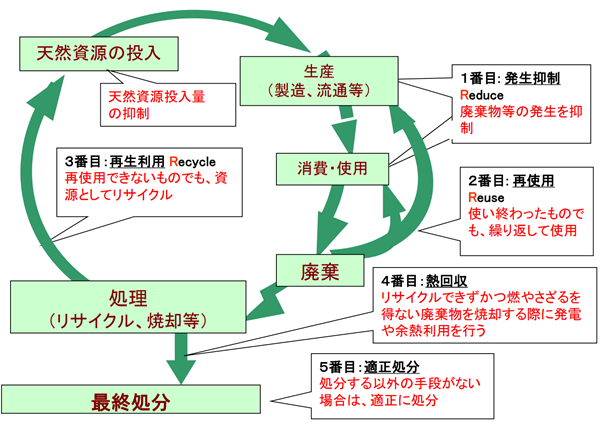

最も大切なことは、使用済みプラスチックが環境中に流出しないようにすることです。そのためには、埋め立てを止めて、使用済プラスチックの効率的な回収・再生利用、それがどうしても難しい場合でも、環境中に流れ出さないよう確実に処理することです[*4], (図8)。

図9: プラスチックのリサイクルと適切な処分の流れ

図9: プラスチックのリサイクルと適切な処分の流れ

出典: 環境省「プラスチックを取り巻く国内外の状況」

https://www.env.go.jp/council/03recycle/y0312-03/y031203-s1r.pdf, p.42

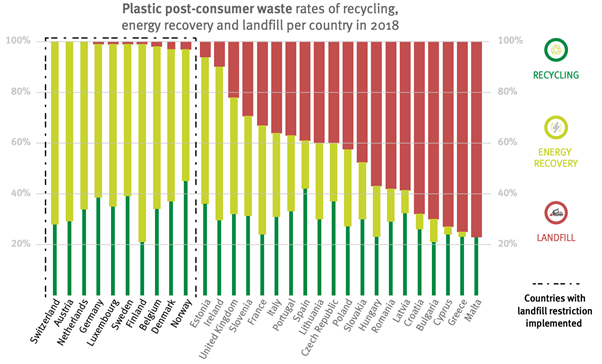

図10: ヨーロッパ諸国におけるプラスチックの再利用の状況

図10: ヨーロッパ諸国におけるプラスチックの再利用の状況

出典: Plastics EUROPE「Plastics the Facts 2020」

https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2021/09/Plastics_the_facts-WEB-2020_versionJun21_final.pdf, p.32

図10は、ヨーロッパ諸国における廃プラスチックのリサイクルの状況を示しています。この図から、ほとんどの国のリサイクルは20%~40%程度に過ぎず、残りはは埋め立てるか、熱エネルギーとして利用されていることが分かります。

埋め立てと熱回収の割合は国によって大きく異なり、一部の国では既に埋め立てが禁じられています[*14]。

本物の生分解性プラスチックを開発する

海洋におけるマイクロプラスチックを減らすためには、海洋環境での微生物によるプラスチックの分解メカニズムを解明し、その分解に適したプラスチックの構造や酵素の分解能力を明らかにすることが重要です。

現在、プラスチックの海洋中での生分解性についての基準は、ISO(国際標準化機構)や民間認証機関の認証があり、海水温度が 30℃の条件下において6ヶ月で90%が分解するか、27℃の条件下において2年間で90%の分解が条件となっています。

このような水温の高い海域は限られますから、今後は実際にあり得る様々な条件で、分解が十分にかつ短時間で進むように、生分解機能を向上させることが求められます。加えて、生分解性プラスチックは、石油由来プラスチックに比較して数倍高価であるため、生産コストの改善も求められます[*15]。

アジアの廃棄物処理施設の整備

海洋に放出されるプラスチックの多くはアジアの途上国から放出されますが、これらの国々では、廃棄物の処理が適切に行われていないケースが多くあります。リサイクルが推進されるように、廃棄物を輸出する先進国が責任をもって支援することが求められます[*4]。

日本では、埋め立て処理場に分厚い樹脂性のシートを敷いて、さらに埋め立て後は土を被せて風雨等による廃棄物の漏洩を防止していますが、途上国の多くでは、このような処理が適切に行われずに埋め立てを行った結果、廃棄物が海に流失しています。

図11: カンボジアにおけるゴミ捨て場の様子

図11: カンボジアにおけるゴミ捨て場の様子

出典: 国際協力機構「カンボジア国シェムリアップ/アンコール地域持続的振興総合計画調査事前調査報告書」

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11780723_01.pdf, p.10

このような廃プラスチックの海への流出は、温暖化にともなう海面上昇で、埋め立て地が侵食されるなどして今後更に促進される懸念もあります。先進国の支援により、海へ流出しないようにすることが大切です[*16]。

まとめ

世界のプラスチック生産量は年間4億トンを超えます。このうち約800万トンがアジアの国々から海洋に流出し、細分化されてマイクロプラスチックとなり、海洋の生態系に深刻な悪影響を及ぼしつつあります[*9]。

残念ながらその一部は、日本からアジアの国々に輸出された廃プラスチックです。

海洋で分裂するのではなく、分解し消滅する本当の意味での生分解性プラスチックの開発を急ぐと同時に、海洋にプラスチックを放出しないための対策を行うことが急務です。

幸い、生分解性プラスチックの研究において、日本は世界をリードしており、国際社会への貢献も期待できます[*17]。さらにプラスチックを分解する微生物に関する知見も蓄積されつつあります[*18]。

私たちが生活の中で使用するプラスチックの利用をできるだけ減らすと同時に、生分解性プラスチック等の研究開発や、途上国のゴミ処理施設の建設を援助するなど、賢明な対策を世界で同時に実施することが求められます。そのリミットはわずか10年なのです。

参照・引用を見る

*1

環境省「マイクロプラスチックとは」

https://www.env.go.jp/water/marine_litter/00_MOE.pdf, p.4

*2

Kosuke Tanaka, Hideshige Takada「Microplastic fragments and microbeads in digestive tracts of planktivorous fish from urban coastal waters」

Scientific Report, Vol.6, Article Number 34351, 2016

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27686984/

*3

Robert C. Hale et al.「A Global Perspective on Microplastics」

Journal of Geophysical Research Oceans, Volume125, Issue 1, 2020

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018JC014719

*4

環境省「プラスチックを取り巻く国内外の状況」

https://www.env.go.jp/council/03recycle/y0312-03/y031203-s1r.pdf, p.8, p.24, p.28, p.33, p.42

*5

Ocean Tracks「Energy and food webs」

https://oceantracks.org/library/general-ecology/energy-and-food-webs

*6

Jordan A Pitt et al.「Developmental and Cross-Generational Distribution and Toxicity of Polystyrene Nanoparticles in Zebrafish (Danio rerio)」

Honors Theses, 128, 2017

https://digitalcommons.esf.edu/honors/128, p.5

*7

Evangelos Danopoulos et al.「A rapid review and meta-regression analyses of the toxicological impacts of microplastic exposure in human cells」

Journal of Hazardous Materials, ScienceDirect, 127861, 2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389421028302?dgcid=author

*8

X. Peng et al.「Microplastics contaminate the deepest part of the world’s ocean」

Geochemical Perspectives Letters Vol. 9, 2018

https://www.geochemicalperspectivesletters.org/article1829/

*9

Jenna et al.「Plastic waste inputs from land into the ocean」

Science, Vol.347 issue 6223, pp.768-771, 2015

https://oursharedseas.com/wp-content/uploads/2019/11/Jambeck_et_al_Plastic-waste-inputs-from-land-1.pdf, p.769

*10

Atsuhiko Isobe et al.「East Asian seas: A hot spot of pelagic microplastics」

Marine Pollution Bulletin, Vol. 101, Issue 2, 618-623, 2015

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X15301168

*11

Jin Liao, Qiqing Chen 「Biodegradable plastics in the air and soil environment: Low degradation rate and high microplastics formation」

Journal of Hazardous Materials, Vol. 418, Article Number 126329, 2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389421012930

*12

JETRO「2020年の日本の廃プラ輸出量、前年比8.6%減の82万トン」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/2020e6e1a4099e98.html

*13

Atsuhiko Isobe et al.「Abundance of non-conservative microplastics in the upper ocean from 1957 to 2066」

Nature Communications, Volume 10, Article Number 417, 2019

https://www.nature.com/articles/s41467-019-08316-9

*14

Plastics EUROPE「Plastics the Facts 2020」

https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2021/09/Plastics_the_facts-WEB-2020_versionJun21_final.pdf, p.32

*15

経済産業省「生分解性プラスチック開発ロードマップ」

https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190507002/20190507002-1.pdf, p.6, p.8

*16

外務省「海洋プラスチックごみ対策に関する国際協力」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000452234.pdf

*17

外務省「海洋プラスチックごみ対策―日本企業の先進的な取組例―」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000429394.pdf

*18

Jan Zrimec et al.「Plastic-Degrading Potential across the Global Microbiome Correlates with Recent Pollution Trends」

ASM Journals, mBio, Vol. 12, No. 5, 2021

https://journals.asm.org/doi/10.1128/mBio.02155-21