2014年に閣議決定された第4次エネルギー基本計画において、エネルギーに関する国民各層の理解増進を目的に、「エネルギー教育」を推進していくことが示されました。

エネルギー教育とは、次世代を担う子どもたちがエネルギー問題について理解し、問題解決に向けて適切な行動に移せる人材となるように育成するものです。

政府は、エネルギー基本計画をもとに、小中高生を対象としたエネルギー教育事業を展開しています。

エネルギー教育によって、エネルギーへの理解を深めることは、次世代社会の主力となる再生可能エネルギーの普及促進にも貢献します。

新エネルギー財団による「新エネ大賞」では、エネルギー教育を含む新エネルギー普及に向けた取り組みを公募し、優れた案件を表彰しています。

この記事では、エネルギー教育の意義について解説し、「新エネ大賞」を受賞したエネルギー教育の事例を紹介します。

エネルギー教育とは

第4次エネルギー基本計画では、東日本大震災後にエネルギーへの関心が高まり、エネルギーに関する問題が国民で共有されるようになったことを背景として、国民のエネルギーへの理解増進がより一層、必要であると述べられています。

若い世代がエネルギー問題への理解を深めていくうえで必要となるのが、学校教育の現場でのエネルギー教育です[*1]。

経産省によれば、エネルギー教育とは、「持続可能な社会の構築を目指し、エネルギー・環境に関わる諸活動を通してエネルギー・環境問題に関する理解を深めるとともに技能を身につけ、その解決に向けて課題意識を醸成し、成長や発達に応じて、主体的かつ適切に判断し、行動できる資質や能力を養う」ことを目指すものです[*2]。

エネルギー教育では、日本が抱えるエネルギー問題を解決するために、以下の4つの視点を持つ必要があります[*3]。

- エネルギー安定供給の確保

- 地球温暖化問題とエネルギー問題

- 多様なエネルギー源とその特徴

- 省エネルギーに向けた取組

資源に乏しい日本で安定してエネルギーを使い続けるためには何が必要なのか、地球温暖化問題を解決し、持続可能な社会を実現するためにはどのような方策あるのか、さまざまな視点から考察できるようになることを目指します。

また、エネルギー教育によって子どもの頃からエネルギーについて学び、考える機会があれば、大学や大学院でエネルギー分野を専攻する学生が増えるかもしれません。

このようにエネルギー教育は、次世代の日本のエネルギー需給構造を支える人材を育成するキャリアパスとなることも期待されています[*1]。

学校教育におけるエネルギー教育の位置付け

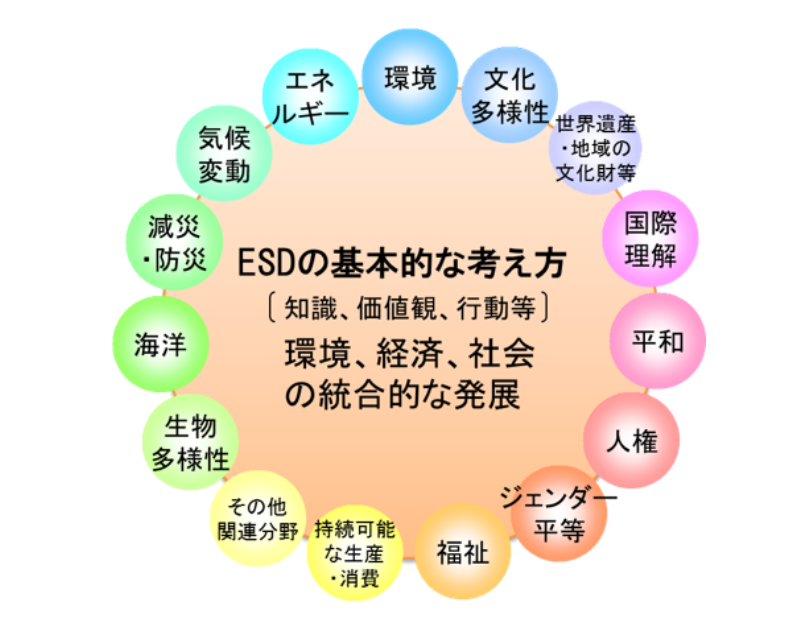

エネルギー教育は、学校教育におけるESD(Education for Sustainable Development:持続可能な開発のための教育)にも含まれます。

ESDとは、エネルギーや気候変動、ジェンダー平等などの現代社会の課題を主体的に捉え、身近なところから行動し、問題解決のための新しい価値観の醸成や行動の変容を通じて持続可能な社会の実現を目指す教育です[*4], (図1)。

図1: ESDの基本的な考え方

図1: ESDの基本的な考え方

出典: 文部科学省「持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)」

https://www.mext.go.jp/unesco/004/1339970.htm

2017年に告示された幼稚園教育要領及び小学校・中学校の学習指導要領、2019年に告示された高等学校の学習指導要領では「持続可能な社会の創り手の育成」が掲げられました。

新学習指導要領の基本理念の一つとしてESDの実践が示されたことは、ESDの一環であるエネルギー教育の推進にもつながります[*4, *5]。

経済産業省資源エネルギー庁が運営する「SDGsエネルギー学習推進ベースキャンプ」では、エネルギー教育の学習コンテンツの公開や、学習指導要領に即した教材の配布をおこなっています。

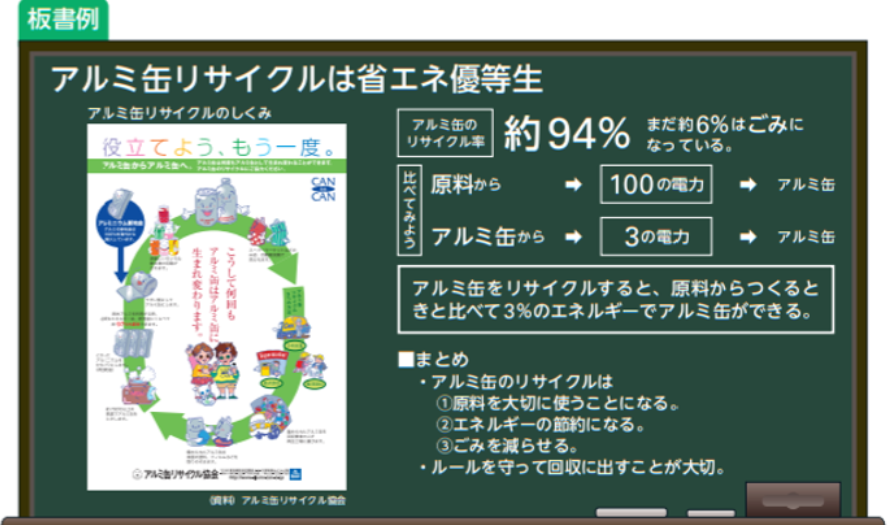

次の図2は、授業展開例の一部で、小学校4年生の社会科の学習です[*6]。

図2: 小学4年生社会の授業展開例

図2: 小学4年生社会の授業展開例

出典: SDGsエネルギー学習推進ベースキャンプ「教材配布」

https://energy-kyoiku.meti.go.jp/teaching-materials/

小学4年生の社会の「住みよいくらしをつくる」という単元では、廃棄物の処理と自分たちの生活の関わりについて学びます。

図2の授業展開例では、アルミ缶のリサイクルについて取り上げ、リサイクルは資源の有効活用やごみの削減だけでなく、エネルギーの大幅な節約につながることを学びます。

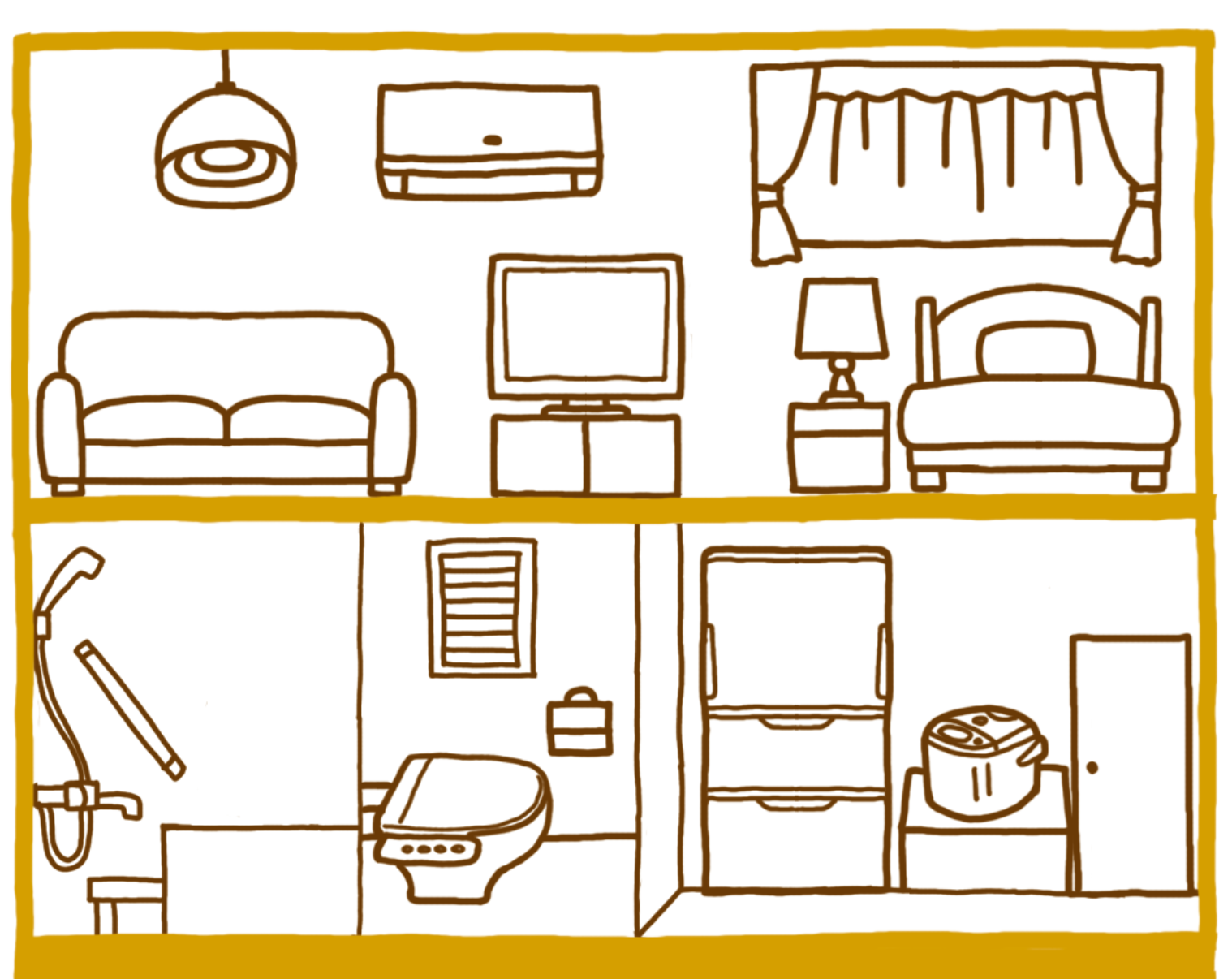

次の図3は、中学2・3年生の家庭科の授業展開例で、省エネについて学ぶワークシートの一部です[*7]。

図3: 環境に配慮したライフスタイルを目指そうワークシート

図3: 環境に配慮したライフスタイルを目指そうワークシート

出典: SDGsエネルギー学習推進ベースキャンプ「授業案 環境に配慮したライフスタイルをめざそう」

https://energy-kyoiku.meti.go.jp/material/?no=71

このワークシートでは、家庭でできる省エネの工夫について考え、効果的な省エネ方法を検討するために省エネ量をお金に換算して比較します。

これは家庭科の「消費生活・環境」という単元で、「環境に配慮したライフスタイルをめざそう」を学習課題とし、省エネの必要性と上手な電気の使い方を理解することが目的です。

このように教育現場でのエネルギー教育では、発電の仕組みやエネルギーをめぐる国際情勢、環境問題について学ぶことだけにとどまらず、社会、理科、家庭、技術などの教科を横断してさまざまな角度からアプローチしています。

新エネルギー普及を推進する「新エネ大賞」とは

新エネルギー財団による「新エネ大賞」とは、新エネルギーの一層の導入促進と普及啓発を図るために、新エネルギーに関する優れた取り組みを表彰するものです[*8]。

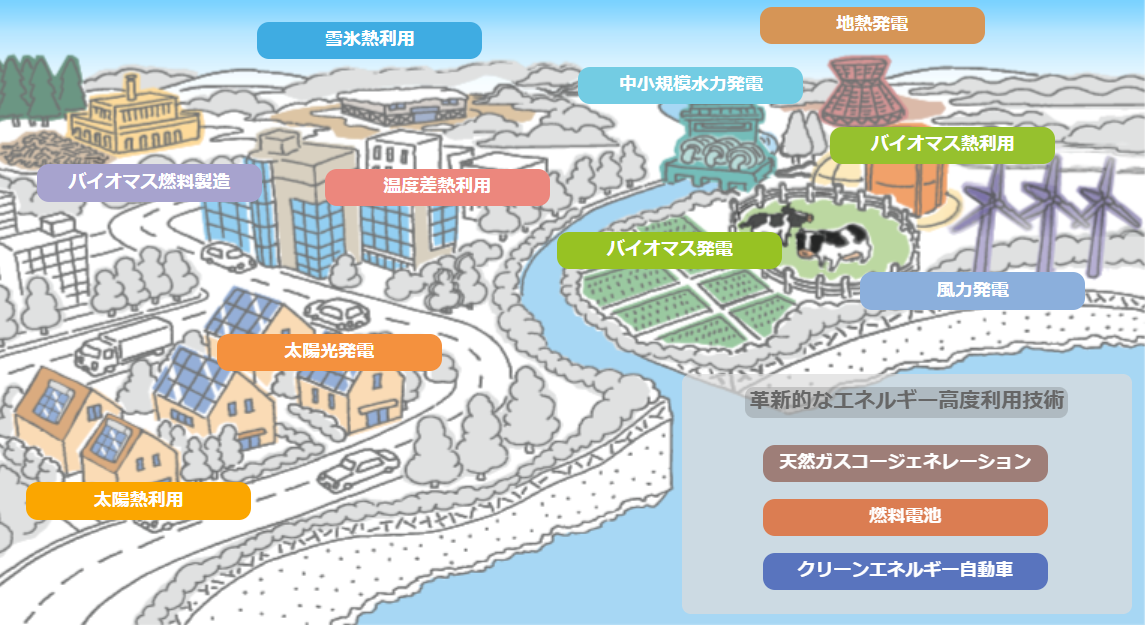

対象となる新エネルギーは、太陽発電や風力発電などの再生可能エネルギーと、燃料電池やクリーンエネルギー自動車などの革新的なエネルギー高度利用技術です[*9], (図4)。

図4: 新エネルギーとは?

図4: 新エネルギーとは?

出典: 一般財団法人新エネルギー財団「新エネルギーとは?」

https://www.nef.or.jp/pamphlet/

新エネ大賞には、新エネルギーに関する先進的な製品やサービスを対象とした「商品・サービス部門」、新エネルギーの普及啓発活動について評価する「導入活動部門」、現行の制度に依らない発電ビジネスを対象とした「分散型エネルギー先進モデル部門」、新エネルギーを活用して地域に密着した事業を評価する「地域共生部門」があります[*10]。

この4部門のうち「地域共生部門」では、人材育成や教育にどのくらい寄与しているのか、つまり地域で実施しているエネルギー教育に関しても評価されます[*10]。

「新エネ大賞」を受賞したエネルギー教育の事例

新エネ大賞を受賞した地域共生部門の取り組みのうち、エネルギー教育にも取り組んでいる事例を紹介します。

ローカルから発信! 持続可能なエネルギー地産地消・経済循環モデル

このプロジェクトは、米子市・境港市の2自治体と、5つの地元企業が出資した地域新電力会社による「地域共生型のエネルギー地産地消モデルづくり」を目指したものです。

新電力の全業務を自社で直営化し、公共施設の電力需要をまかなう再生可能エネルギーを地元で調達します。さらに、地元ケーブルテレビ事業者を介して、一般家庭への電気供給もおこなっています。

新電力の先駆けとしての活動実績や安定した経営、他地域への展開が期待できる点などが高く評価されました[*11]。

この取り組みでは、エネルギー地産地消に対して理解を深めるために、以下のような普及啓発活動をおこなっています[*12], (図5)。

図5: 次世代人材の育成

図5: 次世代人材の育成

出典: ローカルエナジー株式会社「エネルギーの地産地消から始まる地方創生~自治体新電力『ローカルエナジー(株)』の取組~」(2021)

https://www.chubu.meti.go.jp/d12cn/02_gururin/gururin/shiryo1.pdf, p.23

小学生向けの社会科見学、中学校・高校向けの講演会などを通じて、地元に住む若い世代がエネルギーの地産地消について理解を深める働きかけをおこなっています。

地域の再エネ最大利用を目指した相馬市スマートコミュニティ事業

相馬市スマートコミュニティ事業は、東日本大震災からの復興に向け、地元の再生可能エネルギーである太陽光発電の活用を目指す取り組みです。

自営線(自社で敷設した電線)を介して太陽光発電の電力を下水処理場へ供給し、さらには余剰電力を下水汚泥の乾燥システムや水素製造に活用しています。

再生可能エネルギーの有効活用や防災への取り組み、他地域へ展開できる点が高く評価され受賞しました[*13]。

このプロジェクトでは水素社会の実現に向けて、水素研究施設として「そうまラボ」を設立し、水素製造や利用技術の開発をおこなっています[*13], (図6)。

図6: 水素研究施設(そうまラボ)

図6: 水素研究施設(そうまラボ)

出典: 一般財団法人新エネルギー財団「地域の再エネ最大利用を目指した相馬市スマートコミュニティ事業」

https://www.nef.or.jp/award/kako/r02/g_01.html

「そうまラボ」では、地元のイベントで水素ゴーカートや水素電解装置の子ども向け体験プログラムを開催するなど、再生可能エネルギーを身近に感じてもらう活動を展開しています。

秋田港・能代港洋上風力発電プロジェクト

このプロジェクトは、日本初となる商業ベースの大型洋上風力の発電事業で、秋田港に13基(約55MW)、能代港に20基(84MW)の洋上風車を設立して運用しています。

秋田県内の多くの企業が一体となった事業の推進や運転・保守業務における地元人材の採用、地域との共生に成功した点が高く評価されています。

このプロジェクトでは、再生可能エネルギーの導入促進と人材育成を目的に、洋上風力発電をはじめとする再生可能エネルギーについて学ぶ機会を提供しています[*14]。

次の図7は、秋田港で開催された男鹿市内の小学生を対象とした校外学習の様子で、地元地域での人材育成に積極的に取り組んでいます[*15]。

図7: 校外学習の様子

図7: 校外学習の様子

出典: 秋田洋上風力発電株式会社「男鹿市内の小学生による校外学習で講義しました」

https://aow.co.jp/jp/eventa/item.cgi?pro&69

このように若い世代に向けたエネルギー教育は、学校などの教育機関だけではなく、民間企業や自治体も積極的に取り組んでいます。

エネルギーは私たちの生活に欠かせないものでありながら、エネルギー問題に関して当事者意識を持つことは難しいかもしれません。

子どもたちが再生可能エネルギーについて学ぶ機会を増やすことは、次世代社会のエネルギーについて、主体的に考えられる人材の育成につながるでしょう。

参照・引用を見る

*1

環境省「エネルギー基本計画」(2014)

https://www.env.go.jp/council/06earth/y060-120/y060-120%EF%BC%8Fref05.pdf, p.75, p.76

*2

SDGsエネルギー学習推進ベースキャンプ「エネルギー教育を実践する意義」

https://energy-kyoiku.meti.go.jp/about/

*3

SDGsエネルギー学習推進ベースキャンプ「エネルギー教育の課題【4つの視点】」

https://energy-kyoiku.meti.go.jp/about/

*4

文部科学省「持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)」

https://www.mext.go.jp/unesco/004/1339970.htm

*5

経済産業省資源エネルギー庁「明日からできるエネルギー教育授業展開例[小学校編]」

https://energy-kyoiku.meti.go.jp/wp-content/themes/energy/assets/pdf/teaching-materials/downloads/type-blue/k1/jugyotenkairei_shogakukou.pdf, p.2

*6

SDGsエネルギー学習推進ベースキャンプ「教材配布」

https://energy-kyoiku.meti.go.jp/teaching-materials/

*7

SDGsエネルギー学習推進ベースキャンプ「授業案 環境に配慮したライフスタイルをめざそう」

https://energy-kyoiku.meti.go.jp/material/?no=71

*8

一般財団法人新エネルギー財団「新エネ大賞」

https://www.nef.or.jp/award/

*9

一般財団法人新エネルギー財団「新エネルギーとは?」

https://www.nef.or.jp/pamphlet/

*10

一般財団法人新エネルギー財団「令和5年度 『新エネ大賞』 応募要領」

https://www.nef.or.jp/award/pdf/award_2023_rv01.pdf?=ver2.pdf, p.1, p.6

*11

一般社団法人新エネルギー財団「ローカルから発信!持続可能なエネルギー地産地消・経済循環モデル」

https://www.nef.or.jp/award/kako/r02/s_03.ht

*12

ローカルエナジー株式会社「エネルギーの地産地消から始まる地方創生 ~ 自治体新電力『ローカルエナジー(株)』の取組 ~」(2021)

https://www.chubu.meti.go.jp/d12cn/02_gururin/gururin/shiryo1.pdf, p.23

*13

一般社団法人新エネルギー財団「地域の再エネ最大利用を目指した相馬市スマートコミュニティ事業」

https://www.nef.or.jp/award/kako/r02/g_01.html

*14

一般社団法人新エネルギー財団「秋田港・能代港洋上風力発電プロジェクト」

https://www.nef.or.jp/award/kako/r05/b_16.html

*15

秋田洋上風力発電株式会社「男鹿市内の小学生による校外学習で講義しました

https://aow.co.jp/jp/eventa/item.cgi?pro&69