缶やペットボトルの再利用などのイメージが一般的なリサイクル。循環型社会の形成を実現するためには、使用済みのものを資源として再度利用するリサイクルのさらなる推進が不可欠です。資源を多く使用するエネルギー業界でも、リサイクル技術の研究開発が進んでいます。

特に近年、CO2の再利用を進める「カーボンリサイクル」の取り組みが注目を集めています。

カーボンリサイクルとはどのような取り組みなのでしょうか。近年のカーボンリサイクル技術の研究開発の動向について、詳しくご説明します。

カーボンリサイクルとは

カーボンリサイクルの概要

カーボンリサイクルとは、CO2を資源として捉え、素材や燃料として再利用することで大気中へのCO2排出を抑制する取り組みのことです[*1]。

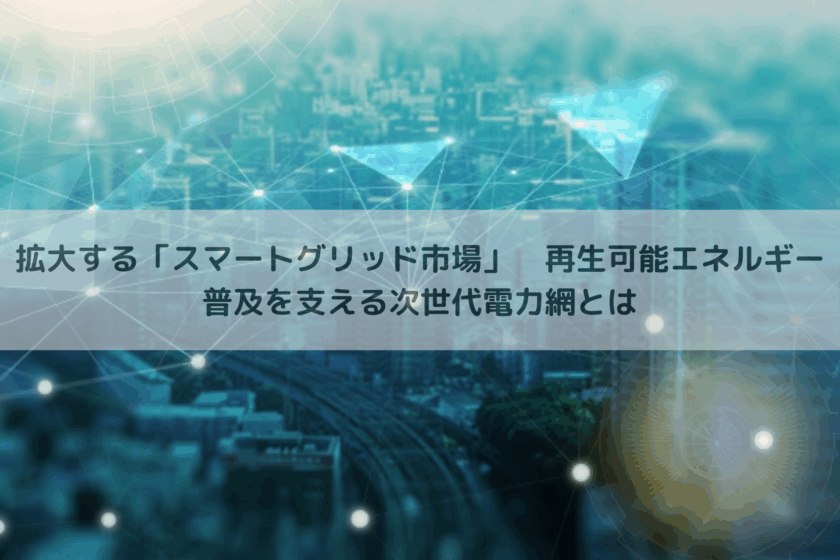

近年、地球温暖化問題を解決するため、その原因となるCO2を削減する「CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)」の活用が進んでいます。CCUSとは、発電所や工場などから排出されたCO2を回収し、再利用する技術のことで、CO2削減技術として近年注目を集めています[*2]。

一般的なCO2利用方法として、油田にある岩石の小さい穴などにCO2を注入することで原油を押し流す「EOR(Enhanced Oil Recovery:原油増進回収技術)」が挙げられます。また、ドライアイスや溶接などに直接利用する方法も、これまでの一般的なCO2利用方法でした[*1]。

しかしながら、こうした方法だけでは、利用できるCO2の量は限られてしまいます。そこで、研究開発が進んでいるのが「カーボンリサイクル」です。現在、その利用先として想定されているのが、主に化学品、燃料、鉱物の分野となっています[*1], (図1)。

図1: カーボンリサイクルとは

出典: 資源エネルギー庁「未来ではCO2が役に立つ?!『カーボンリサイクル』でCO2を資源に」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_recycling.html

化学品分野では、プラスチックの一種でCDなどに使われるポリカーボネートといった「含酸素化合物(酸素原子を含む化合物)」の原料としての利用などが考えられています。

燃料分野では、光合成を行う小さな生き物である「微細藻類」を使ったバイオ燃料や、バイオマス由来の燃料がCO2の利用先として想定されています。

鉱物分野では、コンクリート製品やコンクリート構造物での利用が考えられています。

その他の利用先として、海藻がCO2を吸収し海域に貯留することで炭素を固定するブルーカーボンと呼ばれる概念が注目されるなど、様々な分野での再利用が検討されています。

カーボンリサイクルの意義

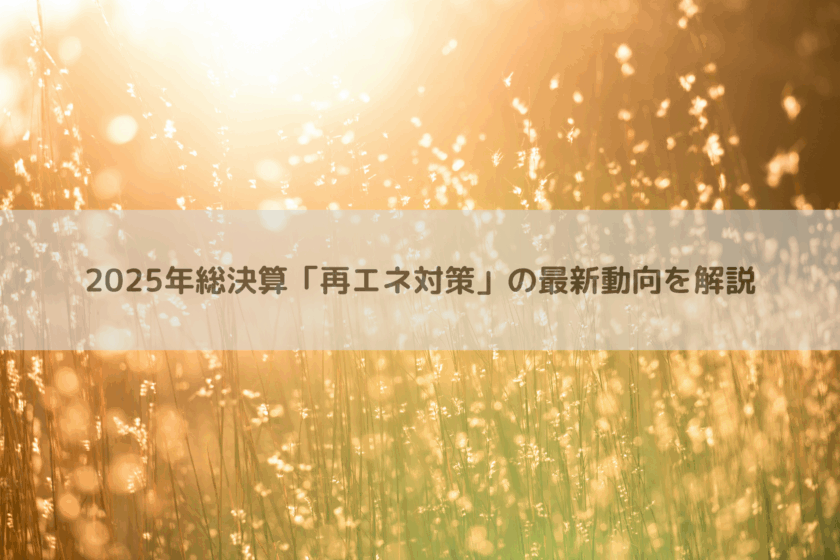

2050年カーボンニュートラル目標の実現に向けて、カーボンリサイクルは脱炭素化に向けた重要な取り組みの一つという点で、大きな意義があります[*3]。

火力発電所や石油精製産業など、脱炭素化できず、CO2の排出が避けられない分野について、排出されたCO2をどうするか検討する必要があります[*3], (図2)。

図2: カーボンニュートラル実現に向けたカーボンリサイクルの意義

出典: 資源エネルギー庁資源・燃料部「カーボンリサイクル政策について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/carbon_management/pdf/001_05_00.pdf, p.2

CO2を資源として再利用するカーボンリサイクルは、脱炭素化できない分野を維持していくための手段であり、脱炭素化や産業政策、エネルギー政策を両立するためのカギになると言えます。

カーボンリサイクルの普及に向けた政府の取り組み

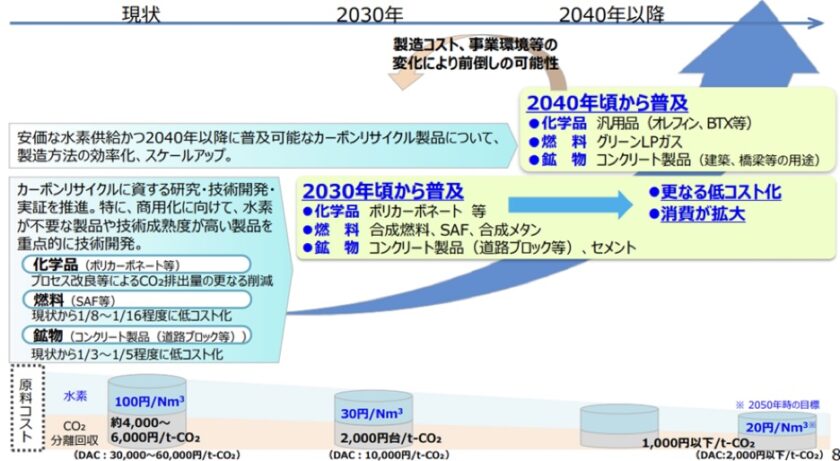

日本政府は、カーボンリサイクルの普及促進のため、2023年6月23日に「カーボンリサイクルロードマップ」を策定しました[*4]。

ポリカーボネートや合成燃料・SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)、道路ブロック等のコンクリート製品等へのCO2の活用については、2030年頃からの普及を目指すとしています。また、グリーンLPガス(バイオマス資源から作られるLPガス)などについては、2040年頃からの普及を目指し、技術開発や実証を進める予定です[*5], (図3)。

図3: カーボンリサイクル普及に向けたロードマップ

出典: 経済産業省、内閣府、文部科学省、国土交通省、環境省「カーボンリサイクルロードマップ」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_recycle_rm/pdf/20230623_01.pdf, p.8

同ロードマップの目標達成に向けて、政府は現在、産業間連携等を推進しています。また、カーボンリサイクル市場の創出やカーボンニュートラルを見据えた関係強化に向けて、諸外国との連携も進めています。

経済産業省及びNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、2024年10月11日に、第6回カーボンリサイクル産学官国際会議を開催しました[*6], (図4)。

図4: 第6回カーボンリサイクル産学官国際会議

出典: 経済産業省「第6回カーボンリサイクル産学官国際会議を開催しました」

https://www.meti.go.jp/press/2024/10/20241011002/20241011002.html

同会議には、国際エネルギー機関の担当者や米国の政府関係者など842名が参加。技術的な進捗の共有や、技術開発の進展とともに発生する新たな課題に取り組む必要性などが議論されました。また、次世代のカーボンリサイクルを担う人材育成に貢献するため、大学生と海外の有識者の交流時間や、企業の取り組みを紹介するパネル展示も設置。各国の連携を深める取り組みが行われています。

カーボンリサイクル技術開発の最新動向

カーボンリサイクル普及に向けた大きな課題は、生産性向上とコスト削減と言われています。カーボンリサイクル由来の製品が市場で流通するようになるには、既存の製品と同程度までコストを下げる必要があります[*7]。

これらの課題を解決するためには、産学官で連携していくことが不可欠です。そこで現在、全国各地でカーボンリサイクルの研究開発拠点を産学官連携で整備する動きが進んでいます[*7], (図5)。

図5: カーボンリサイクル関連研究拠点

出典: 資源エネルギー庁「CO2削減の夢の技術! 進む『カーボンリサイクル』の開発・実装」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_recycling2021.html

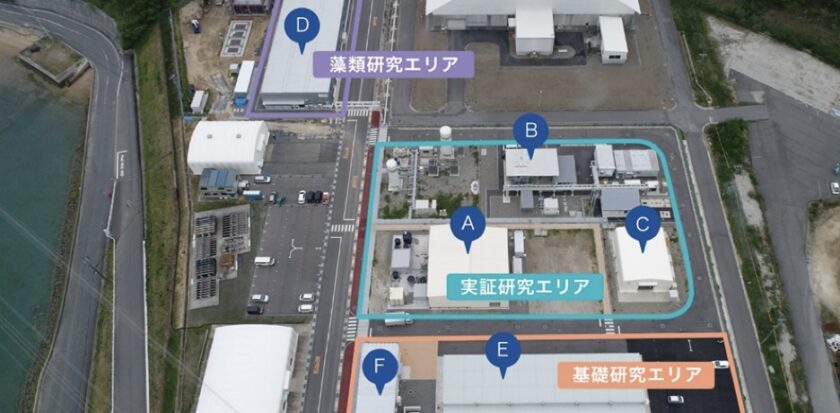

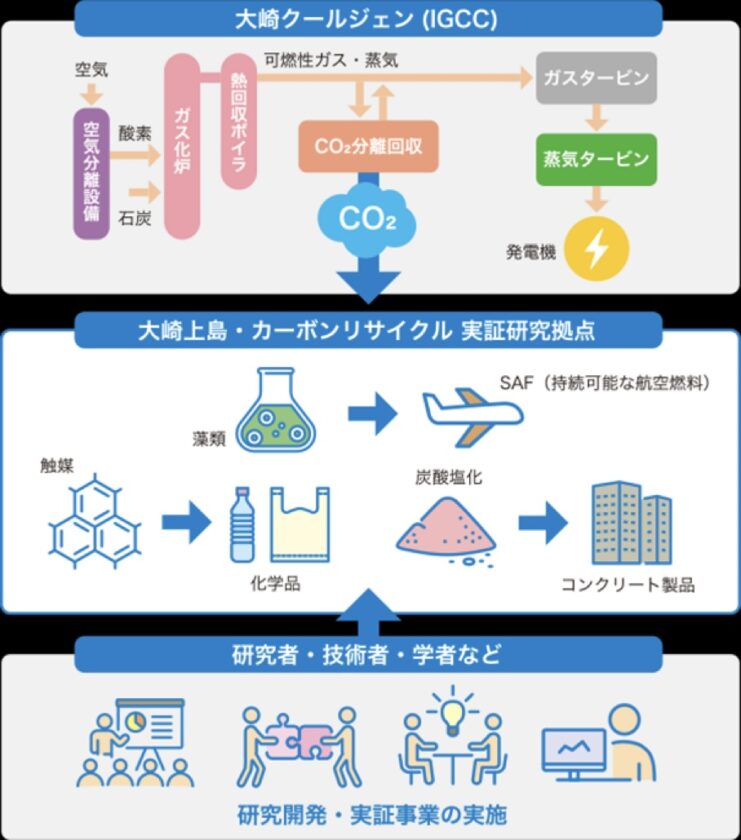

研究開発拠点のなかでも、広島県の大崎上島では、石炭火力発電から排出されるCO2を活用したカーボンリサイクル技術の実証研究が集中的に行われています[*7, *8], (図6)。

図6: 大崎上島におけるカーボンリサイクル研究拠点

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「施設について」

https://osakikamijima-carbon-recycling.nedo.go.jp/about/#page-about-A

同拠点では、各技術の研究者がSAFやコンクリート製品等の実用化に向けた要素技術(製品等を構成する個々の技術)開発や実証研究を集中的・横断的に実施しています[*8], (図7)。

図7: 大崎上島におけるカーボンリサイクル技術研究イメージ

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「施設について」

https://osakikamijima-carbon-recycling.nedo.go.jp/about/#page-about-A

このように、研究拠点を中心として、現在、様々な技術開発が行われています。それでは、カーボンリサイクルの普及に向けて、どのような研究開発が行われているのでしょうか。

CO2有効利用コンクリートの研究開発

大崎上島のカーボンリサイクル研究拠点では、様々な分野の研究開発が実施されています。例えば、2020年度から2022年度にかけて、同拠点では、CO2を有効利用したコンクリートの研究開発が行われました[*9]。

ダムや道路、建物など至るところで使われているコンクリートの主な原料はセメントです。セメントは、その原料に都市廃棄物等が活用されています。国内の総廃棄物の5%にあたる約3,000万トンを受け入れており、廃棄物問題の解決に貢献しています。一方で、セメント産業は国内で4,147万トンものCO2を排出しているため、その対策が不可欠です[*10]。

CO2を活用したコンクリートは、道路ブロックなど一部製品で実用化済みですが、その適用範囲は限定的であるため、その範囲を広げることが求められています。そこで、大崎上島の研究拠点では、中部電力株式会社、鹿島建設株式会社、三菱商事株式会社によって、ダムやビル、水路などでも利用できるCO2 有効利用コンクリートの実証事業が行われました[*9], (図8)。

図8: CO2有効利用コンクリートの研究開発

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「カーボンリサイクル実証研究拠点」

https://osakikamijima-carbon-recycling.nedo.go.jp/wp-content/themes/html/docs/panflet.pdf, p.5

研究拠点以外での取り組みも活発化しています。例えば、北海道苫小牧市にある會澤高圧コンクリート株式会社は、カナダの企業と契約を締結。コンクリートの製造過程でCO2を混ぜる技術を導入し、日本で初めて低炭素コンクリートの実用化に成功しました[*11]。

同社の主力製品をすべて低炭素コンクリートに置き換えられれば、年間710トンのCO2が削減できるとしています。これは、杉の木約8万本が年間に吸収する量に相当します。

同社は、将来的には建設現場でもコンクリートを固める作業ができるようにすることを検討しており、鉄筋コンクリートの建物など様々な場面での用途が広がることが期待されています。

また、大成建設株式会社は、炭酸カルシウムを活用することでセメントを使わないコンクリートを開発しました。自動車部品メーカーの株式会社アイシンと提携し、排ガスに含まれるCO2から炭酸カルシウムを作り、コンクリートに利用する技術の開発を進めており、2030年頃までの実用化を目指しています。

微細藻類由来SAFの製造に係る研究開発

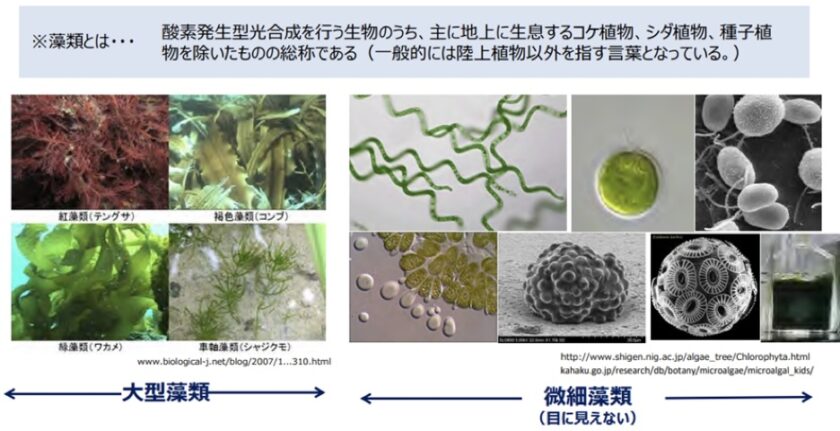

微細藻類は、光合成を行う非常に小さな生物です。医薬品や工業用油脂、バイオプラスチックなど様々な製品の原料として利用できるため、近年注目を集めています[*12], (図9)。

図9: 微細藻類とは

出典: 一般社団法人 日本微細藻類技術協会「微細藻類の産業化に向けた取り組みとIMAT基盤技術研究所の紹介」

https://www.nedo.go.jp/content/100954007.pdf, p.15

また、微細藻類は成長の過程で油脂などを蓄える種があり、その油脂を抽出し改質することで、SAF(持続可能な航空燃料)を製造することができます[*9]。

微細藻類によるSAFの製造は、光合成によりCO2を大気中から吸収する仕組みを活用します。そのため、同製造技術が確立されれば、化石燃料の燃料削減に貢献できるため、地球温暖化防止への寄与が期待されています。

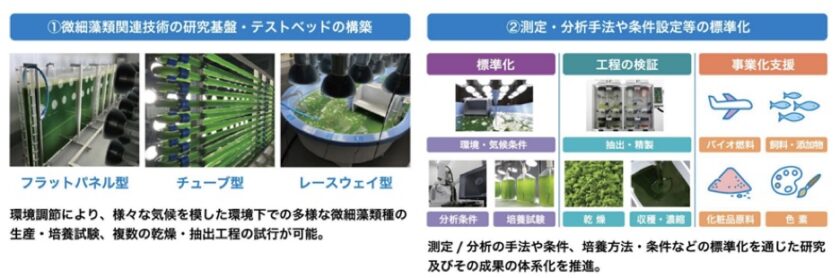

現在、大崎上島のカーボンリサイクル研究拠点では、多様な微細藻類の生産・培養に関する技術検証が行われるとともに、研究成果の体系化に向けた微細藻類の測定・分析手法や条件設定等の標準化に向けた取り組みが進んでいます[*9], (図10)。

図10: 微細藻類SAFの製造に係る研究開発

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「カーボンリサイクル実証研究拠点」

https://osakikamijima-carbon-recycling.nedo.go.jp/wp-content/themes/html/docs/panflet.pdf, p.7

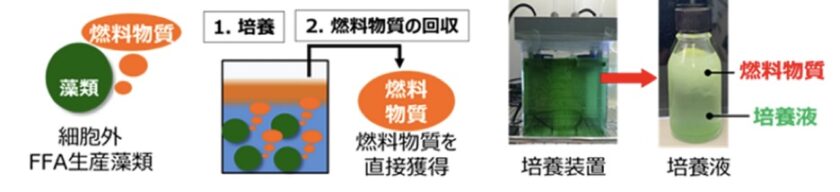

産学連携による取り組みも活発化しています。例えば、NEDOは、大成建設株式会社や埼玉大学等と連携して、外来遺伝子を導入することなく、燃料物質である油を細胞外に生産する微細藻類の作製に世界で初めて成功しました[*13], (図11)。

図11: 細胞外に燃料物質を生産する微細藻類の研究

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「世界初、燃料物質である“油”を細胞外に生産する微細藻類の作製に成功」

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101632.html

これまで、藻類バイオマス燃料の製造では、培養した微細藻類を回収・乾燥させた後、細胞内に蓄積された燃料物質を抽出していました。しかし、この工程では製造に係る消費エネルギー全体の50%以上を占めることとなり、実用化に向けては消費エネルギーの低減が不可欠でした。

省エネ化を図る手段としては、細胞外に燃料物質を生産させる遺伝子改変手法があり、従来は大腸菌などの外来遺伝子を導入していました。しかし、遺伝子組み換え生物の工業利用の際には、規制に則り必要な設備の導入や厳格な運転管理が求められます。

そこで、研究グループは、微細藻類の一種であるシアノバクテリアを使って燃料物質を効率的に細胞外に生産させることを実現しました。同研究によって、燃料物質である遊離脂肪酸を細胞外で容易に回収できるため、工業利用時の製造や運用に係る消費エネルギーとコストの軽減が期待できます。

同グループは今後、今回開発した藻類の生産能力向上を図るとともに、実証試験を行い、実用化を目指すとしています。

まとめ

今回紹介してきた技術の研究以外にも、カーボンリサイクルの普及に向けて、様々な研究が行われています。

まだまだ研究段階の技術も多いですが、将来的には、私たちの身近なところで、カーボンリサイクル技術が使われた製品が使われるようになる可能性があります。カーボンリサイクルの今後の技術開発動向に、注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

資源エネルギー庁「未来ではCO2が役に立つ?! 『カーボンリサイクル』でCO2を資源に

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_recycling.html

*2

資源エネルギー庁「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる『CCUS』」https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ccus.html

*3

資源エネルギー庁資源・燃料部「カーボンリサイクル政策について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/carbon_management/pdf/001_05_00.pdf, p.2, p.3

*4

資源エネルギー庁「カーボンリサイクルについて」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/

*5

経済産業省、内閣府、文部科学省、国土交通省、環境省「カーボンリサイクルロードマップ」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_recycle_rm/pdf/20230623_01.pdf, p.8, p.12, p.16

*6

経済産業省「第6回カーボンリサイクル産学官国際会議を開催しました」

https://www.meti.go.jp/press/2024/10/20241011002/20241011002.html

*7

資源エネルギー庁「CO2削減の夢の技術! 進む『カーボンリサイクル』の開発・実装」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_recycling2021.html

*8

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「施設について」

https://osakikamijima-carbon-recycling.nedo.go.jp/about/#page-about-A

*9

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「カーボンリサイクル実証研究拠点」

https://osakikamijima-carbon-recycling.nedo.go.jp/wp-content/themes/html/docs/panflet.pdf, p.5, p.7

*10

資源エネルギー庁「コンクリート・セメントで脱炭素社会を築く!? 技術革新で資源もCO2も循環させる」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/concrete_cement.html

*11

NHK「“使える”二酸化炭素」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220428/k10013599491000.html

*12

一般社団法人 日本微細藻類技術協会「微細藻類の産業化に向けた取り組みとIMAT基盤技術研究所の紹介」

https://www.nedo.go.jp/content/100954007.pdf, p.15, p.16

*13

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「世界初、燃料物質である“油”を細胞外に生産する微細藻類の作製に成功」

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101632.html