アジアの経済成長を促しつつ脱炭素化を目指す枠組みとして、2022年、日本によって提唱された「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」。日本はAZECパートナー国と連携してこれまで様々な取り組みを推進してきました[*1]。

2024年10月には第2回AZEC首脳会合が開催され、「今後10年のためのアクションプラン」が採択されるなど、その活動は活発化しています。

日本政府は、現在、なぜAZECの取り組みを推進しているのでしょうか。また、これまでどのような取り組みが行われてきたのでしょうか。

AZECパートナー国における日本企業の取り組みと併せて、詳しくご説明します。

AZEC構想提唱の背景

東南アジアのエネルギー事情

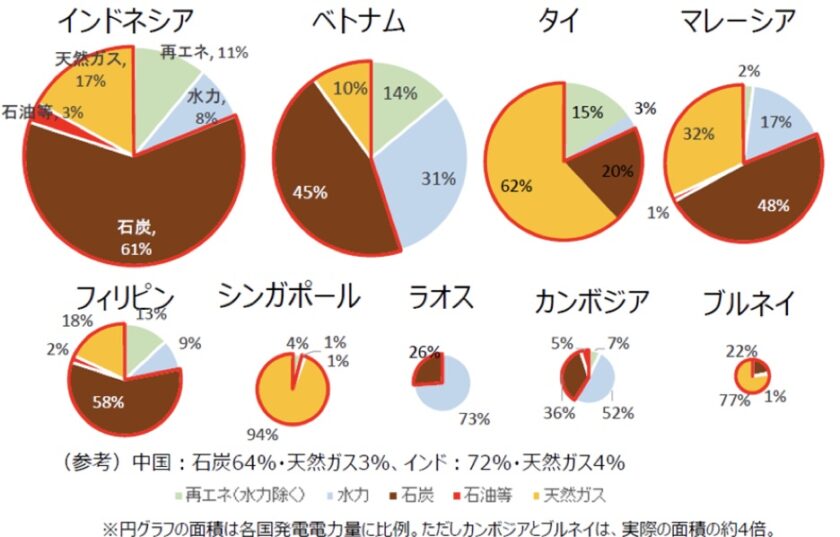

経済成長が著しい東南アジアでは、それに伴いエネルギー需要も増加していますが、これらの国々は、エネルギーの多くを石炭や石油などの化石燃料に依存しています[*2], (図1)。

図1: 東南アジア各国の電源構成

出典: 資源エネルギー庁「東南アジアのエネルギー事情」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/asia_decarbonization.html

工業が盛んなインドネシア、ベトナムや、サービス業がGDPの6割を占めるフィリピンなどでは、電力の大部分が石炭や天然ガス由来の火力発電から作られています。

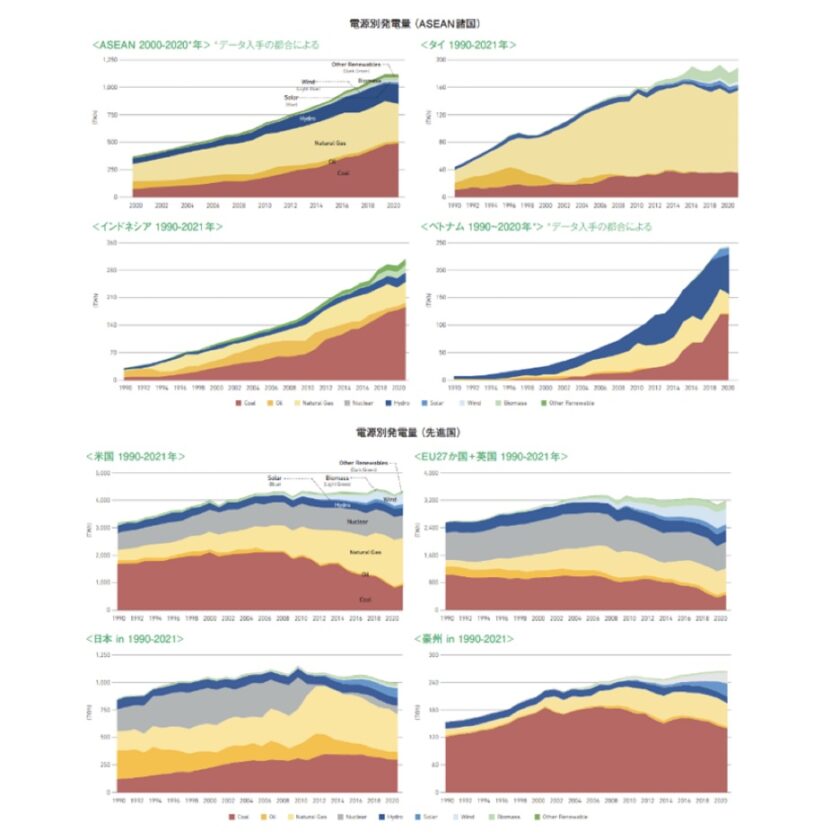

これらの国の多くは、経済成長に伴い電力需要が増大しており、今後も伸びていくことが予想されています。各地域の発電電力量と電源構成を見ると、米国やEU、日本などの先進国と比較して、ASEAN諸国のエネルギー需要は大幅に増加していることが分かります[*2], (図2)。

図2: 先進国とASEAN諸国における電源別発電量

出典: 資源エネルギー庁「東南アジアのエネルギー事情」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/asia_decarbonization.html

東南アジアの再生可能エネルギーポテンシャル

エネルギー需要が増大する東南アジアでも、近年、気候変動対策としてカーボンニュートラル目標を掲げる国が増えています[*2], (表1)。

表1: 東南アジア各国が掲げるカーボンニュートラル目標

出典: 資源エネルギー庁「東南アジアのエネルギー事情」

出典: 資源エネルギー庁「東南アジアのエネルギー事情」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/asia_decarbonization.html

脱炭素化の実現に向けては、再生可能エネルギーの導入がひとつのカギとなります。一方で、東南アジアは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーのポテンシャルに恵まれているとは言えないのが現状です。

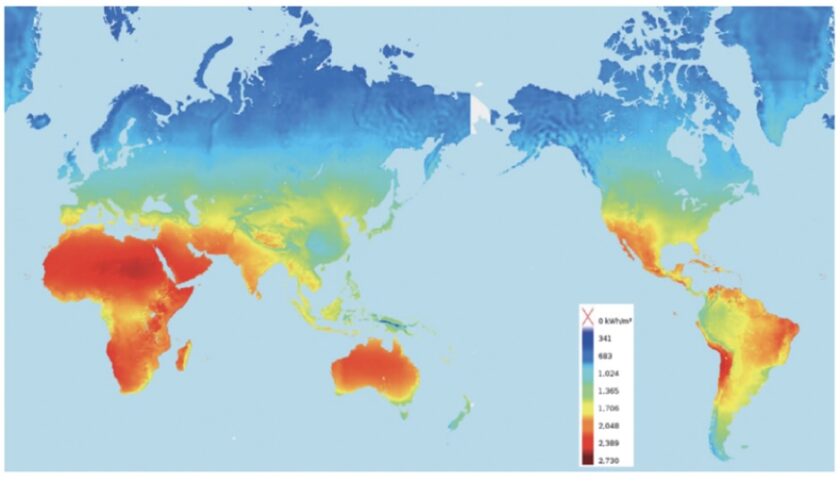

太陽光発電の発電量増加に向けては、日射量がポイントとなります。しかし、他の地域と比較すると、東南アジア地域の日射量はそれほど多くありません[*2], (図3)。

図3: 年間平均水平面の日射量

出典: 資源エネルギー庁「東南アジアのエネルギー事情」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/asia_decarbonization.html

図3において、赤い部分が照射の高い地域、青い部分が低い地域です。東南アジア地域では黄色から水色が多くなっています。

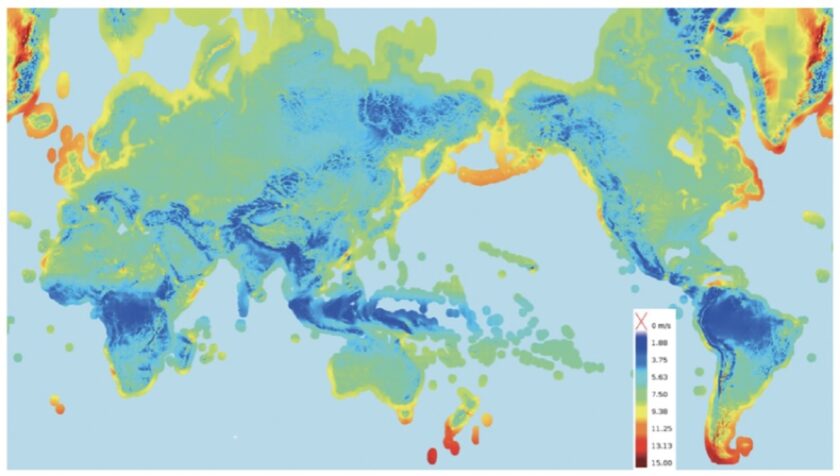

また、風力発電の発電量増加に向けては、風の吹き方が重要です。1年を通じて風速が大きく、風向が安定しているなどの条件を満たしていることが、効率的な発電のカギとなります。

図4では、赤が風速が大きい地域、青が小さい地域を示していますが、東南アジア地域では、緑から青となっており、風速も大きいとは言えません[*2], (図4)。

図4: 高さ100mでの年間平均風速

出典: 資源エネルギー庁「東南アジアのエネルギー事情」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/asia_decarbonization.html

日本によるAZEC構想の提唱

このように、東南アジアは再生可能エネルギーのポテンシャルが高いとは言えないのが実情です。したがって、脱炭素化を進めるためには、再生可能エネルギーだけでなく、様々な角度から、その地域に適した方法を導入する必要があります[*2]。

日本は現在、火力発電の燃料に水素・アンモニアを利用する「混焼技術」や、CO2を回収・貯留する「CCS」と呼ばれる技術など、様々な脱炭素技術を開発しています。こうした技術を政府系の機関などを通じて、これまでも東南アジア各国へ支援を行ってきました。

こうした経緯を踏まえ、日本は2022年1月、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)構想」を提唱しました。

AZECの概要

AZECの枠組み

AZEC構想の実現に向けて、日本は、2023年3月、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピンなどの東南アジア各国とオーストラリアなど計11カ国による閣僚会合を開催しています[*1]。

さらに、12月には、首脳会合が開催され、パートナー国間での協力に向けた共同声明が発出されました[*3], (図5)。

図5: AZEC構想パートナー国

出典: 資源エネルギー庁「アジアの脱炭素化を促進!『AZEC構想』(前編)日本はなぜ、アジアと協力するの?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/azec_01.html

2023年12月「AZEC首脳共同声明」のポイント

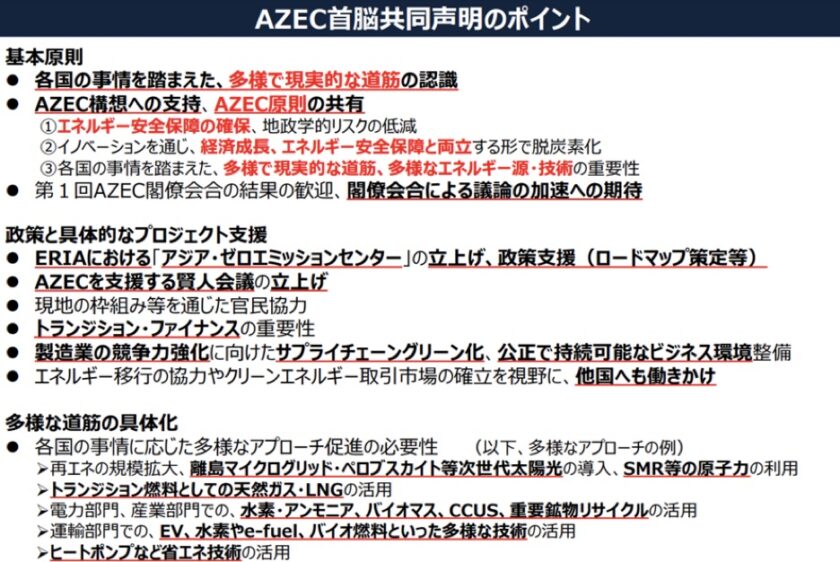

2023年12月の首脳会合で採択されたAZEC首脳共同声明では、大きく分けて3つのポイントで合意に至りました[*3, *4]。

図6: AZEC首脳共同声明のポイント

出典: 経済産業省「AZECについて」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/azec/dai1/siryou2.pdf, p.5

一つ目は、脱炭素に向けた「基本原理」です。

アジア各国において、その経済成長を妨げないように、低廉なエネルギーを安定的に供給しつつ、脱炭素化を目指すことが確認されました[*3]。

二つ目は、「官民の連携促進や政策策定支援・具体的なプロジェクトにおける協力の推進」です。

すでにAZECパートナー国では、様々な脱炭素案件が進められていますが、協力関係を拡大させるため、官民がコミュニケーションを取りながら連携していくことを確認しました。

三つ目は、「脱炭素技術分野での協力強化、製造業のサプライチェーングリーン化、トランジション・ファイナンスの推進」です。

現在、脱炭素化への期待の高まりを受け、世界的に環境に配慮した製品・サービスをつくることが求められています。また、脱炭素化を実現するためには、その移行(トランジション)への取り組みに対する多額の資金供給が不可欠です。

そこで、移行に向けた取り組みを金融面から支援する「トランジション・ファイナンス」と呼ばれる手法をアジアで進めていくことも提起されました。

脱炭素化を促進する日本企業の取り組み

日本とアジアの協力案件

現在、日本とAZECパートナー国における政府、企業、金融機関の間では、様々な取り組みが行われています。2023年12月時点で、その協力案件数は、AZEC首脳会合の際に発表された68件のMOU(協力覚書)を含め350件以上にのぼります[*5]。

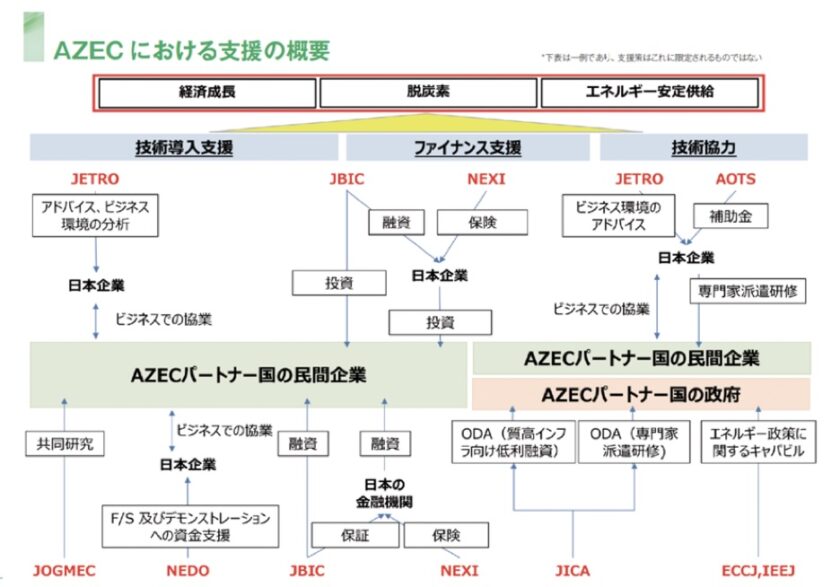

技術導入支援や技術協力、ファイナンス支援など様々な手法を通じて、パートナー国の政府や民間企業へ支援が行われています[*6], (図7)。

図7: AZEC における支援の概要

出典: 東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)及びAZEC事務局「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)プログレスレポート2023(仮訳)

https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231218004/20231218004-4.pdf, p.37

これらの支援は、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)や独立行政法人国際協力機構(JICA)などの機関・団体を通じて実施されています。例えば、一般財団法人省エネルギーセンター(ECCJ)は、AZEC地域各国のエネルギー管理分野に対して、172件の制度整備・人材育成の支援を実施し、地域の省エネ法制度整備等に貢献しています[*6]。

日本の先進技術を活かした協力事例

日本企業の技術を活かした、協力案件も活発化しています。例えば、旭化成株式会社と日揮ホールディングス株式会社は、マレーシア国営石油ガス会社の子会社とMOUを締結しました。

同案件では、再生可能エネルギーなどを使って製造工程においてCO2を排出せずに作られた「グリーン水素」を年間8,000トン製造する、60MW級アルカリ水電解システムの建設を計画しています[*5], (図8)。

図8: MOU調印式の様子

出典: 資源エネルギー庁「アジアの脱炭素化を促進!『AZEC構想』(後編)日本企業の先進的な取り組み」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/azec_02.html

マレーシアは現在、2030年までに年間20万トンのグリーン水素を製造するという目標を掲げています。同事業を通じて、脱炭素化に向けたグリーン水素の生産基盤をマレーシア国内で確立することを目指しています。

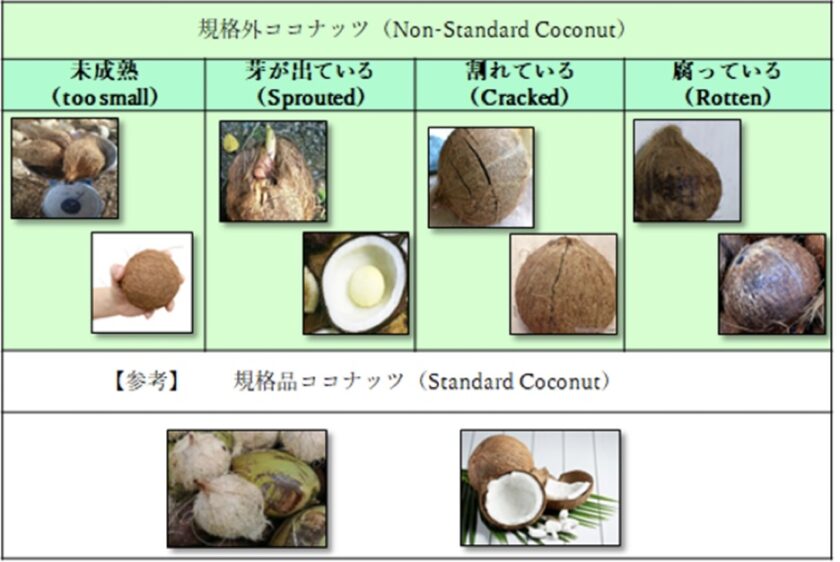

日本グリーン電力開発株式会社は、食用に適さない規格外のココナッツ等をインドネシアから調達し、「ニートSAF」を製造するサプライチェーンの構築に取り組んでいます。

ニートSAFとは、バイオマス原料などから生成された純度100%のSAF(持続可能な航空燃料)のことです[*5], (図9)。

図9: 規格外ココナッツの定義

出典: 資源エネルギー庁「アジアの脱炭素化を促進!『AZEC構想』(後編)日本企業の先進的な取り組み」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/azec_02.html

国際的に環境価値のあるSAF原料として認められるには、国際民間航空機関(ICAO)の「ポジティブリスト(原料分類表)」に登録される必要があります。しかし、規格外ココナッツは、元々燃料としての利活用が進んでいなかったため、認証も想定されていませんでした。

そこで日本グリーン電力開発株式会社は、規格外ココナッツの詳細な定義や選別システムの確立などから取り組みを始め、2024年3月にポジティブリストへ登録されることになりました。

第2回AZEC首脳会合の開催

「今後10年のためのアクションプラン」の採択

2024年10月には官民での取り組みが活発化するなかで、ラオス人民民主共和国のビエンチャンで第2回首脳会合が開催され、日本からは、石破内閣総理大臣と武藤経済産業大臣が出席しました[*1]。

同会合では、パートナー国首脳から「AZEC原則」などへの強い支持が示されています。また、成果として、3つの柱から成り立つ「今後10年のためのアクションプラン」を含むAZEC首脳共同声明が採択されました[*1], (図10)。

図10: 「今後10年のためのアクションプラン」の3つの柱

出典: 資源エネルギー庁「アジアの脱炭素化をさらに促進!『AZEC首脳会合』で今後10年のためのアクションプランが採択」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/azec_2024.html

AZECソリューション(ルール形成等)の推進

一つ目は、脱炭素化に役立つ活動を促進するためのルール形成などが「AZECソリューション」として盛り込まれた点です[*1]。

脱炭素化を推進するためには、温室効果ガスが、どこでどれだけ排出されているのかを把握することが求められます。そこで各国は、温室効果ガスの算定や報告の促進、サプライチェーン全体の排出量の可視化を進めていくことに合意しました。

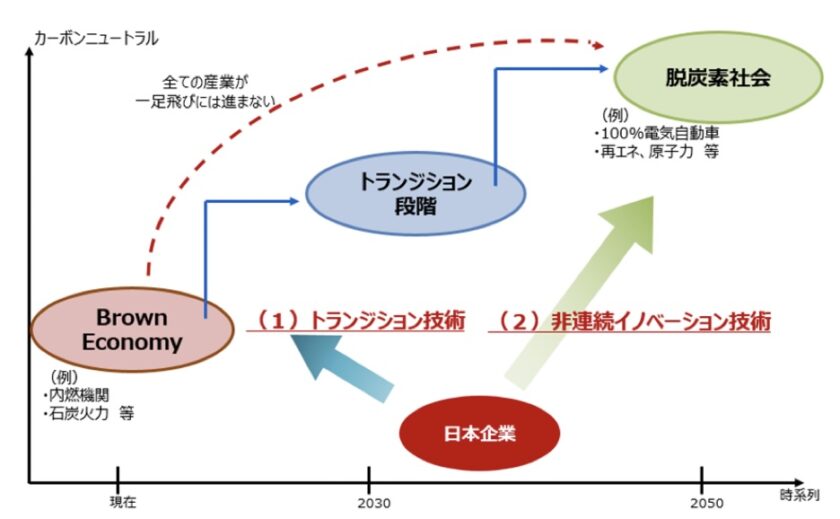

アジアに展開する日本企業にとっても、アジアでのサプライチェーン全体の排出量の可視化につながることが大きなメリットとなります。また、今回の会合では、脱炭素化の取り組みへの資金支援として、「トランジション・ファイナンス」を推進することが合意されました。

トランジション・ファイナンスは、長期的な戦略に基づいて温室効果ガス削減に取り組む企業に対して、途中で息切れしないよう資金供給で後押しする金融手法です[*7], (図11)。

図11: トランジション・ファイナンス

出典: 資源エネルギー庁「企業の脱炭素化をサポートする『トランジション・ファイナンス』とは?(前編)~注目される新しい金融手法」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/transition_finance.html

これにより、今後も高い経済成長が続くとされるアジアでの現実的な脱炭素移行が進むことが期待されています。

個別プロジェクトのさらなる組成

二つ目は、AZECパートナー国での協力プロジェクトをさらに積み上げ、脱炭素化の取り組みを加速していくという点です[*1]。

先述したように、既にAZECパートナー国で350以上の協力プロジェクトが進行中ですが、プロジェクトのさらなる促進に向け、ODA(政府開発援助)やJETROなど各機関の政策ツールを活用し、再生可能エネルギーや省エネルギー対策推進などのプロジェクトを進展させていく予定です。

イニシアティブの始動・推進

三つ目は、セクター別の取り組みなどを促進するためのイニシアティブの始動・推進です[*1]。

具体的には、温室効果ガス排出量の多い電力、運輸、産業分野の脱炭素化に向け、火力発電における水素、アンモニア技術の利活用などを進めていくとしています。これらの取り組みは、2024年8月に開催された閣僚会合での合意に基づき、インド・ジャカルタに設置された「アジア・ゼロエミッションセンター」がけん引する予定です。また、各国の実情に合わせた脱炭素化ロードマップの策定なども支援する予定となっています。

まとめ

AZECの取り組みはまだ始まったばかりですが、AZECパートナー国では官民一体となって、既に様々な取り組みが行われています。

個別プロジェクトの実施に加え、ルール形成などさらなる取り組みを進めるAZEC。日本主導でアジアに巨大な脱炭素市場を生み出すことができる取り組みとして、大きく期待されています[*8]。

今後もAZECの動向に、注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

資源エネルギー庁「アジアの脱炭素化をさらに促進!『AZEC首脳会合』で今後10年のためのアクションプランが採択」https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/azec_2024.html

*2

資源エネルギー庁「東南アジアのエネルギー事情」https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/asia_decarbonization.html

*3

資源エネルギー庁「アジアの脱炭素化を促進!『AZEC構想』(前編)日本はなぜ、アジアと協力するの?」https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/azec_01.html

*4

経済産業省「AZECについて」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/azec/dai1/siryou2.pdf, p.5

*5

資源エネルギー庁「アジアの脱炭素化を促進!『AZEC構想』(後編)日本企業の先進的な取り組み」https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/azec_02.html

*6

東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)及びAZEC事務局「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)プログレスレポート2023(仮訳)」https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231218004/20231218004-4.pdf, p.35, p.37, p.39

*7

資源エネルギー庁「企業の脱炭素化をサポートする『トランジション・ファイナンス』とは?(前編)~注目される新しい金融手法」https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/transition_finance.html

*8

経済産業省「アジアの脱炭素化へ日本独自のアプローチ。AZECの挑戦とは」https://journal.meti.go.jp/p/36834/