現在、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの導入が急加速しています。一方で、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーには、天候等によって発電量が左右されるため、需要に応じた発電量のコントロールができないといった課題があります[*1]。

その欠点を補うものとして、近年、蓄電池の研究開発が進んでいます。蓄電池とは、充電を行うことで電気を蓄え、繰り返し使用することができる電池(二次電池)のことです[*2]。

特に、電力系統(発電所から送配電まで電力に関するシステム全体)につないで利用される「電力系統用蓄電池」は、系統電力の安定化に貢献することが期待されています[*3]。

蓄電池のなかでも、「レドックスフロー電池」と呼ばれる蓄電池は、充放電サイクルの寿命が長いなど利点があります。レドックスフロー電池は再生可能エネルギー導入時のメリットとなるため、近年注目を集めており、電力会社などでの利用が進んでいます。

レドックスフロー電池とは、どのような蓄電池なのでしょうか。詳しくご説明します。

レドックスフロー電池とは

レドックスフロー電池の原理

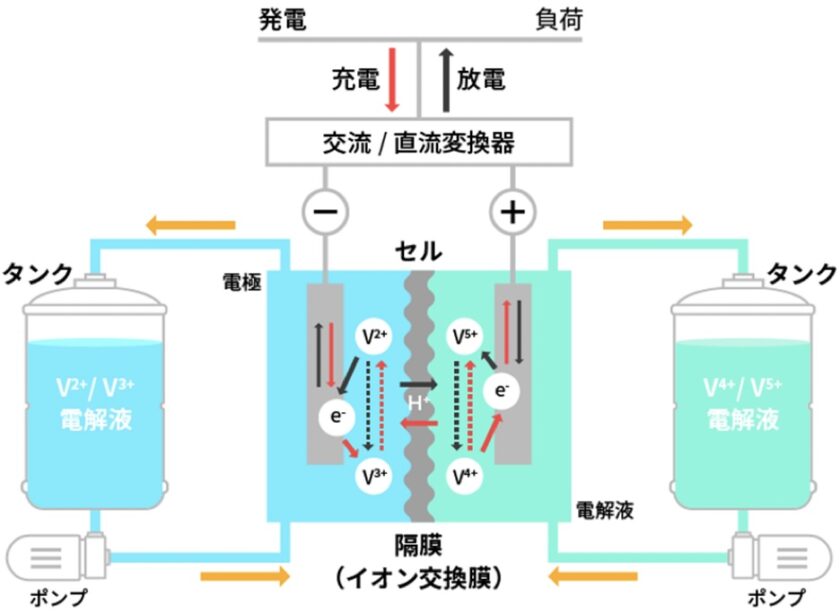

レドックスフロー電池は、液体に電気を貯める方式の二次電池です[*4]。

「レドックス(Redox)」とは、化学変化により電気を起こす物質である活物質の還元(reduction)、酸化(oxidation)から作られた言葉です。また、「フロー(Flow)」は、外部タンクに貯蔵した活物質の溶液(電解液)をポンプで循環(flow)することを指しています[*5]。

セルと2つのタンク、電解液、ポンプなどから構成され、セル内のイオン交換膜が、2種類の電解液を隔てる境界となっています[*4], (図1)。

図1: レドックスフロー電池の仕組み

出典: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所「レドックスフロー電池とは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20240327.html

正極と負極はそれぞれの電解液に接触しており、電解液をポンプで循環させ、イオンの酸化還元反応を利用して充放電を行う仕組みです。

レドックスフロー電池の特徴

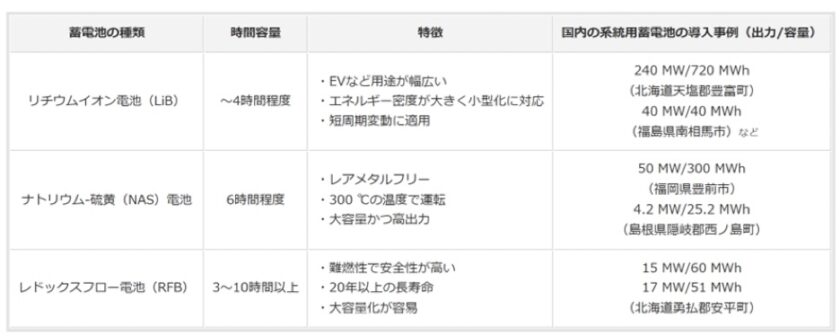

レドックスフロー電池以外にも、蓄電池には、リチウムイオン電池やナトリウム硫黄電池などがあります。リチウムイオン電池はEV(電気自動車)などに活用されており、エネルギー密度が大きく小型化に対応している点がメリットです。ナトリウム硫黄電池には、大容量かつ高出力といった特徴があります[*4], (表1)。

表1: 定置型蓄電池(固定の場所に設置する蓄電池)の種類と特徴

出典: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所「レドックスフロー電池とは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20240327.html

一方で、レドックスフロー電池は他2種類と比較して、安全性が高いという点が特徴です。リチウムイオン電池の場合、火災のリスクがありますが、レドックスフロー電池の電解液は水溶液であるため、火災のリスクがありません。

また、寿命が長いこともメリットの一つです。バナジウム水溶液を電解液として用いた場合、レドックスフロー電池の寿命は20年以上です。さらに、大規模化に対応できるとともに、周波数の変動に強いため、短時間での充放電の切り替えが容易という強みもあります。このような特徴から、電力会社などの定置型大規模電力貯蔵施設に適していると考えられています。

レドックスフロー電池が注目される背景

レドックスフロー電池の仕組みは、1974年に米国航空宇宙局で発案されました。同時期に、日本でも電子技術総合研究所が基礎研究を開始していますが、当時は活物質に鉄とクロムを用いたため、部材が腐食するなど課題があり実用化には至りませんでした[*4]。

1985年にオーストラリアのニューサウスウェールズ大学にてバナジウムを用いたレドックスフロー電池が発明され、日本国内でも2001年頃に一部実用化されました[*6]。

その後、一時研究開発は下火になっていました。しかし、2010年代に入り、EV用二次電池が注目を集めるようになり、レドックスフロー電池の開発が活発化しました[*4, *5]。

また、冒頭でも紹介したように、太陽光発電などの再生可能エネルギーは電力の変動が大きく、長期的に余剰電力を蓄電して変動を吸収する必要があります。レドックスフロー電池は、この変動幅を吸収するのに適しているため、近年注目を集めています[*4]。

レドックスフロー電池普及に向けた研究開発の動向

米国における研究開発動向

海外では、米国や欧州、オーストラリア、バナジウム資源を多く保有する中国などで、レドックスフロー電池の研究開発や実用化が特に進んでいます[*6]。

例えば、米国カリフォルニア州では、2013年にAB2514法案が成立しました。同法は、電力会社に蓄電池を用いて一定量の電力売買を義務付ける政策です。

これを受け、日本のNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、2015年にカリフォルニア州基本協定を締結し、レドックスフロー電池の普及展開に向けた実証事業に着手しました[*7]。

住友電気工業株式会社を委託先として、サンディエゴの大手電力会社SDG&E社の協力を得て、2016年にレドックスフロー電池施設を着工、翌年に実証を開始しています[*7], (図2)。

図2: カリフォルニア州に設置されたレドックスフロー電池設備

出典: 住友電気工業株式会社「電力卸売市場への参入、マイクログリッドの実証~NEDOプロジェクト・米国カリフォルニア州~」

https://sumitomoelectric.com/jp/id/project/v19/05

本プロジェクトは、3段階に分けて実証運転が行われています。2017年3月から始まった第1段階では、変電所内に設置したレドックスフロー電池を配電網にて運用し、電圧調整や余剰電力対応などの複合的運転を行いながら、基礎特性や信頼性の評価を実施しました[*8]。

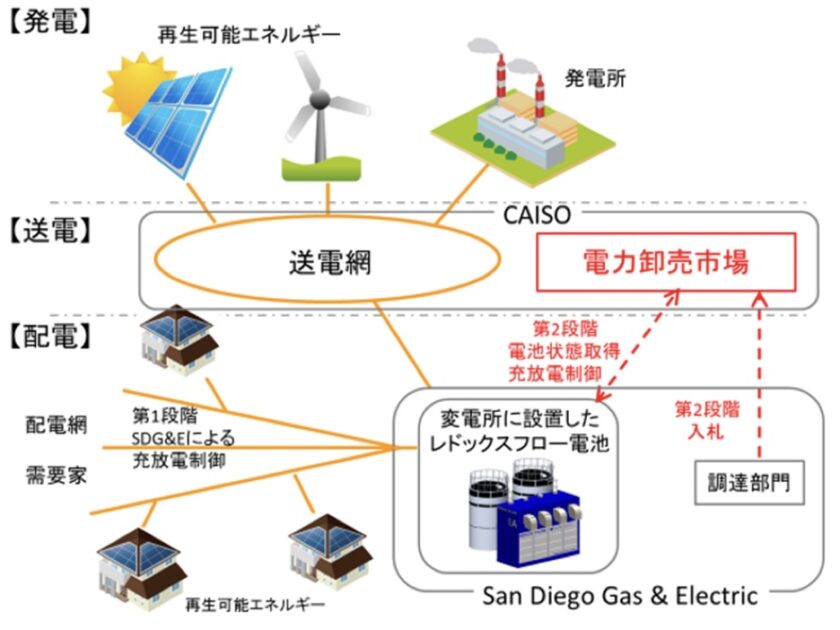

第2段階では、エネルギー取引市場など複数の取引を柔軟に組み合わせ、季節や時間帯に応じて最も収益が見込める運営手法を検証しています。このような蓄電池の複合的な運用手法の検証は、世界に先駆けた取り組みです[*8], (図3)。

図3: 電力卸売市場へ供給力や調整力を提供する実証運転の概念図

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「米国初、レドックスフロー電池の電力卸売市場での運用を開始」

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101032.html

第3段階では、平常時・災害時の併用運転の実証事業を実施しました。レドックスフロー電池は、先述したように、大容量化が容易で長時間の放電にも対応できるため、災害時の活用が期待されています。実際の配電網を使って実証試験を行い、自立電源として停電地区に電力供給を継続できることを実証しました[*7]。

現在は、SDG&E社の実運用設備として稼働しており、今後はさらなる普及が期待されています。

中国における研究開発動向

バナジウムの主要産出国である中国でも、レドックスフロー電池の導入拡大が進んでいます[*4]。

2022年2月、中国国有企業である大連融科儲能技術発展などが中国初となる国家級蓄電システム実証プロジェクトの試運転を開始しました。中国科学院大連化学物理研究所が独自に開発した全バナジウムレドックスフロー電池蓄電技術が採用されており、第1期には、約40万kWhの電力が貯蔵可能となっています[*9]。

同社製品による蓄電量は、2024年時点で累計550MWhを超えています。これは世界のバナジウムレドックスフロー電池市場の約60%、電解液材料市場で90%のシェアを占めているとJETRO(日本貿易振興機構)は発表しています[*10]。

同社の第1工場の生産能力は年間300MWに達し、世界最大級の生産拠点となっています。また、2025年までに第2工場の建設等を計画しており、さらなる成長が見込まれています。

日本における研究開発動向

日本国内でも実用化に向けた取り組みが進んでいます。例えば、北海道電力と住友電気工業株式会社は2016年12月、南早来変電所において、レドックスフロー電池を使った大型蓄電システム実証事業を開始しました[*11]。

2022年、住友電気工業株式会社は同変電所に、新たに設備容量5.1万kWhのレドックスフロー電池設備を竣工しました。同年4月1日より、北海道電力ネットワーク株式会社によって運転が開始されています[*12], (図4)。

図4: 南早来変電所のレドックスフロー蓄電池設備

出典: 住友電気工業株式会社「北海道電力ネットワーク(株)向けレドックスフロー電池設備が竣工」

https://sumitomoelectric.com/jp/press/2022/04/prs036

また、2025年に株式会社新出光は熊本県玉名郡長洲町において、レドックスフロー電池を使用した長洲蓄電所の建設に着手することを発表しました。商用運転開始は2026年11月を予定しており、再生可能エネルギーの導入拡大に向けたレドックスフロー電池の普及が期待されています[*13]。

まとめ

レドックスフロー電池は、発電量の変動を吸収する役割など、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた様々な役割が期待されています[*4]。

米国や中国など主要国での導入が進むなかで、今回紹介してきたように、日本においても導入が進んでいます。

一方、原料となるバナジウムは中国やロシアなど産出国に偏りがあり、価格変動のリスクなどが懸念されています。これらのリスクに対応しつつ導入を進めることが、レドックスフロー電池普及のカギとなるでしょう。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

住友電気工業株式会社「脱炭素社会の実現に向けて求められる大容量蓄電池~再生可能エネルギーの普及拡大を加速させるために~」

https://sumitomoelectric.com/jp/id/project/v19/01

*2

資源エネルギー庁「知っておきたいエネルギーの基礎用語~『蓄電池』は次世代エネルギーシステムの鍵

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/chikudenchi.html

*3

資源エネルギー庁「再エネの安定化に役立つ『電力系統用蓄電池』

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/keitoyochikudenchi.html

*4

国立研究開発法人 産業技術総合研究所「レドックスフロー電池とは?」https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20240327.html

*5

住友電気工業株式会社「長寿命で安全、使いやすさを追求した蓄電池~住友電工の英知を結集したレドックスフロー電池~」

https://sumitomoelectric.com/jp/id/project/v19/02

*6

柴田 俊和「レドックスフロー電池の開発と実証」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jwea/37/3/37_311/_pdf, p.311, p.312

*7

住友電気工業株式会社「電力卸売市場への参入、マイクログリッドの実証~NEDOプロジェクト・米国カリフォルニア州~」

https://sumitomoelectric.com/jp/id/project/v19/05

*8

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「米国初、レドックスフロー電池の電力卸売市場での運用を開始」

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101032.html

*9

独立行政法人 日本貿易振興機構「大連市で国家級蓄電システム実証プロジェクトが試運転開始」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/04/bdf5da267bafdc23.html

*10

独立行政法人 日本貿易振興機構「蓄電池メーカーの大連融科儲能、大連初のユニコーン企業に」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/05/785ac57d8010fa12.html

*11

株式会社日経BP「北の大地に稼働した『大型レドックスフロー電池』の成果」https://xtech.nikkei.com/dm/atcl/feature/15/415282/080700019/

*12

住友電気工業株式会社「北海道電力ネットワーク(株)向けレドックスフロー電池設備が竣工」

https://sumitomoelectric.com/jp/press/2022/04/prs036

*13

株式会社新出光「新出光初の取り組み レドックスフロー電池を使った長洲蓄電所の建設に着手」

https://www.idex.co.jp/news_release/photo/pdf1_331.pdf, p.1, p.2