2024年8月に発生した、宮崎県日向灘沖を震源とするマグニチュード7.1の地震。これを受け運用開始以降初めて、南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」が発表されました。

駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域とする南海トラフ地震は、広い範囲に甚大な被害を引き起こすことが予測されています。地震や津波の被害により、電気・ガス・水道などのライフラインが長期間使用できなくなる可能性があります。

切迫する南海トラフ地震に対し、私たちはどのように備えるべきでしょうか。この記事では、南海トラフ地震における停電リスクに着目して、必要な備えについて解説します。

いつ起きてもおかしくない? 南海トラフ地震とは

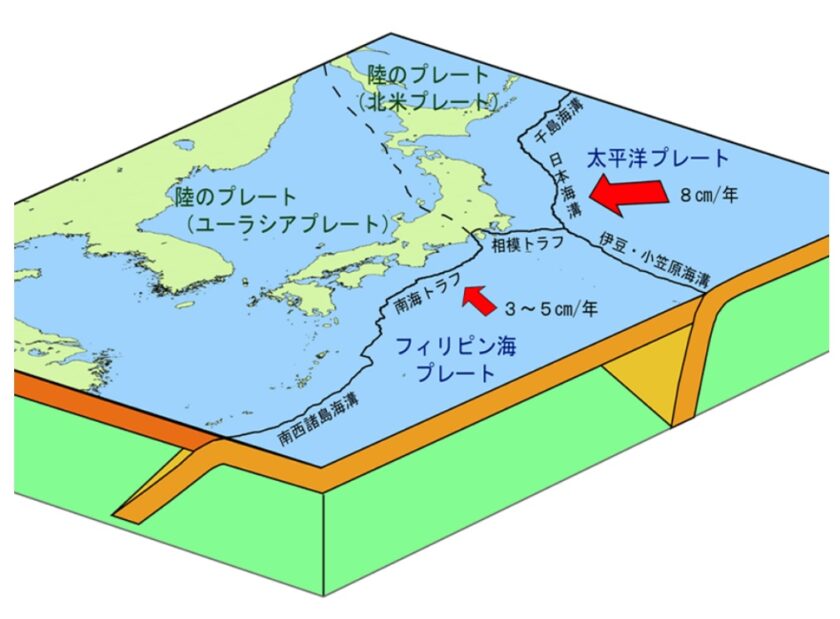

南海トラフとは、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界部分に位置する、海底の溝状の地形を形成する区域のことです[*1], (図1)。

図1: 日本付近のプレートの模式図

出典: 気象庁 「南海トラフ地震のメカニズム」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/nteq.html

南海トラフ沿いのプレート境界では、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に1年あたり数cmの速度で沈み込んでいます。フィリピン海プレートが沈み込む際に発生する強い固着によってひずみが蓄積し、その反動でユーラシアプレートが跳ね上がることで、地震が発生するというメカニズムです。

プレートの活動は繰り返されるため、これまでも100年〜150年の周期で、大規模な地震が発生してきました。過去の事例を見ると、駿河湾から四国沖の広い領域で同時に地震が発生したり、マグニチュード8クラスの大規模地震が時間をおいて隣接地域で発生するなど、その発生パターンは様々です[*1], [*2]。

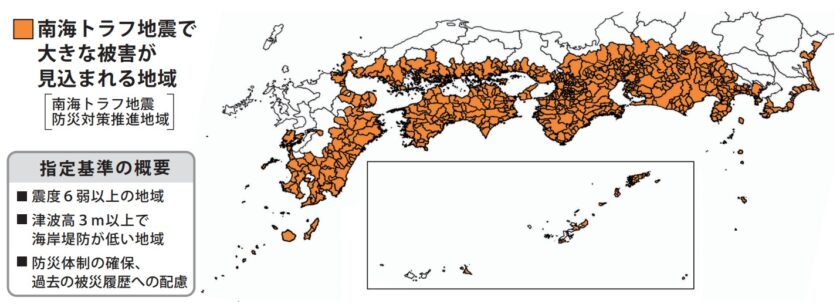

南海トラフ地震が発生すると、関東から四国、九州の太平洋側を中心に、震度6弱以上の地震や3m以上の津波などの大きな被害が生じる可能性があります[*3], (図2)。

図2: 南海トラフ地震で大きな被害が見込まれる地域

出典: 内閣府 「南海トラフ地震ーその時の備えー」(2018)

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/rinji/pdf/leaflet.pdf, p.1

南海トラフ地震によって大きな被害が想定されている地域は、「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されています。2025年1月の時点で、1都2府26県707市町村が指定されており、国内の多くのエリアで地震のリスクが高いことがわかります[*4]。

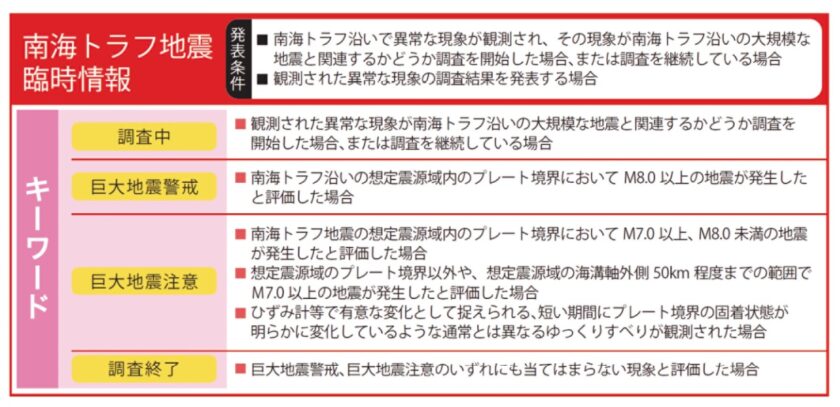

冒頭で先述した通り、2024年8月に発生した宮崎県の地震では、2019年に運用開始された「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が初めて発表されています。「南海トラフ地震臨時情報」とは、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、地震発生の可能性が相対的に高まっていると判断されたときに、気象庁から発表されるものです[*5], (図3)。

図3: 南海トラフ地震臨時情報とは

出典: 内閣府「特集② 南海トラフ地震臨時情報とは ~その時私たちは何をすればいいのか~」

https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/r06/111/special_02.html

南海トラフ地震臨時情報には「調査中」「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」の4つの段階があり、それぞれの状況に応じて事前避難や避難準備をする必要があります。

南海トラフ地震で想定される停電リスク

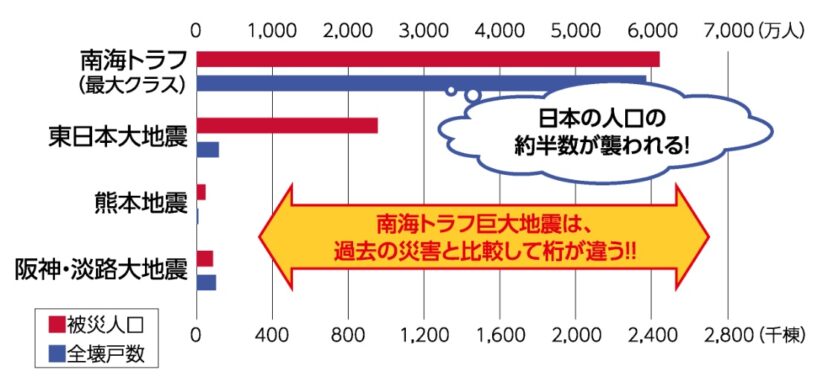

広い範囲で大きな被害が想定されている南海トラフ地震は、東日本大震災や熊本地震などの過去の災害と比較して、桁違いの規模の被害になることが想定されています[*6], (図4)。

図4: 南海トラフ地震における被害想定

出典: 名古屋大学 減災連携研究センター「研究プロジェクト」

https://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/?page_id=16

南海トラフ地震が最大クラスの規模となった場合の被災人口の想定は、日本の人口の約半数である6,000万人を超えています。このシミュレーションでは、静岡県から宮崎県にかけての一部地域で震度7、隣接する周辺の広い地域では震度6強から6弱の強い揺れ、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定されています[*7]。

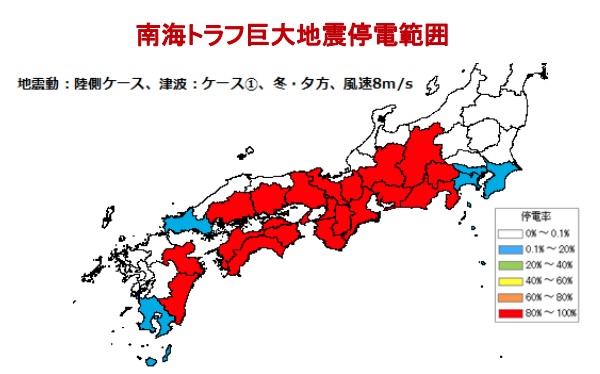

ライフラインやインフラにも甚大な被害が及ぶと想定されており、内閣府の試算では、停電件数は最大約2,710万軒に達するとされています[*8]。停電は広範囲に渡り、中部地方から九州地方にかけて、2府18県で8割以上停電すると想定されています[*9], (図5)。

図5: 南海トラフ地震の停電範囲

出典: 名古屋大学 減災連携研究センター「南海トラフ巨大地震における電力需給ギャップについて」(2024)

https://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/nankai-t/download/nu/8_nu_toraya.pdf, p.32

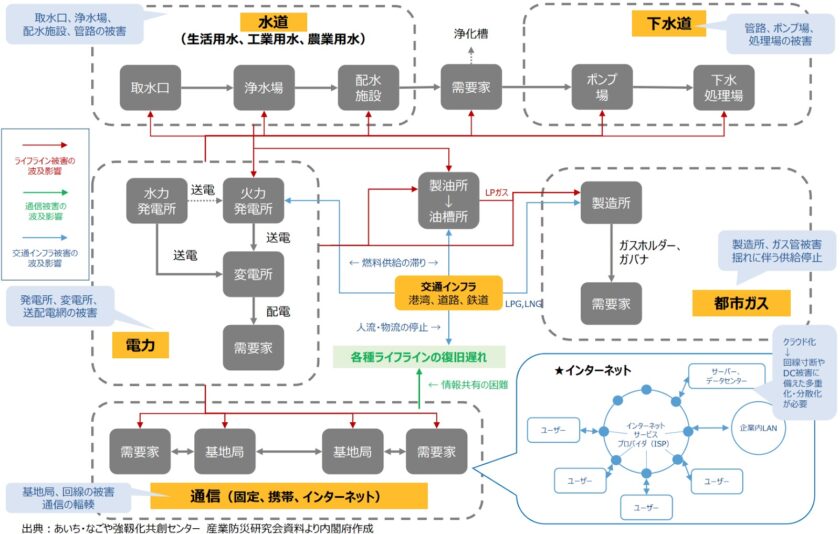

南海トラフ地震が発生すると、電力以外にも、都市ガス、上下水道、通信などのライフラインもストップし、生活に大きな影響を及ぼします。さらに、ライフラインは以下の図6のような相互依存関係にあり、設備などが被害にあうとそれぞれに影響を与え合います[*8], (図6)。

図6:ライフラインの相互依存関係

出典: 総務省「南海トラフ地震の被害想定等」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000963183.pdf, p.9

例えば、発電所や変電所などの電力設備が被災した場合、通信基地局や上下水道施設、都市ガス製造所などへの電力供給が停止し、他のライフラインにも被害が波及します。道路などの交通インフラが止まって、発電所への燃料供給が滞ることで、電力供給がストップしてしまうこともあります。

では、地震による停電が発生した場合、復旧までどのくらいの期間を要するのでしょうか。

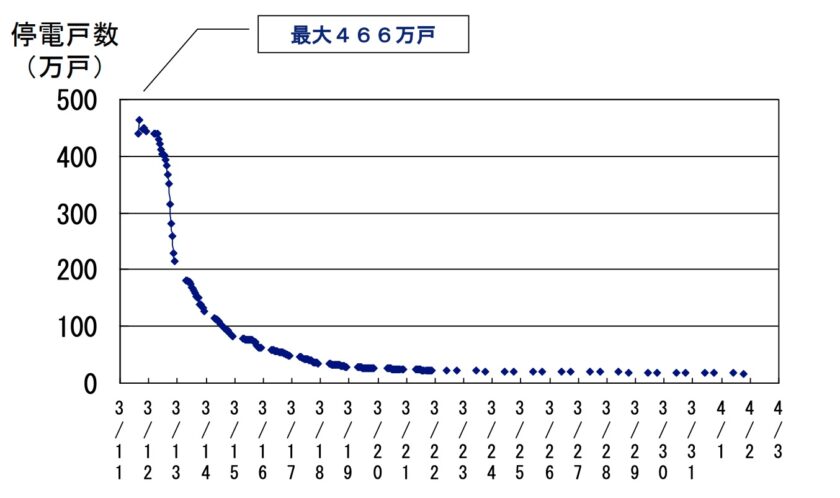

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、最大466万戸の広域停電となり、発災後3日で約80%、8日で約94%の停電が解消されました[*10], (図7)。

図7:停電の復旧状況

出典: 内閣府「3月11日の地震により東北電力で発生した広域停電の概要」

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/tohokukyokun/9/pdf/sub2.pdf, p.11

大部分の地域は1週間以内で復旧したものの、着手可能なすべての地域で復旧が完了したのは6月18日であり、3ヶ月以上停電が続いた地域も存在しています。

その他、1995年に発生した阪神・淡路大震災では発災後6日、2016年に発生した熊本地震では発災後約5日で停電が解消されています[*11]。

過去の大規模地震の事例をふまえると、地震による停電は数日から1週間程度続くと考えられます。しかし、南海トラフ地震は過去の大規模地震とは桁違いの被害が想定されるため、停電が長期化する可能性も否定できません。

日頃から停電への備えをしておこう

自宅でしておくべき停電への備え

大地震は、いつどこで発生するのか、予測できるものではありません。

もし、夜間に地震が発生して停電した場合、暗闇の中で避難することになり、床の段差や階段などで怪我をするリスクがあります。窓ガラスが割れてガラスの破片が散らばっていたり、家具が倒壊しているかもしれません。

このような状況で安全に避難するために、リビングや寝室に懐中電灯や足元灯を備えておきましょう。コンセントなどがなく、足元灯が設置できない階段には、暗闇で光る蓄光テープを貼っておくと避難の際の道しるべとなります[*12], (図8)。

図8:安全に避難するための備え

出典: 内閣府「大規模地震発生!どうする?」

https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/pdf/teiden_low.pdf, p.1

また、停電時はテレビやインターネットなども使用できなくなります。災害情報を得る手段がなくなることを想定して、電池式のラジオを常備しておきましょう。

その他、冷蔵庫や電子レンジが使えない場合の調理手段や非常食の確保、エアコンが使用できない時の寒さ・暑さ対策、停電による断水への備えも必要です[*13]。

停電復旧時に発生する通電火災への対策

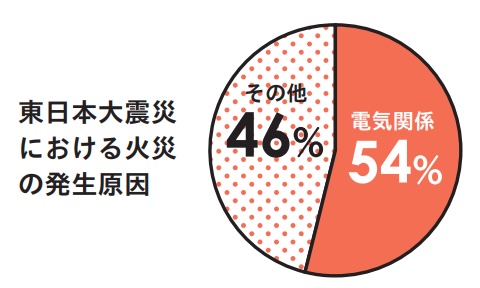

2011年に発生した東日本大震災では、地震によって発生した火災の過半数は電気が原因の電気火災でした[*14], (図9)。

図9: 東日本大震災における火災発生原因

出典: 経済産業省「ご存じですか?地震による火災の過半数は電気が原因という事実。」

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/10/20190408-1.pdf,p.1

地震によって発生する電気火災には、地震の揺れによる白熱灯の落下や電気コードの断線などによる電気機器からの出火以外にも、停電から復旧した際に発生する通電火災も含まれます。

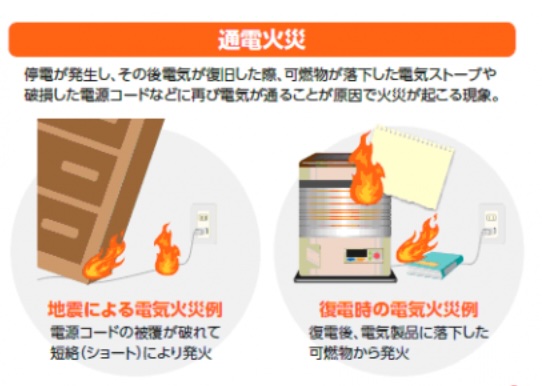

通電火災とは、停電から電気が復旧した後に、損傷した電源コードや電化製品などに再び電気が通ることが原因で火災が起こる現象です[*15], (図10)。

図10: 通電火災とは

出典: 千葉市「地震による電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です!」

https://www.city.chiba.jp/shobo/yobo/yobo/kansin-braker.html

停電した状態で自宅から避難をすると、電気が復旧した際に通電火災が発生しても、初期消火がおこなえずに被害が拡大する恐れがあります。そのため、地震発生後に自宅を離れる場合は、必ずブレーカーを切っておきましょう。

不在時やブレーカーを切る余裕がない場合でも、地震を感知してブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める感電ブレーカーを設置しておくと、通電火災を防ぐことができます[*14]。

おわりに

2025年1月1日時点での南海トラフ地震の発生確率は、今後30年以内で80%とされています[*2]。

南海トラフ地震は高い確率で発生が予想され、過去の地震をはるかに上回る甚大な被害が予測されています。広範囲にわたる停電の発生が懸念され、それに伴う電気火災などの二次災害のリスクも存在します。停電や断水といったライフラインの途絶は、日常生活に支障をきたすのみならず、場合によっては生命の危機に繋がる可能性があります。

南海トラフ地震以外にも首都直下地震の発生確率も高まっており、地震大国日本では、いつ、どこで巨大地震に遭遇するかわかりません。

地震のリスクを理解し、日頃から適切な備えを確実にしておくことは、自分自身と家族の命をまもることにつながります。突然訪れる地震に対して命を守るためにどうするべきなのか、必要となる備えを今一度見直しましょう。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

気象庁 「南海トラフ地震のメカニズム」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/nteq.html

*2

内閣府防災情報のページ「南海トラフ地震臨時情報が発表されたら!」

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/rinji/index1.html

*3

内閣府 「南海トラフ地震ーその時の備えー」(2018)

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/rinji/pdf/leaflet.pdf, p.1

*4

政府広報オンライン「南海トラフ地震に備えよう!南海トラフ地震臨時情報が発表されたら?」(2025)

https://www.gov-online.go.jp/article/202501/entry-7050.html

*5

内閣府「特集② 南海トラフ地震臨時情報とは ~その時私たちは何をすればいいのか~」https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/r06/111/special_02.html

*6

名古屋大学 減災連携研究センター「研究プロジェクト」

https://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/?page_id=16

*7

気象庁「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/assumption.html

*8

総務省「南海トラフ地震の被害想定等」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000963183.pdf, p.3, p.9

*9

名古屋大学 減災連携研究センター「南海トラフ巨大地震における電力需給ギャップについて」(2024)

https://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/nankai-t/download/nu/8_nu_toraya.pdf, p.32

*10

内閣府「3月11日の地震により東北電力で発生した広域停電の概要」

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/tohokukyokun/9/pdf/sub2.pdf, p.11

*11

経済産業省「平成二十八年熊本地震における設備被害と停電復旧対応について」(2016)

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/pdf/013_04_00.pdf, p.3

*12

内閣府「大規模地震発生!どうする?」

https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/pdf/teiden_low.pdf, p.1

*13

内閣府「家庭における地震時等の停電対策について」

https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/teidentaisaku.html

*14

経済産業省「ご存じですか?地震による火災の過半数は電気が原因という事実。」

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/10/20190408-1.pdf.p.1

*15

千葉市「地震による電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です!」

https://www.city.chiba.jp/shobo/yobo/yobo/kansin-braker.html