利用時にCO2を排出しないエネルギーである水素は、カーボンニュートラルの実現に向けたカギとして、近年注目を集めています[*1]。

水素は、石油・天然ガスなどの化石燃料や再生可能エネルギーなど様々な資源から製造することができます。また、その製造方法の違いによって、「ブルー水素」や「グリーン水素」など、色分けした名称がつけられています[*1, *2]。

再生可能エネルギーを利用して作られたグリーン水素は、製造過程でもCO2を排出しないクリーンなエネルギーです。現在、世界各国でグリーン水素の導入が進められていますが、そのなかでも近年、中東・北アフリカ地域での取り組みが注目を集めています。

それでは、なぜ中東・北アフリカ地域においてグリーン水素生産が活発化しているのでしょうか。その背景や同地域内の最新動向について、詳しく解説します。

水素を取り巻く動向

カーボンニュートラル実現に向けた水素の重要性

水素は、酸素と結びつけることで発電したり、燃焼させて熱エネルギーとして利用したりできる、利用時にCO2を排出しないエネルギーです[*1]。

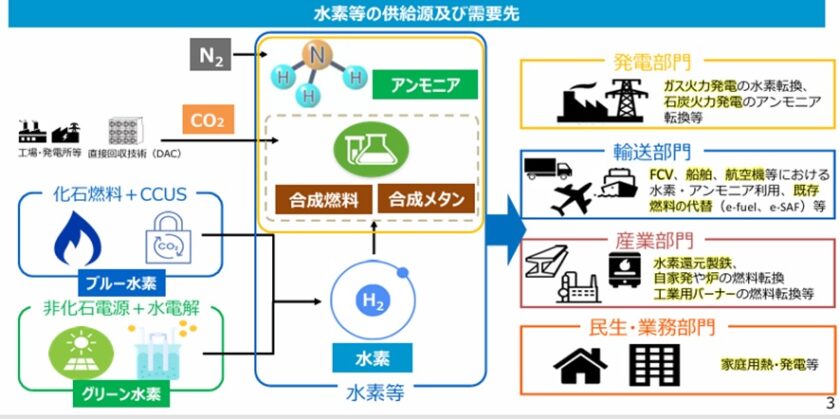

様々な用途での活用が期待でき、需要先は発電部門や輸送部門、産業部門、民生・業務部門など多岐に渡ります[*3], (図1)。

図1: 水素等の供給源及び需要先

図1: 水素等の供給源及び需要先

出典: 資源エネルギー庁「水素を取り巻く国内外情勢と水素政策の現状について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/energy_structure/pdf/024_04_00.pdf, p.3

実用化が進んでいる部門としては、燃料電池自動車(FCV)や燃料電池バス(FCバス)などの運輸部門が挙げられます。搭載されている燃料電池で水素を使って電気を作り、自動車の動力に利用することで、乗用車や貨物車の低炭素化を実現可能です[*1]。

運輸部門のほか、ガスから水素を取り出して電気を作り、その時に発生した排熱を利用する家庭用燃料電池「エネファーム」も、水素の主要な利用先の一つです。エネファームメーカーの国内における出荷台数は2025年3月末時点で約55万台と、すでに広く普及しています[*1, *4]。

グリーン水素とは

水素は、利用時にCO2を排出しないエネルギーですが、CO2を排出する方法で製造された場合、カーボンニュートラルという観点では、完全なクリーンエネルギーとは言えません[*2]。

例えば、石油や天然ガス、石炭などの化石燃料を利用して製造された「グレー水素」と呼ばれる水素は、製造過程においてCO2が排出されます。

そこで、製造時もCO2を排出しない方法として普及が期待されているのが、再生可能エネルギーを利用して製造された「グリーン水素」と呼ばれる水素です。風力や水力、太陽光由来の電力を使って水を電気分解し、水素と酸素に還元します。製造過程でCO2をはじめとした温室効果ガスが排出されないため、環境への負荷がグレー水素よりも小さいという利点があります。

世界のグリーン水素動向

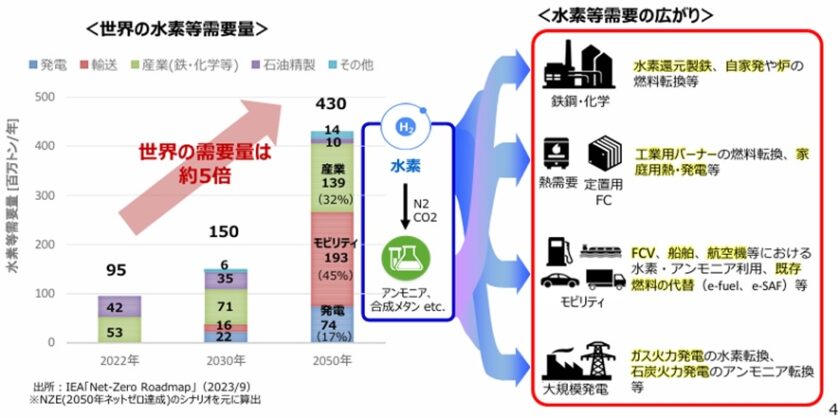

世界の水素等(アンモニア、合成メタン、合成燃料を含む)需要量は、今後も増加することが見込まれています。2022年に9,500万トンであった需要量は、2030年には1億5,000万トン、2050年には4億3,000万トンになると予想されています[*3], (図2)。

図2: 世界の水素等需要量

出典: 資源エネルギー庁「水素を取り巻く国内外情勢と水素政策の現状について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/energy_structure/pdf/024_04_00.pdf, p.4

日本でも、水素需要の増加に対応するための取り組みが活発化しています。日本政府は、2017年に世界で初めて「水素基本戦略」を策定し、2050年までに水素社会を実現する目標を掲げました。2023年6月には同戦略が改定され、水素供給量を現状の200万トンから、2040年には1,200万トン、2050年には2,000万トンとする新たな目標を掲げています[*3, *5]。

一方で、世界のグリーン水素の生産量は十分に伸びていません。IEA(国際エネルギー機関)の発表によると、2023年の水素生産量9,700万トンに対して、クリーン水素の生産量は100万トン以下と、1%に満たない数値となっています[*6]。

また、生産されたクリーン水素の多くは、排出されたCO2を分離・回収して貯留する「ブルー水素」と呼ばれる化石燃料由来の水素であり、グリーン水素の生産量は10万トンに留まっています。さらに、世界のグリーン水素生産量の約75%が中国、欧州、米国に集中しており、生産国に偏りがあります。

中東・北アフリカ地域におけるグリーン水素

中東・北アフリカ地域における水素生産ポテンシャル

世界各国で導入が進む水素ですが、中東・北アフリカ地域でもその優位性を活かして水素生産を進める動きが活発化しています。中東・北アフリカ地域とは、アフガニスタンやサウジアラビアなどの中東地域と、エジプトやモロッコなど北アフリカ地域を総称した地域を指します[*7], (図3)。

図3: 中東・北アフリカ地域

出典: 外務省「中東・北アフリカ地域」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/middle_e/index.html

同地域は、人口や製造業の立地が他の地域に比べて少ないことから、域内における水素需要は大きくありません。一方で、ブルー水素生産に必要な天然ガスなどの化石燃料や、グリーン水素生産に必要な太陽光や風力が豊富に存在するため、高い水素生産ポテンシャルを有しています[*8]。

太陽光については、同地域における年平均全天日射量(GHI)は、1平方メートル当たり1,852~2,284kWhと非常に高い水準です。また、風力についても、北アフリカ、クウェート、サウジアラビア、オマーンの一部地域の平均風速が1秒当たり8~10mと潤沢な風資源があることで知られています[*9]。

再生可能エネルギーの導入容量は、同地域において2017年から2022年における5年間の18.5GWから、2023年から2028年の5年間で3倍となる62GW以上になると見込まれています。国別に見ると、サウジアラビアが約20GWで3分の1を占め、UAE(アラブ首長国連邦)、モロッコ、オマーン、エジプト、イスラエル、ヨルダンと続きます[*10]。

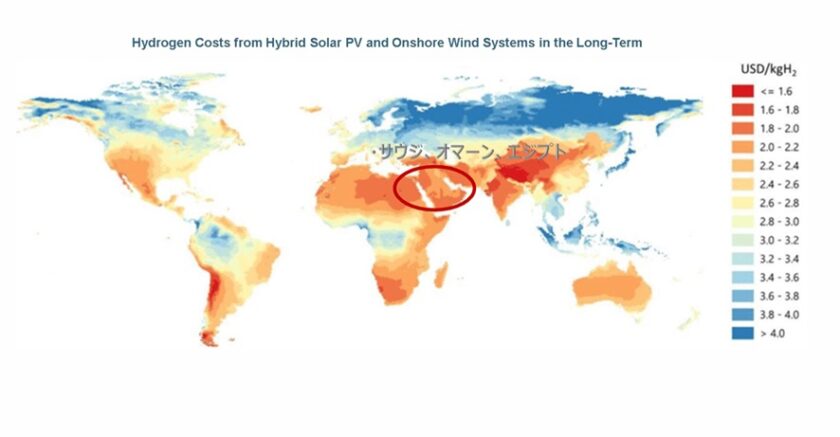

豊富な太陽光と風力を組み合わせて水素を生産することで、水素生産コストの低減にもつながります。太陽光と風力を組み合わせて生産した際の水素生産コストを見ると、同地域は他の地域と比べて、水素を安価に生産できるポテンシャルを有していることが分かります[*8], (図4)。

図4: 太陽光と風力を組み合わせた場合の水素生産コスト

出典: 独立行政法人 日本貿易振興機構「中東の水素市場・産業の動向」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/suiso_nenryo/pdf/031_07_00.pdf, p.7

JETROドバイ等による推計では、2030年代の中東水素製造コストは1kg当たり2米ドルを十分下回り、巨大プロジェクトでは1米ドル近辺を目指すとされています。

2020年時点で、1kg当たりのグレー水素とブルー水素の水素製造コストがそれぞれ1~2.2米ドル、1.6~3米ドルであるため、中東でのプロジェクトが成功すれば、これらのコストと同等の水素が製造できます[*9]。

また、中東の多くの国では、国家目標や政策がトップダウンで決定される傾向があります。

さらに、石油・ガス売却から得られた資金を政府系ファンドで運用していることが多く、豊富な資金を活用することが可能です。そのため、国が決めた目標はあらゆる手段を使って達成を目指す可能性が高いと考えられます。

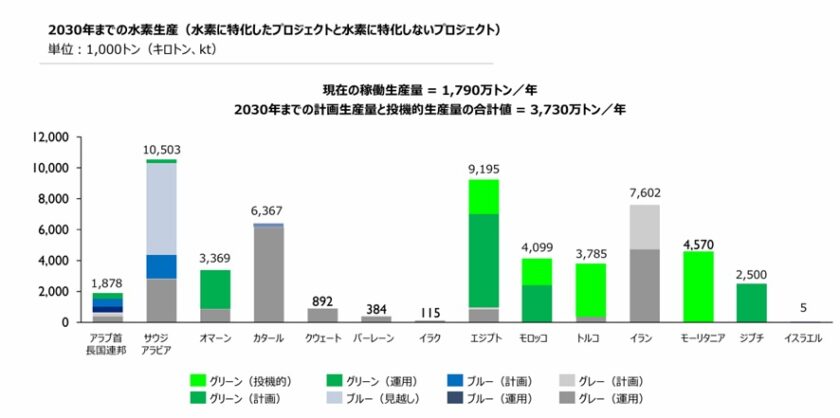

このような優位性により、2030年までに同地域全体で年間5,500万トンの水素生産が見込まれています。特に、エジプトやモーリタニア、モロッコ、トルコ、オマーン、ジプチなどではグリーン水素の生産が活発化すると見込まれています[*9], (図5)。

図5: 太陽光と風力を組み合わせた場合の水素生産コスト

出典: 独立行政法人 日本貿易振興機構「中東・北アフリカにおける水素プロジェクトの動向」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2023/57aea04512236c13/honbun_rev.pdf, p.10

エジプトにおけるグリーン水素動向

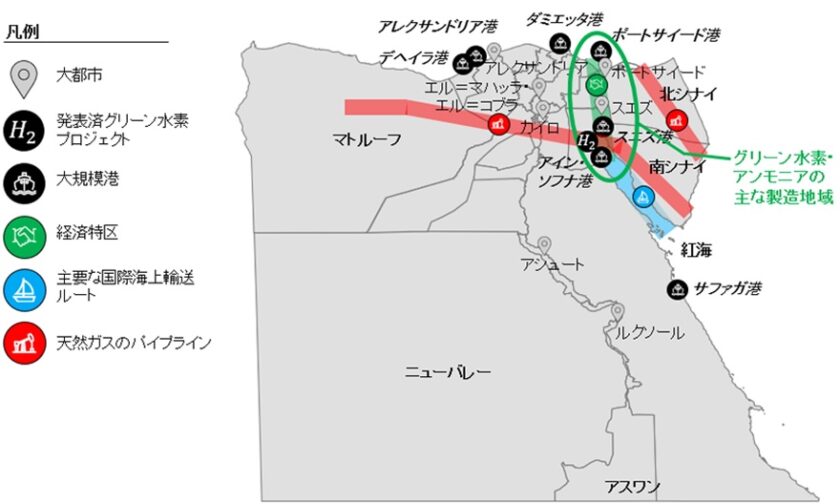

中東・北アフリカ地域では、様々なグリーン水素生産事業が始まっています。例えば、太陽光と風力のポテンシャルが高いエジプトでは、再生可能エネルギーの導入拡大とともに、グリーン水素生産が進められています[*11], (図6)。

図6: エジプトにおけるグリーン水素等の製造ポテンシャルが高い地域

出典: 独立行政法人 国際協力機構「アフリカ地域(広域) グリーン水素・アンモニアの開発と利活用・官民連携の可能性に関する情報収集・確認調査」

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12376190.pdf, p.31

2018年からアスワンで稼働開始した1,465MWのベンバン・ソーラーパークなど、2021年には計3,316MWとアフリカ大陸では南アフリカ共和国に次ぐ太陽光発電・風力発電容量を有しています。また、エジプト政府は、2035年に再生可能エネルギーで電力需要の42%を賄うことを目指しており、今後もさらなる拡大が見込まれています[*12]。

これらの再生可能エネルギーを活用し、同国は複数のグリーン水素生産事業を開始しています[*12], (表1)。

表1: エジプトにおけるグリーン水素事業

出典: 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構「『グリーン水素ハブ』を目指すエジプト・オマーン-背景・事業動向・開発ビジョン-」

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009226/1009583.html

特に、ノルウェーのScatec社などが参画する「エジプト・グリーン」事業は、アフリカ地域初となるグリーン水素事業の試運転を開始するなど、他国に先駆けた取り組みを進めています。

また、2024年1月には、エジプト政府はグリーン水素製造プロジェクトに対する優遇措置を定めた法律を公布しています。優遇措置の内容として、「グリーン水素奨励金」の支給や、事業実施のために必要な設備等の付加価値税の免除などを規定しており、さらなる導入拡大が期待されています[*13]。

サウジアラビアにおけるグリーン水素動向

世界第2位の産油国であるサウジアラビアでも、脱炭素化に向けてグリーン水素の導入を進めています。同国のムハンマド・ビン・サルマン皇太子は、2021年3月に「2030年までに電力の50%を再生可能エネルギーでまかなう」と目標を掲げました。[*14]。さらに、2030年までにブルー水素とグリーン水素の両方で年間290万トン、2035年までに年間400万トンの生産を目指しています。

同国北西部にあるネオムの「ヘリオス」プロジェクトは、中東・北アフリカ地域で最も進んだグリーン水素プロジェクトの1つとされています。同地域内の2,930MWの太陽光発電所や1,370MWの風力発電所からの電力を活用し、2026年から年間24万トンの水素生産を開始する予定です[*9, *14], (表2)。

表2: ネオムの「ヘリオス」プロジェクトの概要

出典: 独立行政法人 日本貿易振興機構「中東・北アフリカにおける水素プロジェクトの動向」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2023/57aea04512236c13/honbun_rev.pdf, p.34

オマーンにおけるグリーン水素動向

国家収入の約70%を石油・ガス収入が占めるオマーンでは、国内の主要な油ガス田の老朽化による生産減退が進んでいます。他の沿岸アラブ諸国の原油・天然ガスの可採年数が少なくとも50年以上あるのに対し、オマーンは2020年時点で原油が15年、天然ガスが18年程度と短く、早急な脱石油・天然ガスの取り組みが求められていました[*12]。

このような背景もあり、同国は2019年に、グリーン水素事業を優先事項として取り上げた「オマーン・ビジョン2040」を公表し、他国に先駆けて取り組みを進めています。

オマーンは、サウジアラビアのように大規模な資本があるわけではないため、自国で豊富な資金を投入できるという状況ではありません。そこで同国は、外国企業の投資誘致に向けた施策を積極的に展開しています[*15]。

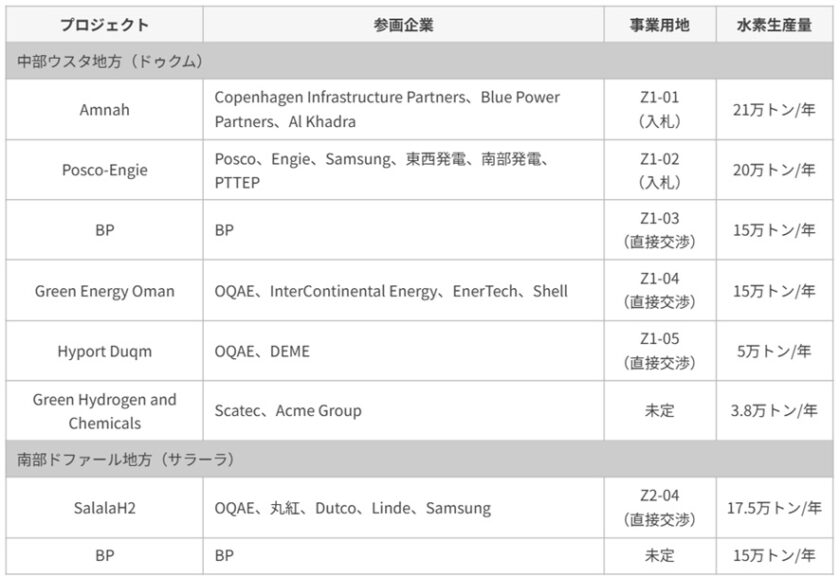

まず、同国のグリーン水素部門は、国家主導のプロジェクトを立ち上げるのではなく、公開入札ラウンドによって国内外の企業コンソーシアム(共同事業体)に事業適地を割り当てる手法を用いています[*15], (表3)。

表3: オマーンで計画されているグリーン水素プロジェクト

出典: 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構「オマーンにおけるグリーン水素事業の制度化-『オマーン・モデル』の形成?-」

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009992/1010059.html

事業用地を落札したコンソーシアムは、契約から7年の開発期間と40年間の操業期間に関する土地利用権を獲得し、事業を進めることとなります。プロジェクトにおける再生可能エネルギー及び水素の生産方法等はいずれも落札事業者に委ねられています。

オマーン政府は、入札ラウンドを設定するだけでなく、外国企業に対してインセンティブとなる事業環境の整備も進めています。例えば、政府は国内輸送・国外輸出に必要な中流インフラの整備を進めています。

また、国内外でのグリーン水素需要の確保に向けた利害関係者との協力も進めています。国内においては、鉄鋼業を中心としたグリーン水素需要創出に向けた動きがみられています。同国最大の鉄鋼メーカーであるジンダル・シャディードは、ソハール港とドゥクム港の経済特区内でそれぞれグリーン・スチール製造プロジェクトを計画し、グリーン水素の積極的な活用を検討しています。

同国独自のグリーン水素推進モデルは、資金力のない他の中東・北アフリカ諸国でも広がっており、同地域全体でのグリーン水素のさらなる拡大が期待されています。

まとめ

現在、グリーン水素の生産は中国、欧州、米国に集中しています。しかし、今回紹介してきたように、豊富な再生可能エネルギーを活かして中東・北アフリカ地域でもグリーン水素生産が加速しています。

今後は、こうした地域の取り組みにも、注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

資源エネルギー庁「『水素エネルギー』は何がどのようにすごいのか?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso.html

*2

山梨県「グリーン水素とは?将来性や山梨県における取り組みについて解説」

https://www.pref.yamanashi.jp/jyuutensesaku/hydrogen_and_fuel_cells/column/green_hydrogen.html

*3

資源エネルギー庁「水素を取り巻く国内外情勢と水素政策の現状について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/energy_structure/pdf/024_04_00.pdf, p.3, p.4, p.8

*4

一般財団法人 コージェネレーション・エネルギー高度利用センター「エネファームメーカー出荷台数」

https://www.ace.or.jp/web/works/works_0090.html

*5

一般社団法人 エネルギー情報センター「グリーン水素の今後の展望・活用例①」

https://pps-net.org/column/121402

*6

独立行政法人 日本貿易振興機構「クリーン水素プロジェクトは増加するも伸び悩む水素需要」

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/1002/cad387152ed56de1.html

*7

外務省「中東・北アフリカ地域」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/middle_e/index.html

*8

独立行政法人 日本貿易振興機構「中東の水素市場・産業の動向」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/suiso_nenryo/pdf/031_07_00.pdf, p.2, p.7, p.8, p.9

*9

独立行政法人 日本貿易振興機構「中東・北アフリカにおける水素プロジェクトの動向」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2023/57aea04512236c13/honbun_rev.pdf, p.10, p.12, p.13, p.15, p.25, p.33, p.34

*10

独立行政法人 日本貿易振興機構「IEA、2028年までの中東・北アフリカの再エネ導入容量を62GWと予測」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/01/65f0e70f0ead986e.html

*11

独立行政法人 国際協力機構「アフリカ地域(広域) グリーン水素・アンモニアの開発と利活用・官民連携の可能性に関する情報収集・確認調査」

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12376190.pdf, p.30, p.31

*12

独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構「『グリーン水素ハブ』を目指すエジプト・オマーン-背景・事業動向・開発ビジョン-」

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009226/1009583.html

*13

独立行政法人 日本貿易振興機構「グリーン水素製造に対する優遇措置を発表」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/02/8d9e160c321e1e03.html

*14

独立行政法人 日本貿易振興機構「循環型炭素経済を目指し、水素事業を推進(サウジアラビア)」

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2022/1003/51a0b76c21b8005a.html

*15

独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構「オマーンにおけるグリーン水素事業の制度化-『オマーン・モデル』の形成?-」

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009992/1010059.html