非常に高い断熱性を持つ物質である「エアロゲル」。現在、断熱材として工場の配管、自動車、航空・宇宙機器、住宅、衣料品など幅広い分野で活用されています[*1]。

また、近年は太陽熱利用システムなど再生可能エネルギー分野での活用も進んでいます。

エアロゲルとはどのような物質なのでしょうか。また、再生可能エネルギー分野でどのように活用されているのでしょうか。詳しくご説明します。

エアロゲルとは

エアロゲルの特徴

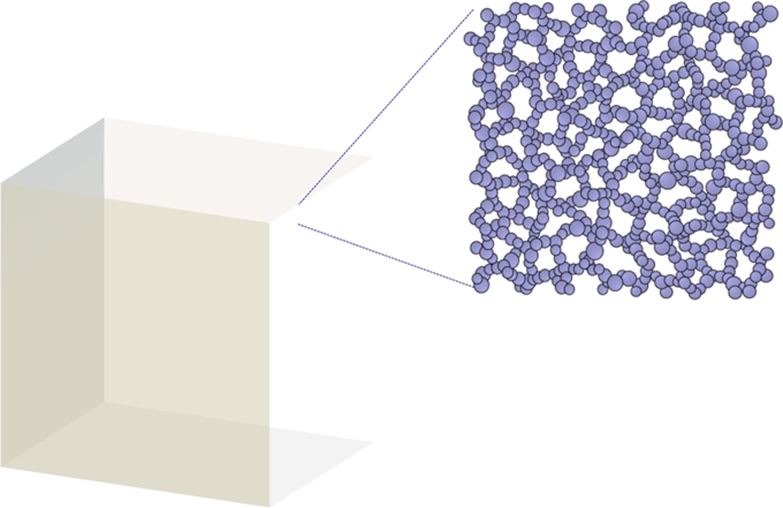

エアロゲルとは、多数の微細な孔を持ち、体積の大部分を空気が占める構造でできた物質です。体積の90%以上が空気であるため、高い断熱性を持つという特徴を持ちます[*1]。

国際的な学術コミュニティーでは、単一の定義はないとしつつも、「空隙の割合が高く、かつ、均質な多孔質構造を持つ多孔体」をエアロゲルということが多くなっています。

最近では、主として孔径が数十nmの微細な連通孔(孔と孔がつながっている状態)を持ち、空隙率が50~90 %以上の多孔体をエアロゲルと呼ぶことも増えてきています[*1], (図1)。

図1: 典型的なエアロゲルの構造

出典: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所「エアロゲルとは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20250219.html

エアロゲルの原料は様々ですが、代表的なものはガラスの主成分であることなどで知られるシリカです。エアロゲルは、孔が小さく、均質であるほど透明度が増しますが、シリカエアロゲルは他原料と比べて均質であるため、透明度が高く、光は通しますが熱は通さない部材を作ることが可能です[*1, *2]。

エアロゲルのメリット・デメリット

エアロゲルには、高い断熱性や体積に対する表面積の広さといった特徴があります。その特徴を活かし、高温になる工場の配管部分や自動車、航空、住宅、衣料品など様々な製品に使われています[*1]。

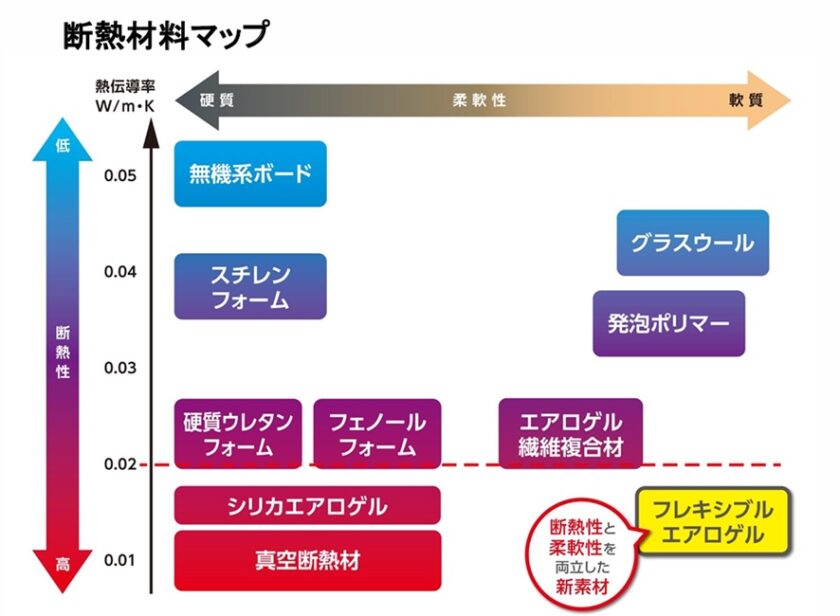

エアロゲル以外にも、スチレンフォームやグラスウールなど様々な断熱材料が存在します。それらと比較するとエアロゲルは断熱性が高く、また、その原料によっては柔軟性もあります[*3], (図2)。

図2: 断熱材料マップ

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「柔軟な高性能断熱材フレキシブルエアロゲルの実用化プロセス開発」

https://www.nedo.go.jp/content/100943162.pdf, p.1

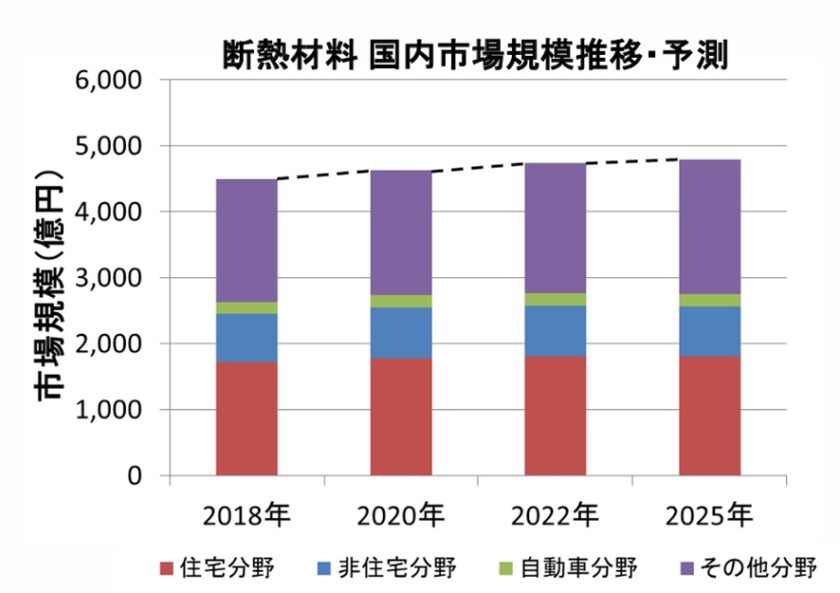

近年、温室効果ガスの排出量低減への取り組みが加速するなか、電力使用量の削減に貢献できる断熱材の需要が拡大しており、エアロゲルへの期待も高まっています[*3], (図3)。

図3: 超臨界乾燥法とは

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「柔軟な高性能断熱材フレキシブルエアロゲルの実用化プロセス開発」

https://www.nedo.go.jp/content/100943162.pdf, p.1

特に、コンパクトかつ軽くて薄い断熱材として利用できるため、燃費に配慮する必要のあるモビリティ分野での活用が進んでいます[*1]。

一方で、シリカエアロゲルには、もろい、曲げに弱いといった課題もあります。そこで、発泡ポリマーやセメントに混ぜて複合材にし、シートやパネル状にするなどの対処をして、様々な機器・設備に利用することも増えています。

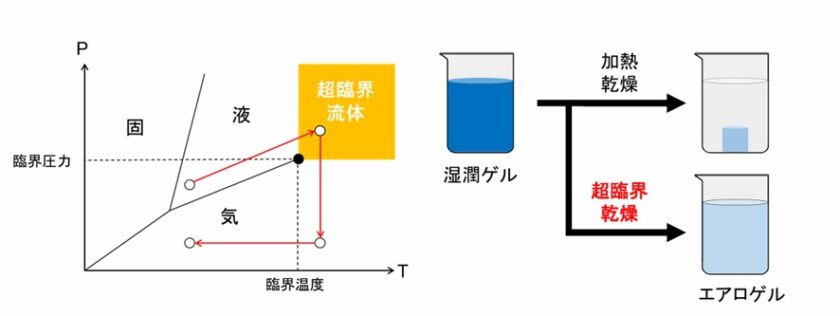

エアロゲルの製造方法

エアロゲルの主な製造方法は、「超臨界乾燥法」と呼ばれる手法です。これは、超臨界流体(気体と液体の両方の性質を合わせ持つ状態で、気体と液体が接する境界が存在しない流体)を用いて物質中の液体を気体に置換(乾燥)する手法で、孔がつぶれる主な原因である界面張力が働かないように気体にすることでエアロゲルが作り出されます[*1, *3], (図4)。

図4: 断熱材料の国内市場規模推移

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「柔軟な高性能断熱材フレキシブルエアロゲルの実用化プロセス開発」

https://www.nedo.go.jp/content/100943162.pdf, p.5

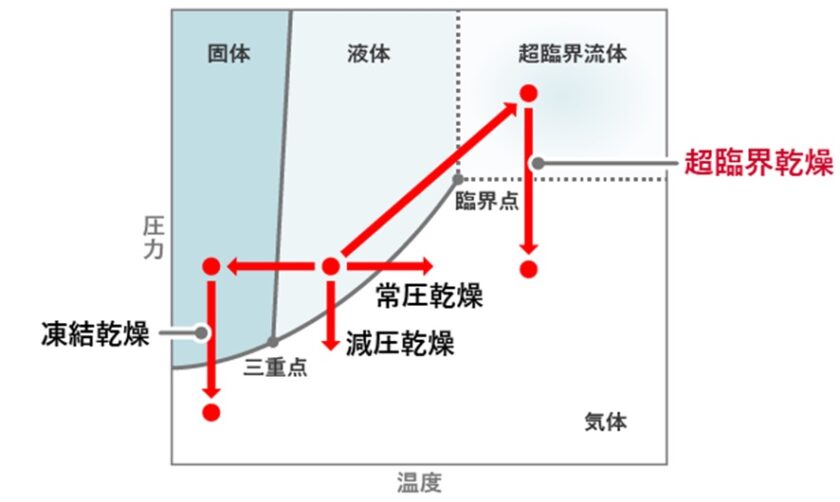

このほかにも、三重点(気体、液体、固体が共存する熱力学的な平衡点)を避けて固体を昇華させる「凍結乾燥法」や、「常圧乾燥法」など様々な方法があります。しかし、「凍結乾燥法」は孔がかなり大きくなる場合もあり、この方法で作られた物質には、エアロゲルと呼べないものも含まれます[*1], (図5)。

図5: エアロゲルの製造方法

出典: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所「エアロゲルとは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20250219.html0

脱炭素化に向けて活用が進むエアロゲル

エアロゲル導入による環境負荷の低減

エアロゲルは、その高い断熱性という特徴から、その導入によって従来よりも電力使用量削減につながるなど、脱炭素への貢献が期待されています[*3]

例えば、建物において、窓やガラス戸などの採光部は熱の出入りが大きく、冷暖房の効率を著しく低下させてしまうという課題があります。この課題を克服するため、従来は複層ガラスや真空断熱窓などが利用されていましたが、重い・厚い・曲げられないなどの制約から、その導入は新築住宅の一部に限定されていました[*4]。

そこで、産業技術総合研究所は、エビやカニの甲殻から得られるキトサンを素材としたエアロゲルの研究・開発を行っています。キトサンエアロゲルは、断熱性に加え、柔軟性や割れにくさを兼ね備えた材料であり、建物など様々な場面での省エネルギー化に貢献することが可能です。

また、EV(電気自動車)など自動車産業での活用も広がっています。走行時のCO2排出が少ないなど環境へのメリットがあるEVですが、従来のEVは、エンジン車と比べて走行距離が短いという課題があります[*5]。

走行距離を延ばす方法の一つとして、自動車の駆動以外に消費される電力を抑えることが挙げられます。一方で、EVには、熱源となるエンジンがないため、冬場の社内暖房に多くの電気を費やしてしまうという課題があります。

そこで、住友理工株式会社は、シリカエアロゲルを塗料化した「ファインシュライト」と呼ばれる製品を開発しました[*5], (図6)。

図6: 薄膜高断熱材「ファインシュライト」

出典: 住友グループ広報委員会「住友理工×脱炭素、モビリティの電動化」

https://www.sumitomo.gr.jp/act/social-issue/riko/

同製品をEVなどの電動化車両の部品に貼り付けることで、車内外の熱の出入りを効果的に遮断することができます。それにより、走行距離の延長を実現し、EV等のさらなる普及につながることで、脱炭素に貢献できるとされています。

また、同製品は工場の設備に貼り付けることができます。通常、脱炭素の実現に向けて工場設備を更新するには多大なコストと手間がかかりますが、同製品は既存の設備に貼り付けるだけで排熱の抑制が可能です。実証事業では、同製品を貼付しただけで炉のエネルギーが3.5%削減できるなど、少ない手間やコストでも省エネ効果があることが確認されています[*5], (図7)。

図7: 「ファインシュライト」貼付の効果

出典: 住友グループ広報委員会「住友理工×脱炭素、モビリティの電動化」

https://www.sumitomo.gr.jp/act/social-issue/riko/

再生可能エネルギー分野におけるエアロゲル

既に様々な分野で導入されているエアロゲルですが、再生可能エネルギー分野での導入も活発化しています。

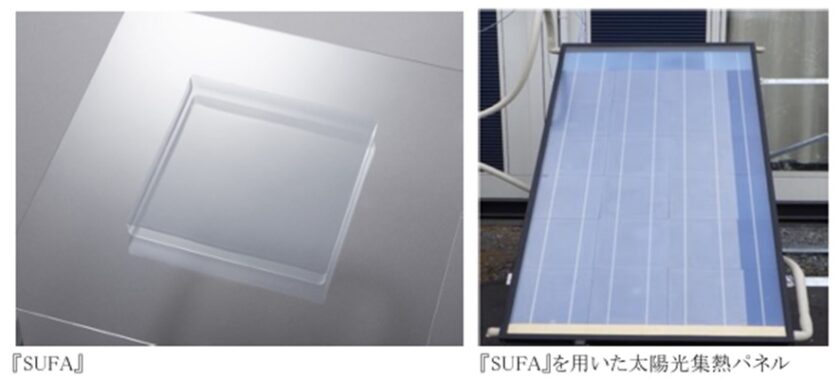

例えば、ティエムファクトリ株式会社と京都大学が開発したケイ素と酸素を主とした骨格構造を持つエアロゲル「SUFA」は、その高い断熱性能や超軽量で高透明度といった特徴から、太陽熱利用システムへの導入拡大が期待されています[*6, *7], (図8)。

図8: エアロゲル「SUFA」を用いた太陽光集熱パネル

出典: 三洋化成工業株式会社「ティエムファクトリ社と太陽光集熱パネル用『SUFA』の独占的ライセンス契約を締結」https://www.sanyo-chemical.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/k20220606.pdf, p.1

太陽熱利用システムは、再生可能エネルギーの一つで、太陽の熱を使って温水や温風を作り、給湯や冷暖房に利用するシステムです。同システムでは、太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変え、水などの熱媒体に伝える集熱器の存在がカギとなります。集熱器には様々な種類がありますが、例えば「平板型集熱器」では、熱が逃げないように断熱材が使用されています[*8]。

高い断熱性能を持つエアロゲルは、集熱器への使用に適しています。しかし、従来のエアロゲルは、先述したように、超臨界乾燥という工程が必要であり、装置の導入・維持に多大なコストがかかるという課題があり、広く普及するには至りませんでした[*6]。

一方で、SUFAは構造の骨格柔軟性を向上させることで、常温常圧で製造できる技術を確立しているため、コストを従来の60分の1に抑制できるようになっています。

現状では技術面の課題もあり普及には至っていませんが、ティエムファクトリ株式会社は2030年までに事業化することを目指し、研究開発を進めています[*9]。

まとめ

コストなどの課題もあり、導入拡大に向けて課題も山積するエアロゲルですが、普及が進むことで省エネ等が進み、脱炭素化に貢献できることが期待されています。

太陽熱利用システムなど再生可能エネルギー分野での活用も始まりつつあるエアロゲルの今後の動向が注目されています。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

国立研究開発法人 産業技術総合研究所「エアロゲルとは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20250219.html

*2

田端 誠「エアロゲルの開発と応用」

https://www.jahep.org/hepnews/2019/19-4-3-aerogel.pdf, p.124

*3

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「柔軟な高性能断熱材フレキシブルエアロゲルの実用化プロセス開発」

https://www.nedo.go.jp/content/100943162.pdf, p.1, p.5

*4

国立研究開発法人 産業技術総合研究所「水をはじき、光を通し、つぶしても割れない断熱材を開発」

https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2017/nr20170904/nr20170904.html

*5

住友グループ広報委員会「住友理工×脱炭素、モビリティの電動化」

https://www.sumitomo.gr.jp/act/social-issue/riko/

*6

地方独立行政法人 東京都立産業技術センター「エアロゲル」

https://www.iri-tokyo.jp/uploaded/attachment/6534.pdf

*7

三洋化成工業株式会社「ティエムファクトリ社と太陽光集熱パネル用『SUFA』の独占的ライセンス契約を締結」

https://www.sanyo-chemical.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/k20220606.pdf, p.1

*8

資源エネルギー庁「太陽熱利用システム」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/attaka_eco/system/index.html

*9

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会「世界初の“超軽量・透明”な断熱材、事業化でカーボンニュートラル社会への貢献を目指す」

https://www.joic.jp/cases/interview/article06.html