急速に普及する生成AIによって、世界的に電力需要が急増することが予測されています。

増加する電力需要に供給力が追いつかなければ、電力不足を引き起こす可能性があります。電力消費が増加すれば、温室効果ガス排出も増加するため、脱炭素電源の割合を増やすなどの気候変動対策がより一層必要となります。

日本では、電力不足に陥らないために、将来を見据えてあらかじめ供給力を確保しておく制度が整備されています。電力の安定供給と再生可能エネルギーの主力電源化の両立を目指す、長期脱炭素電源オークションという取り組みもスタートしています。

この記事では、生成AIの普及による電力不足に対する具体的な対策について解説します。

今後は国内外で電力需要が増加する?

生成AIの普及によって世界的に電力は増加傾向

近年、大量のデータを分析して特徴を抽出するディープラーニングの技術進化によって、生成AIの性能が急速に向上しています。生成AIは、文章だけでなく画像や動画、音声などの新たなコンテンツを生み出すことも可能で、ユーザーも爆発的に増加しています。例えば、生成AIとして大きな注目を集めているChatGPTは、リリース後わずか5日でユーザー数が100万人、公開から2か月後には1億人を突破しています[*1]。

膨大なデータ処理が必要な生成AIが社会に浸透していくことで、世界的に電力消費量が増大していくことが予測されています。

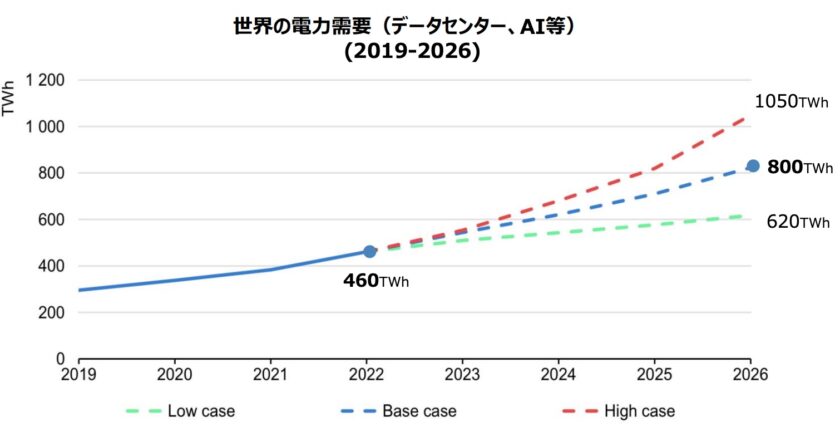

IEA(国際エネルギー機関)の試算によると、2022年には460TWhだった世界の電力需要は、データセンターやAIなどの影響により、2026年にはベースケース(基本的、標準的なケース)で800TWhまで増加する見通しです[*2], (図1)。

図1: 世界の電力需要(データセンター、AI等)

出典: 経済産業省 「電力需要について」(2024)

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/056/056_005.pdf, p.19

この試算では、最も電力需要が増加した場合、2022年時点の2倍以上となる1050TWhまで需要が膨らむとされています。

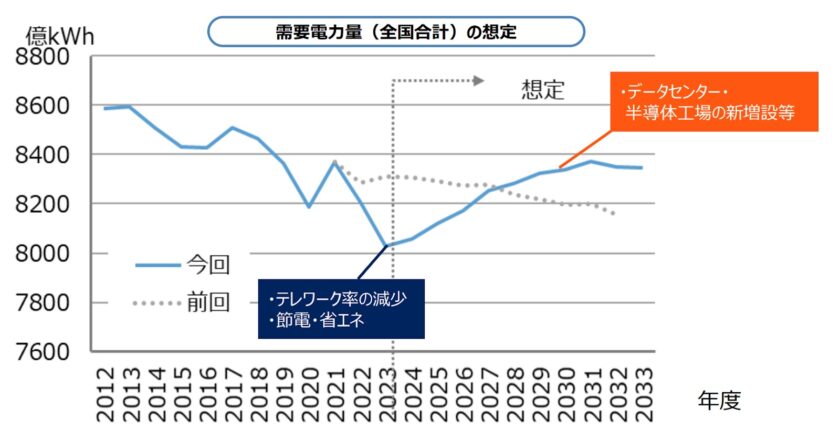

次の図2は、2024年1月に電力広域的運営推進機関が公表した、今後10年の日本の電力需要の想定です[*3]。

図2: 需要電力量(全国合計)の想定

出典: 経済産業省 「エネルギーを巡る状況について」(2024)

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/055/055_004.pdf, p.53

日本の電力需要は、人口減少や省エネなどによって家庭部門については減少するものの、データセンターと半導体工場の増設などによって産業部門における電力需要が大幅に増加するため、全体としては増加傾向にあると試算されています。

2025年2月に閣議決定された第七次エネルギー基本計画でも、2007年以降減少傾向にあった電力需要が、今後DXやGXの進展によって増加に転じると予測されています。さらに、将来の成長産業の一つである生成AIの普及に不可欠なデータセンター増設を支えるため、低価格で安定した品質の脱炭素エネルギーの供給が必要であることも記されています[*4]。

電力需要の増加に対応できなかったらどうなる?

今後、生成AIの普及により電力需要が増加することで、電力の供給力不足が懸念されます。

電力需要に対して供給力が不足することは、過去にも見られます。去にも冷暖房の使用で電力需要が増加する夏や冬、地震などの災害発生時などに、供給力が足りなくなるリスクが高まり、節電要請が実施されたケースもあります。季節外れの厳しい暑さとなった2022年6月にも、東京電力管内で電力需給が厳しくなり、節電を呼びかける電力需給ひっ迫注意報が発令されています[*5]。

2021年2月には、米国テキサス州で氷点下を記録した猛烈な寒波の影響で、大規模な停電が発生しています。凍結などが原因で複数の発電所が停止したうえに、寒さで暖房需要が増加したことから、供給力が不足し、停電は380万件以上に拡大しました[*6]。

このように、電力の需要と供給のバランスが崩れると電気の使用が制限されるだけでなく、大規模な停電が発生する可能性があります。

電力の安定供給と脱炭素を目指す「容量市場」

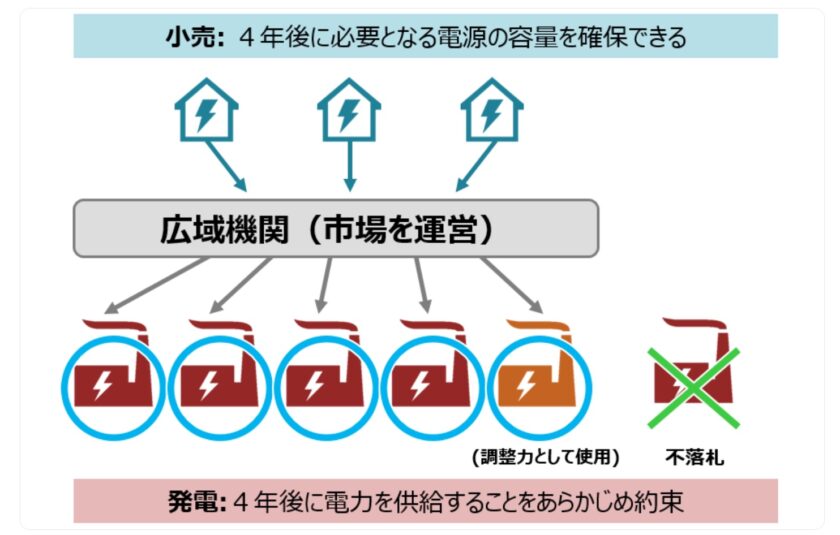

将来にわたって安定的に供給力を確保していくための取り組みの一つが、「4年後の電力の供給力」を取引する容量市場です。

容量市場は、再生可能エネルギーの普及拡大と2016年から始まった電力の小売自由化によって変化が進む電力市場において、電力の安定供給を実現するために導入されました。容量市場の「容量」とは「必要な時に発電することができる能力(kW)」を意味しており、発電事業者の持っている「容量」に対して、市場メカニズムで決まった対価を小売電気事業者が支払います。

容量市場では、4年後の電力需要想定に自然災害のリスクを加味した「調達すべき電力」の目標容量に対して、オークション形式で供給力を募集します[*7], (図3)。

図3: 容量市場の仕組み

出典: 経済産業省「くわしく知りたい!4年後の未来の電力を取引する『容量市場』」(2021)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/youryou.html

容量市場は、電力の安定供給を確立し、調整力を確保することで再生可能エネルギーの主力電源化を後押しする仕組みです。

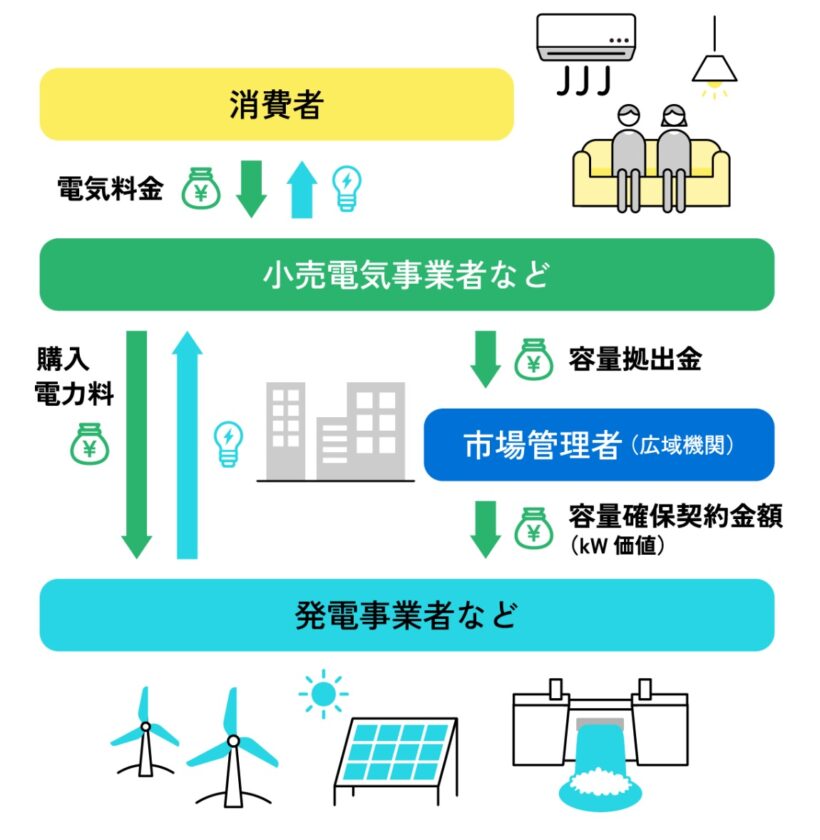

さらに、容量市場の一つとして、脱炭素電源への新規投資を促すための長期脱炭素電源オークションという制度もあります。この制度は、2050年カーボンニュートラルを実現するために、化石燃料から脱却し、水素やアンモニア、再生可能エネルギーなどの脱炭素電源に切り替えていくことを目指すものです。

長期脱炭素電源オークションでは、これから脱炭素電源を新設する発電事業者に対して、小売電気事業者がオークションで合意した金額を支払います。電源を新設するための費用は、小売電気事業者が市場管理者に支払う容量拠出金で賄われます[*8], (図4)。

図4: 長期脱炭素電源オークションとは

出典: 容量市場解説スペシャルサイト「長期脱炭素電源オークションを知ろう!」(2025)

https://www.occto.or.jp/capacity-market/decarbonation_know

このオークションは定期的に開催されるため、脱炭素電源の新設が継続的に進むと見込まれます。長期脱炭素電源オークションは、再生可能エネルギーの普及拡大を後押しし、将来的な電力需要の増加にも対応するための取り組みです。

官民で進める「ワット・ビット連携」とは

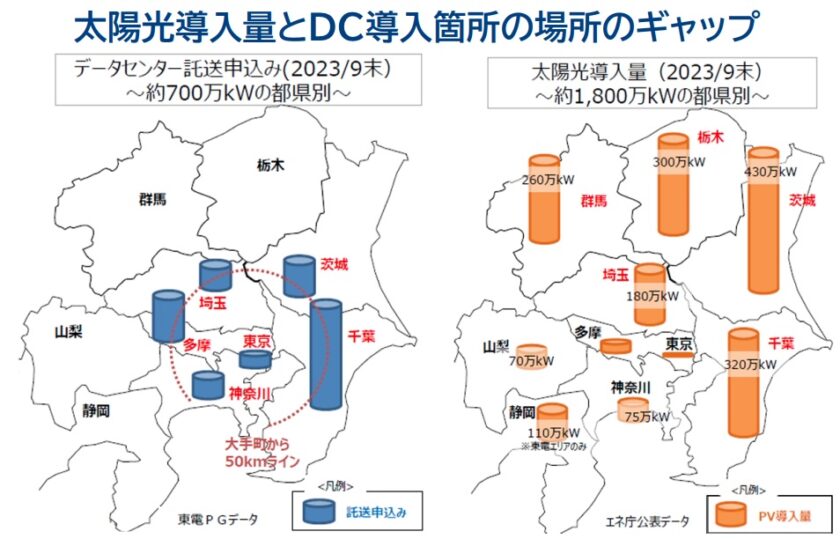

生成AIの普及に伴う電力消費の急増に対応するため、効率的にデータセンターと電源を整備していく、ワットビット連携が検討されています。ワット・ビット連携とは、「GX2040ビジョン」の検討過程で提起された概念で、ワット(電力)とビット(情報通信)の連携によるインフラ最適化を意味しています[*9]。

電力インフラと情報通信インフラを最適化するには、データセンターの建設を分散化させ、現状生じている、再生可能エネルギーの適地とデータセンターの立地のギャップを解消することが必要であると考えられています。関東エリアに注目してみても、太陽光発電の都道府県別導入量と現在稼働しているデータセンターの立地にはギャップが存在しています[*9], (図5)。

図5: 太陽光導入量とDC導入箇所の場所のギャップ

出典: 総務省「生成AIの電力消費拡大にどう対応すべきか – ワット・ビット連携の実現に向けて -」(2025)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000994617.pdf, p.25

データの最大需要地である東京の近くにデータセンターを建設することで、通信の遅延時間を最小化できるうえに、メンテナンスやシステム障害発生時に保守要員が容易にアクセスすることができます。このように利用者側、事業者側のどちらにもメリットがあるため、現状ではデータセンターは首都圏に集中しています[*10]。

しかし、脱炭素電源とデータセンターの間に距離があると、送電網の整備にコストや長いリードタイムが必要になります。送電線と比較すると、情報を伝送する光ファイバーケーブルの方が安価であるため、データセンターを首都圏に集中させるよりも、脱炭素電源のそばにデータセンターを建設する方が、経済的合理性があると考えられます。さらに、送電線よりも光ファイバーケーブルの方が設置に時間がかからないことから、データセンター事業を早期に始められるというメリットもあります[*11]。

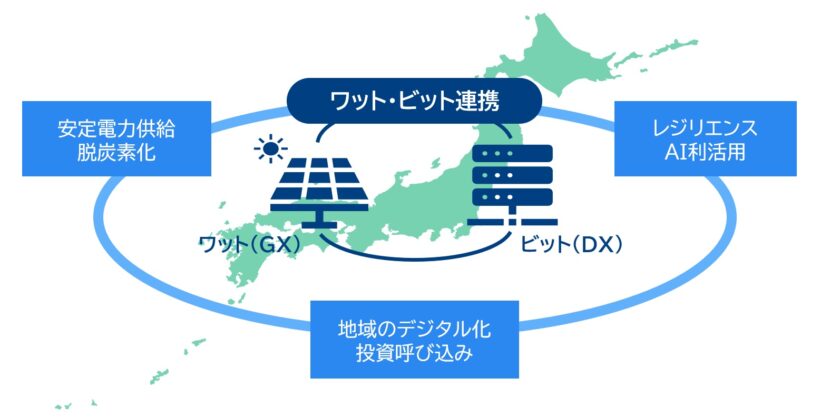

ワット・ビット連携には、電力の安定供給や脱炭素化、レジリエンス強化などのさまざまな社会的価値がありますが、データセンターの建設を誘致し、再生可能エネルギーを有効活用することによって、地域の経済成長も実現します[*12], (図6)。

図6: ワット・ビット連携で実現される社会価値

出典: MRI「ワット・ビット連携とは何か?」(2025)

https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/20250313.html

今後デジタル化が進展することで、データは現状のようなインターネットをベースとした広域流通ではなく、自動運転車や医療・防災などの地域サービス、農地や工場でのAI利用など、地域で消費されるものへ変化していくことが予測されています。

ワット・ビット連携は、エネルギーとデータの地産地消を両立させ、地域の再生可能エネルギーを有効活用することで、地域に利益が還元される仕組みを形成します。

人口減少が進んでいる地域でデジタル化が推進されることで、医療・介護・交通などの生活を支えるサービスが維持されることが期待されます。

まとめ

生成AIの普及によって、今後は世界的に電力需要が増加していく見込みです。人口減少や節電などにより電力需要が減少傾向にあった日本も、例外ではありません。

電力需要に対して供給力を安定的に確保しつつ、脱炭素を進めていくために、容量市場や長期脱炭素電源オークションなどの制度も開始されています。

さらに、電力系統と通信基盤を一体的に整備する「ワット・ビット連携」構想も官民一体となって検討され始めています。「ワット・ビット連携」は、今後増大する電力需要に必要となる脱炭素電源の活用を効率化させるうえに、地域振興にもつながる取り組みです。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

総務省 令和6年度版 情報通信白書 「特集② 進化するデジタルテクノロジーとの共生」(2024)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd131210.html

*2

経済産業省 「電力需要について」(2024)

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/056/056_005.pdf, p.19

*3

経済産業省 「エネルギーを巡る状況について」(2024)

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/055/055_004.pdf, p.53

*4

経済産業省「エネルギー基本計画」(2025) https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001-1.pdf, p.4

*5

経済産業省 「6月27日は東京電力管内で電力需給が厳しくなる見込みのため節電のご協力をお願いします【電力需給ひっ迫注意報(第2報)】」(2022)

https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220627004/20220627004.html

*6

JETRO 「米テキサス州、寒波で大規模な停電」(2021)

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/f52aef208cb15012.html

*7

経済産業省「くわしく知りたい!4年後の未来の電力を取引する『容量市場』」(2021)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/youryou.html

*8

容量市場解説スペシャルサイト「長期脱炭素電源オークションを知ろう!」(2025)

https://www.occto.or.jp/capacity-market/decarbonation_know

*9

総務省「生成AIの電力消費拡大にどう対応すべきか – ワット・ビット連携の実現に向けて -」(2025)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000994617.pdf, p.24, p.25

*10

令和5年版情報通信白書「第1部 特集 新時代に求められる強靱・健全なデータ流通社会の実現に向けて」(2023)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd132130.html

*11

電気新聞「『ワット・ビット連携』、コスト強みに構想検討へ」(2024)

https://www.denkishimbun.com/sp/376618

*12

MRI「ワット・ビット連携とは何か?」(2025)

https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/20250313.html