FIT制度(固定価格買取制度)の課題に対処するために2022年4月からスタートした「FIP制度」[*1]。FIT制度の課題を克服しつつある一方で、再生可能エネルギーのさらなる導入拡大に向けて、新たな課題も顕在化しています。

これらの課題に対処するため、現在、国は制度の見直しを図ったり、新たな施策を検討したりするなど、様々な取り組みを進めています。

そこで本記事では、FIP制度導入後の状況や、その後に顕在化してきた課題に対する取り組みなどについて、詳しくご説明します。

FIP制度とは

FIP制度の概要

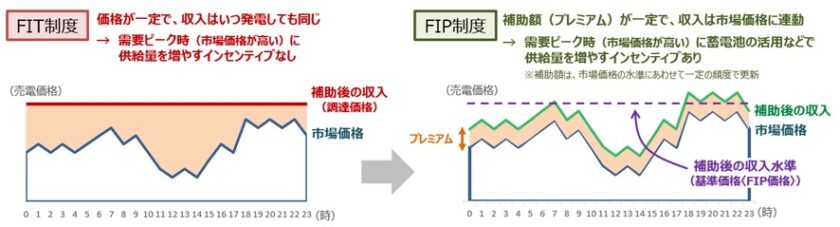

「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」の略であるFIP制度とは、再生可能エネルギーの発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せする制度のことです[*1], (図1)。

図1: FIP制度の仕組み

出典: 資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに! 『FIP制度』が2022年4月スタート」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/fip.html

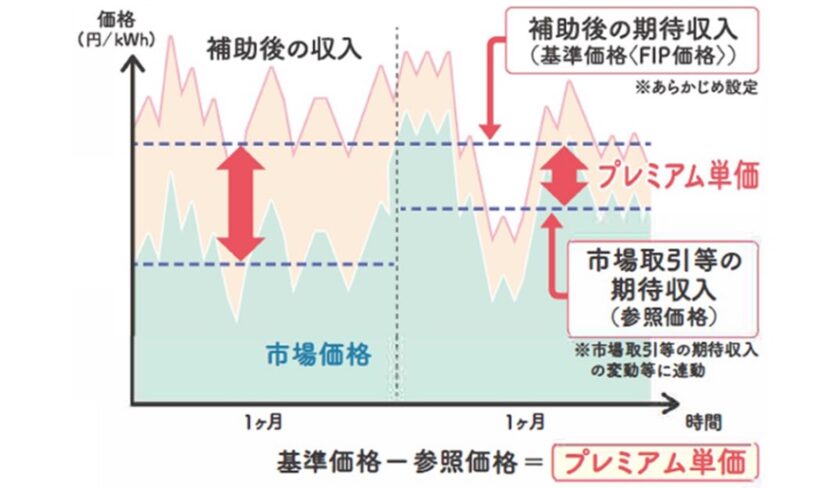

FIT制度では、電力会社が再生可能エネルギー由来の電気を買い取る際、1kWh当たりの単価(調達価格)が定められています。FIP制度でも同様に、「基準価格(FIP価格)」というものが定められていますが、FIT制度のようにあらかじめ決められた固定価格ではありません。基準価格は、再生可能エネルギー由来の電気が効率的に供給される場合に必要な費用の見込み額をベースに、様々な事情を考慮して設定されます。

併せて、FIP制度では、市場取引などによって発電事業者が期待できる収入分である「参照価格」も定められています。電気を売った価格に、基準価格と参照価格の差額である「プレミアム」が上乗せされた合計金額を、再生可能エネルギー発電事業者が受け取る仕組みです[*1], (図2)。

図2: FIP制度の仕組み

出典: 資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに! 『FIP制度』が2022年4月スタート」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/fip.html

FIP制度導入の経緯

FIP制度は、FIT制度の課題を克服するために開始した制度です[*1]。

FIT制度とは、再生可能エネルギー由来の電気をあらかじめ決められた価格で買い取るよう、電力会社に義務付けた制度のことです。同制度では、固定価格で買い取るために必要な費用を、「賦課金」という形で電気料金に上乗せする形で需要家から負担してもらっていました。しかし、2021年度にはその総額が2.7兆円となり、需要家への負担が増大するなど課題が顕在化しました。

また、FIT制度では、発電事業者はいつ発電しても同じ金額で買い取ってもらえるため、電気の需給バランスを気にする必要はありません。しかし、今後再生可能エネルギーを主力電源としていくためには、火力発電などと同様に、電力市場の状況を踏まえて発電を行う自立した電源にしていく必要があります。

以上のような経緯もあり、再生可能エネルギーを電力市場へ統合するにあたっての段階的な措置として、電力市場の価格と連動した発電を促すFIP制度が始まりました。

FIP制度導入後の状況

FIP制度における認定状況

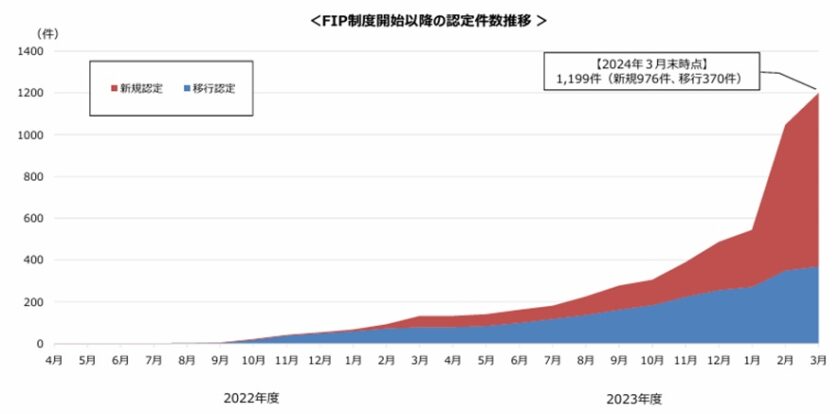

FIP制度の認定件数は、2023年度上半期から大きく増加し、2024年3月末時点で1,199件となっています。このうち、新規認定件数が829件、FIT制度からの移行認定件数は370件となっており、2023年10月時点と比較して件数は4.4倍に増加しました[*2], (図3)。

図3: FIP制度開始以降の認定件数推移

出典: 資源エネルギー庁「FIP制度に関する政策措置について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/069_01_00.pdf, p.47

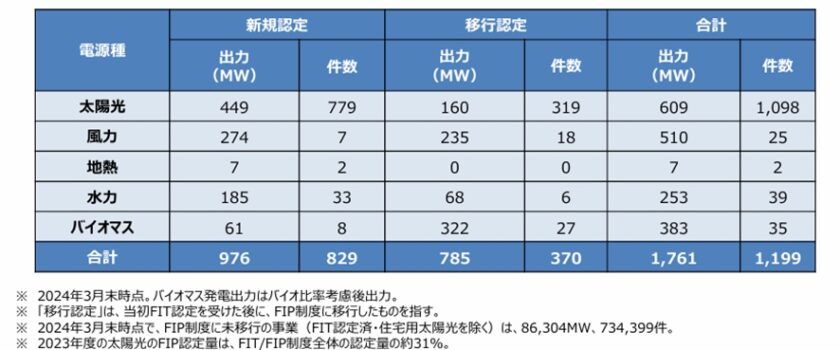

電源ごとの認定出力・件数を見ると、太陽光発電が最も多く、新規認定では水力発電、移行認定ではバイオマス発電の認定件数が多い傾向にあります[*2], (表1)。

表1: 電源ごとの認定件数

出典: 資源エネルギー庁「FIP制度に関する政策措置について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/069_01_00.pdf, p.46

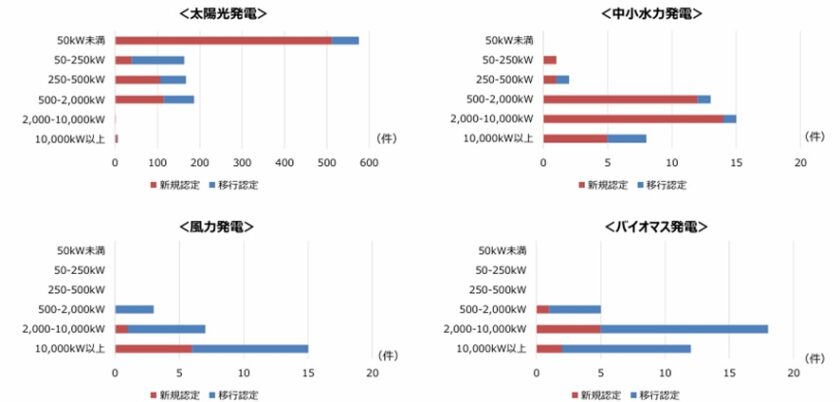

FIP制度を活用している事業規模について見ると、太陽光発電では、特に、50kW未満の低圧太陽光において、その活用が進んでいることが分かります。一方で、中小水力発電や風力発電、バイオマス発電などその他の電源においては、比較的大規模な案件においてFIP制度の活用が進んでいます[*2], (図4)。

図4: 電源ごとの規模別認定件数

出典: 資源エネルギー庁「FIP制度に関する政策措置について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/069_01_00.pdf, p.48

2023年度下半期に認定件数が急増した要因

先述したように、FIP制度開始直後の認定件数はそれほど多くありませんでしたが、2023年度上半期から認定件数が急増しました。これは、2023年12月に開催された有識者会議(再エネ大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会)でバランシングコストの見直し案について議論され、2024年4月から新制度が開始されたことが、事業者のFIP活用検討を後押しする要因となりました[*3]。

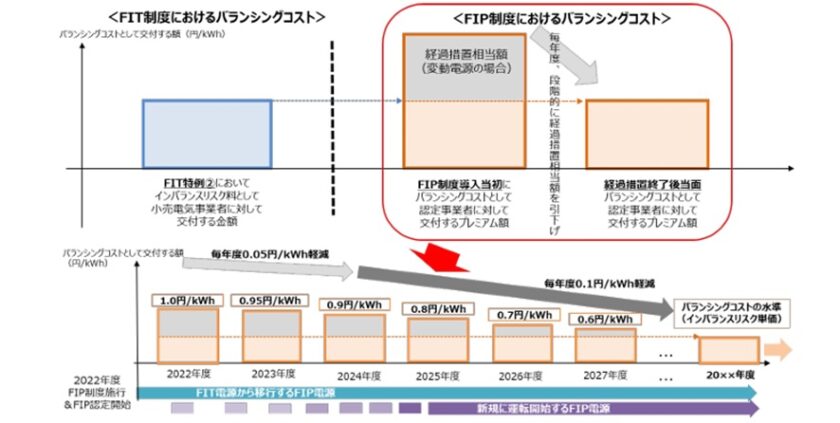

バランシングコストとは、太陽光発電や風力発電などの自然変動電源のFIP認定事業者に対して、プレミアムに上乗せして交付されるものです。これは、FIP制度開始初期の段階においては、発電計画の策定などに技術やノウハウの蓄積が必要となる点を踏まえた措置として設けられています[*3, *4], (図5)。

図5: FIP制度導入直後のバランシングコスト

出典: 資源エネルギー庁「FIP制度の詳細設計とアグリゲーションビジネスの更なる活性化(補足説明事項)」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/024_05_00.pdf, p.3

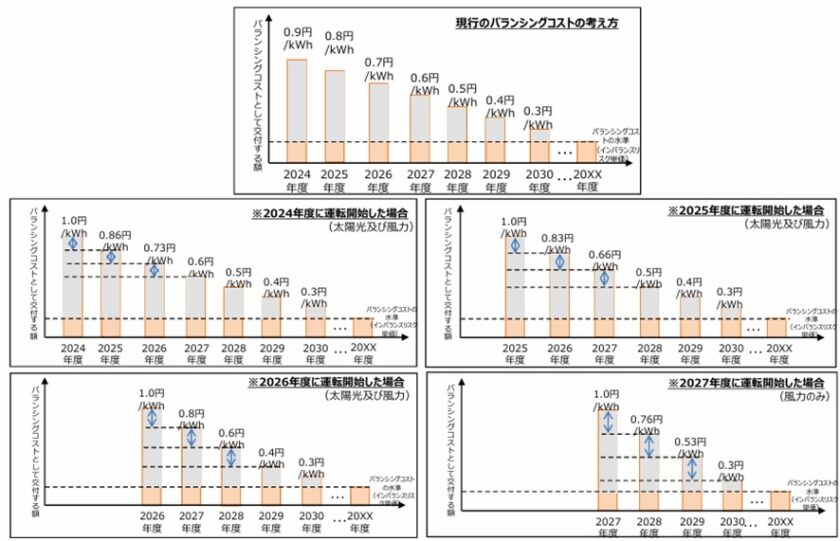

自然変動電源は、バランシングコストの目安と経過措置相当額の合計額として2022年度は1kWh当たり1.0円とし、制度施行から3年間は0.05円ずつ、4年目以降は0.1円ずつ低減させることを目指すとされていました[*4]。

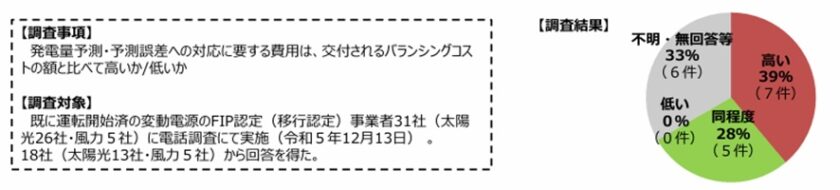

しかし、このバランシングコストの金額では、発電量予測・予測誤差への対応に要する費用をカバーしきれないと回答するFIP認定事業者も一定数いたため、FIP制度の普及に向けてはこの課題に対応する必要がありました[*5], (図6)。

図6: バランシングコストに関する調査結果

出典: 資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの長期安定的な大量導入と事業継続に向けて」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/058_01_00.pdf, p.26

そこで、この課題に対処するため、有識者会議では、運転開始初年度のバランシングコストを1kWh当たり1.0円とし、2・3年目は段階的に低減させ、4年目以降は現行制度で定められた額とする提案が出されました。そのうえで、太陽光発電については2024~2026年度、風力発電については2024~2027年度までの間にFIP制度として運転を開始した事業に対して適用される案が提示されました[*5], (図7)。

図7: FIP制度の新たなバランシングコスト案

出典: 資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの長期安定的な大量導入と事業継続に向けて」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/058_01_00.pdf, p.28

このようなバランシングコストの見直しが議論され、実際に2024年4月から新制度として始まったことにより、2023年度下半期以降、申請が増加しました[*2]。

FIP制度に関する近年の動向

バランシングコストの増額

バランシングコストの見直しもあり、2024年6月末時点のFIP認定件数は、新規認定・移行認定を合わせて、1,359件となるなど一定の活用が進んでいます。しかし、再生可能エネルギー電源の早期の自立化を実現するためには、FIP制度のさらなる活用促進が不可欠です[*6]。

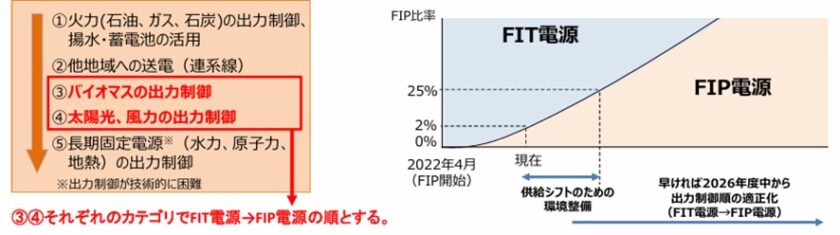

そこで、2024年8月7日に開催された有識者会議では、FIT電源とFIP電源の需給バランスへの貢献性を踏まえ、出力制御(電力供給が需要を上回る際に、電力会社が発電設備の出力を一時的に停止・削減して供給量を調整する措置)の順番をFIT制度、FIP制度の順とする措置を講じることとしました。これにより、これまでよりFIP制度で認定された電源の発電量が増加し、発電計画も立てやすくなりつつあります[*6], (図8)。

図8: 優先給電ルールにおける出力制御順の見直し

出典: 資源エネルギー庁「残る論点について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/101_02_00.pdf, p.8

また、FIT電源から優先的に出力制御することで、FIT電源の買い取り量が減少し、国民負担が抑制されることが期待されています。試算では、約19億円の国民負担額の抑制につながるとされています。

そこで、有識者会議では、FIP制度のさらなる普及に向けて、出力制御によって結果的に生じる国民負担の減少分を還元し、その分の金額(1kWh当たり1円程度)をバランシングコストに追加する案を発表しました[*6], (表2)。

表2: 2025年度以降のバランシングコスト

出典: 資源エネルギー庁「残る論点について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/101_02_00.pdf, p.16

同措置は、太陽光発電と風力発電を対象としており、2026年度以降の増額分については、2025年度以降に算定される予定です。

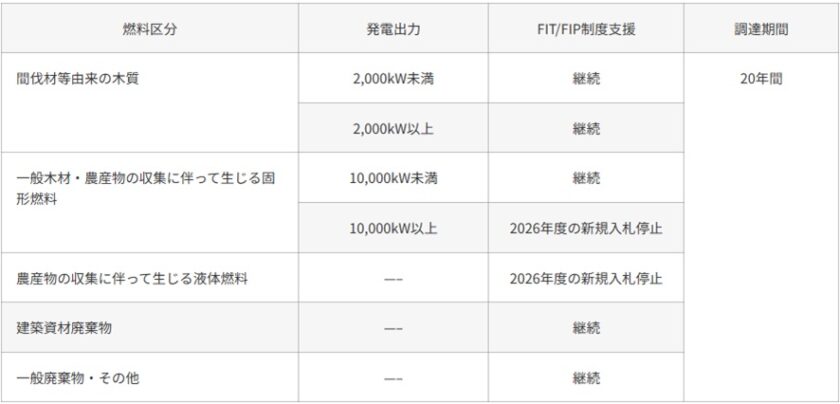

FIP制度におけるバイオマス発電動向

2025年2月3日に経済産業省が開催した調達価格等算定委員会では、輸入されたチップやペレット、ヤシ殻などを含む「一般木質燃料」区分の10MW以上案件と、パーム油など「液体燃料」区分の全規模案件について、FIP制度による支援の対象外とする委員会意見を公表しました[*7]。

これらのバイオマス区分については、これまで、直近の入札状況や燃料の需給ひっ迫といった状況を踏まえ、FIP制度での支援が適切かどうか議論されてきました[*7, *8], (表3)。

表3: :バイオマス(一般木材等・液体燃料)のこれまでの入札結果

出典: 資源エネルギー庁「バイオマス発電について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/098_03_00.pdf, p.11

また、これらのバイオマス区分は発電コストの大半を燃料費が占めるというコスト構造にあります。他の電源と比較しても、調達期間終了後の自立が相対的に難しいことが懸念されており、このような背景から、2026年度以降は支援対象外と決定されました。

なお、その他のバイオマス区分については引き続き支援対象となる予定です[*9], (表4)。

表4: FIP制度におけるバイオマス区分

出典: 一般社団法人 バイオマス発電事業者協会「一部のバイオマス発電について、2026年度以降FIT/FIP制度の新規認定対象外となることに関して」

https://www.bpa.or.jp/news/%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e%e3%82%b9%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%812026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%bb%a5%e9%99%8dfit-fip%e5%88%b6%e5%ba%a6/

改正再エネ特措法における説明会等のFIP認定要件化

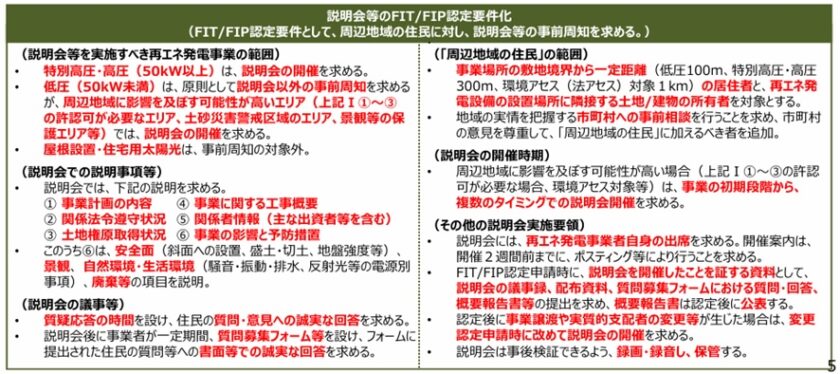

2024年4月に施行された「改正再エネ特措法」では、FIT・FIP認定要件として、事業内容等に関する周辺地域の住民への説明会等を求めることとなりました[*10]。

これは、事業者が周辺地域の住民への適切な情報提供を行うことにより、地域の再生可能エネルギー事業への理解を促進するための措置です[*10], (図9)。

図9: 「改正再エネ特措法」における説明会等のFIT/FIP認定要件

出典: 資源エネルギー庁「再エネ特措法に関する諸論点について

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/072_01_00.pdf, p.5

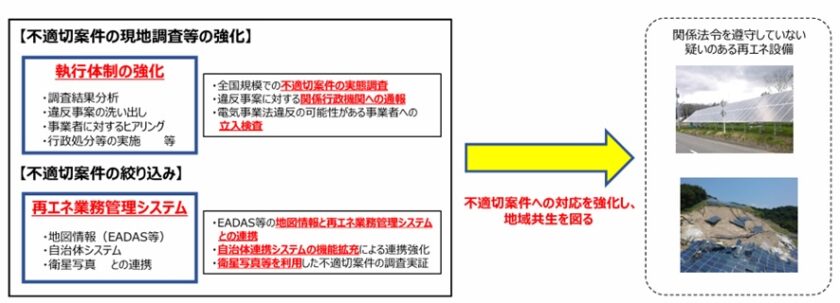

改正に合わせて、国は不適切な案件への対応を強化しています。具体的には、現地調査等の強化、自治体システムや衛星写真等を活用した不適切案件の絞り込み等が行われ、事業者にFIP認定後の適切な事業実施を求めています[*10], (図10)。

図10: 事業規律の強化に当たっての執行体制の充実

出典: 資源エネルギー庁「再エネ特措法に関する諸論点について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/072_01_00.pdf, p.6

まとめ

2022年4月の導入以降、FIP制度は様々な課題に直面してきましたが、事業者へのヒアリングや有識者会議で検討が行われています。

今回紹介した最新情報以外にも様々な見直しが図られており、FIP制度の利用を検討する事業者にとっては、いずれも重要な事項です。最新の検討状況などを知りたい場合には、国の有識者会議の情報などを確認すると良いでしょう。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに! 『FIP制度』が2022年4月スタート」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/fip.html

*2

資源エネルギー庁「FIP制度に関する政策措置について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/069_01_00.pdf, p.29, p.46, p.47, p.48

*3

株式会社日経BP「FIP認定量が急増、半年で容量は1.5倍、件数は3.8倍に」

https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/04076/?ST=msb

*4

資源エネルギー庁「FIP制度の詳細設計とアグリゲーションビジネスの更なる活性化(補足説明事項)」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/024_05_00.pdf, p.3

*5

資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの長期安定的な大量導入と事業継続に向けて」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/058_01_00.pdf, p.26, p.27, p.28

*6

資源エネルギー庁「残る論点について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/101_02_00.pdf, p.7, p.8, p.15, p.16, p.25, p.27

*7

株式会社日経BP「輸入木材による大規模バイオマス発電、FIT・FIP支援を打ち切りへ」

https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/04792/?ST=msb

*8

資源エネルギー庁「バイオマス発電について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/098_03_00.pdf, p.6, p.11

*9

一般社団法人 バイオマス発電事業者協会「一部のバイオマス発電について、2026年度以降FIT/FIP制度の新規認定対象外となることに関して」https://www.bpa.or.jp/news/%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e%e3%82%b9%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%812026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%bb%a5%e9%99%8dfit-fip%e5%88%b6%e5%ba%a6/

*10

資源エネルギー庁「再エネ特措法に関する諸論点について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/072_01_00.pdf, p.4, p.5, p.6