脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーのさらなる導入拡大が求められています。しかしながら、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは天候等に発電量が左右されるため、電力の需要と供給を調整する蓄電地の普及が不可欠です[*1]。

そこで、蓄電池の導入を後押しする取り組みとして、系統用蓄電池ビジネスが注目を集めています。国や自治体による補助施策も拡大しており、同ビジネスに参入する企業も増えつつあります。

系統用蓄電池ビジネスとは、どのようなビジネスモデルなのでしょうか。その仕組みや最新動向、同ビジネスを支援するサービス等について、詳しくご説明します。

系統用蓄電池とは

系統用蓄電池の概要

「蓄電池」とは、1回限りではなく、充電を行うことで電気を蓄え、くり返し使うことができる電池(二次電池)のことです[*2]。

このうち、系統用蓄電池は、電力系統(発電所から送配電まで、電力に関するシステム全体)につないで利用されます。再生可能エネルギー発電所などにつなぎ、電力が余った時には蓄電し、不足した時には放電することで、系統電力の安定化を図ることができます[*3]。

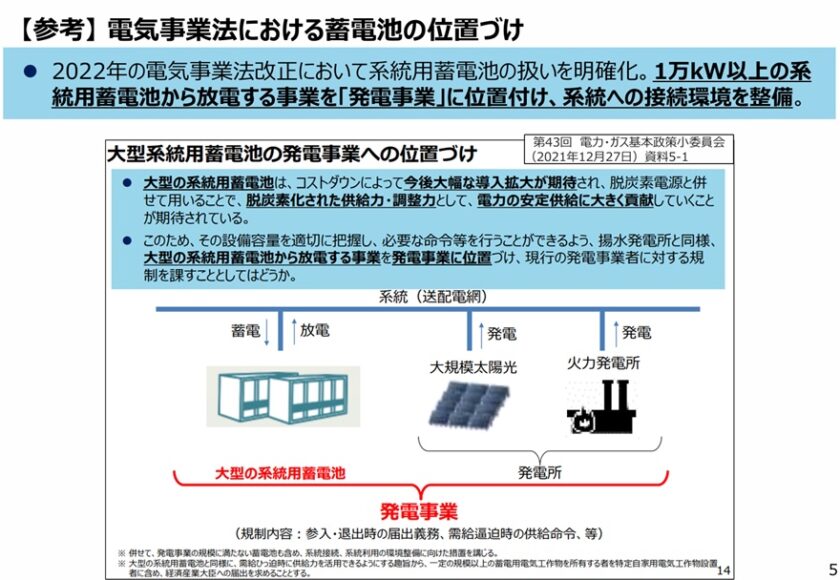

国内では、2022年に改正された電気事業法において、系統用蓄電池の扱いが明確化され、1万kW以上の系統用蓄電池から放電する事業は「発電事業」と位置づけられています[*4], (図1)。

図1: 電気事業法における蓄電池の位置づけ

出典: 資源エネルギー庁「系統用蓄電池の現状と課題」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/062_05_00.pdf, p.5

発電事業となった結果、届け出や系統接続の手続きといった法的な扱いが定まり、事業を円滑に進めやすくなりました。

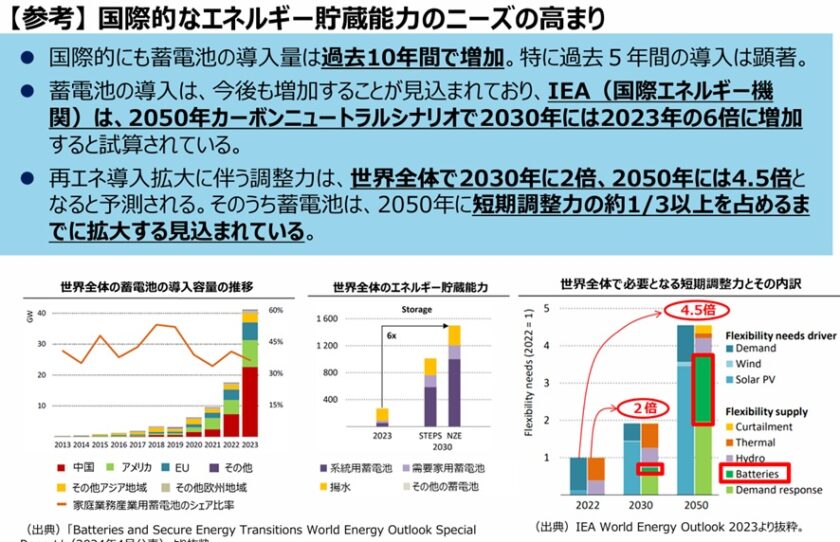

系統用蓄電池ビジネスが注目される背景

国際的には、蓄電池の導入量は過去10年間で増加しています。その導入量は今後も増加することが見込まれており、IEA(国際エネルギー機関)によると、2050年にカーボンニュートラルが達成するというシナリオでいくと、2030年には2023年の6倍に増加すると試算されています[*4], (図2)。

図2: 国際的なエネルギー貯蔵能力のニーズの高まり

出典: 資源エネルギー庁「系統用蓄電池の現状と課題」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/062_05_00.pdf, p.19

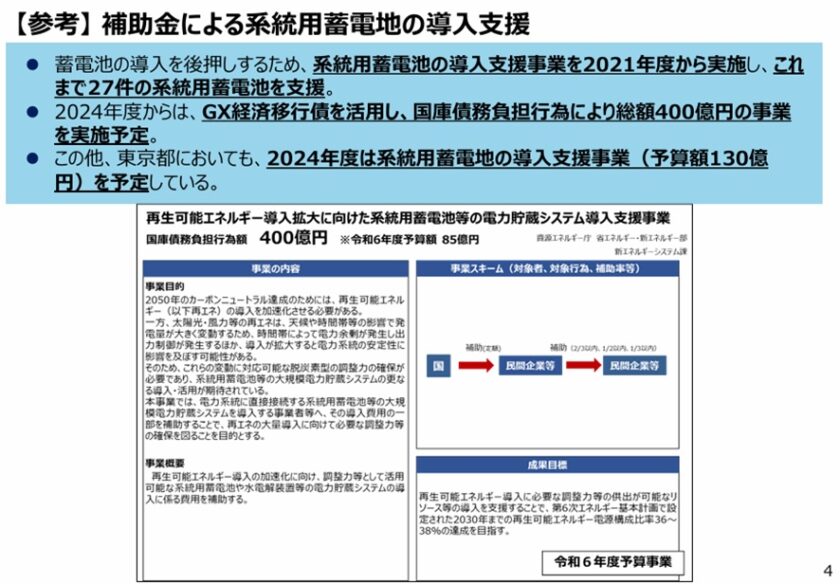

国内では、蓄電池の導入を後押しするため、国が2021年度から系統用蓄電池の導入支援事業を開始しました。同事業によって、2024年5月時点で27件の支援がされています[*4], (図3)。

図3: 補助金による系統用蓄電池の導入支援

出典: 資源エネルギー庁「系統用蓄電池の現状と課題」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/062_05_00.pdf, p.4

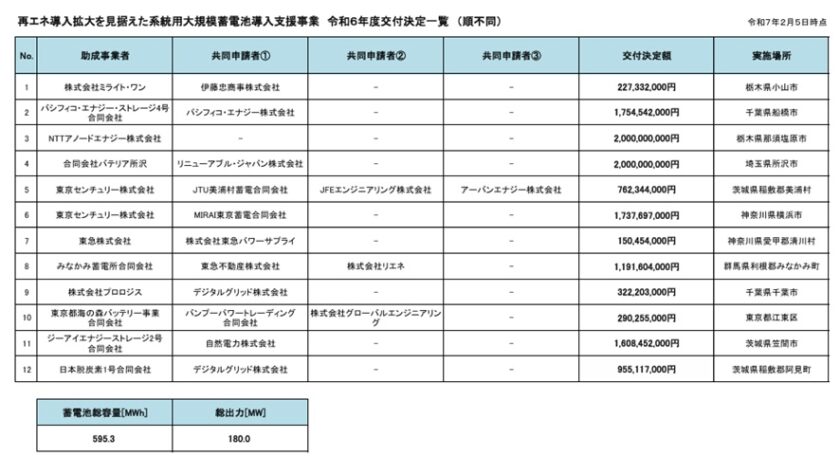

自治体単位では、東京都が系統用蓄電池の導入支援事業を実施しています。2024年度には、12件交付決定されており、国や自治体による導入支援が活発化しています[*5], (表1)。

表1: 東京都による導入支援事業の交付決定一覧

出典: 東京都「再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業 令和6年度交付決定一覧 (順不同)」

https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2025/02/gc_kofukettei_r6_20250207-2.pdf

系統用蓄電池の現状と今後の見通し

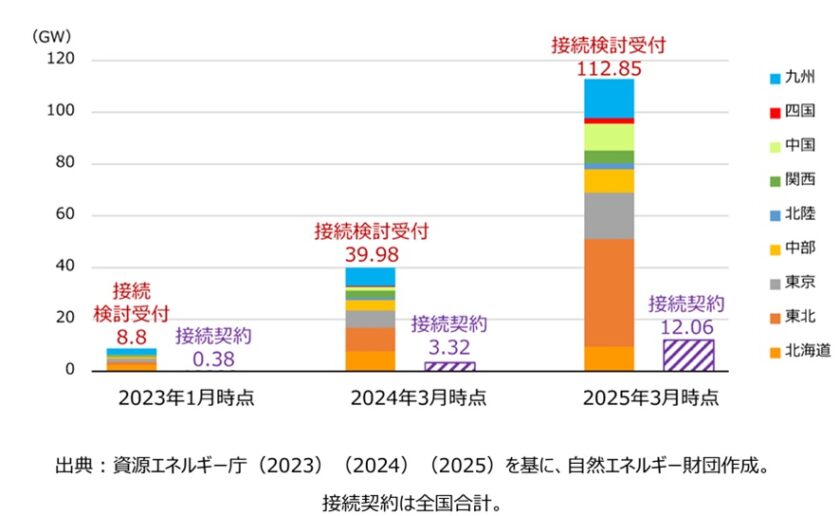

以上のような状況を受けて、近年、系統用蓄電池の送配電系統への接続申請は急増しています。接続検討受付数は2025年3月時点で約113GWと、2023 年 1 月時点の約12倍に達しました。一方で、接続申請急増によって手続きが長期化したことにより、実際に接続契約に至ったのは、受付数の約10分の1にとどまっています[*6], (図4)。

図4: 系統用蓄電池の接続検討受付と接続契約の出力容量

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「系統用蓄電池事業の可能性」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_Grid-ScaleBatteryStorage_2507.pdf, p.8

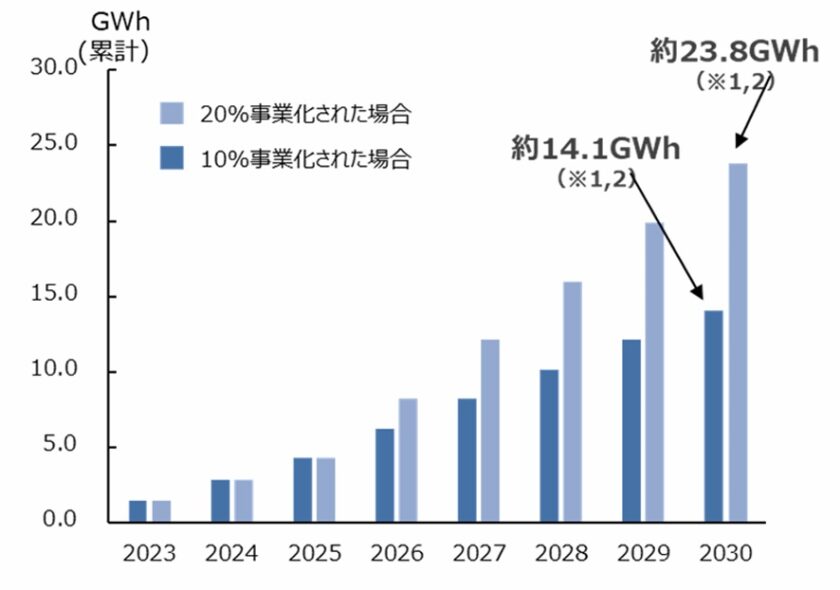

系統用蓄電池の導入は今後も増えることが見込まれており、2030年にはその電力量は累計14.1GWhから23.8 GWhになると試算されています[*4], (図5)。

図5: 系統用蓄電池の導入見通し

出典: 資源エネルギー庁「系統用蓄電池の現状と課題」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/062_05_00.pdf, p.18

系統用蓄電池のビジネスモデル

電気の価値を取引する市場とは

系統用蓄電池は日本では発電事業と位置付けられていますが、自ら電気を生み出すわけではないため、再生可能エネルギーの発電事業とはその収益源が異なります[*6]。

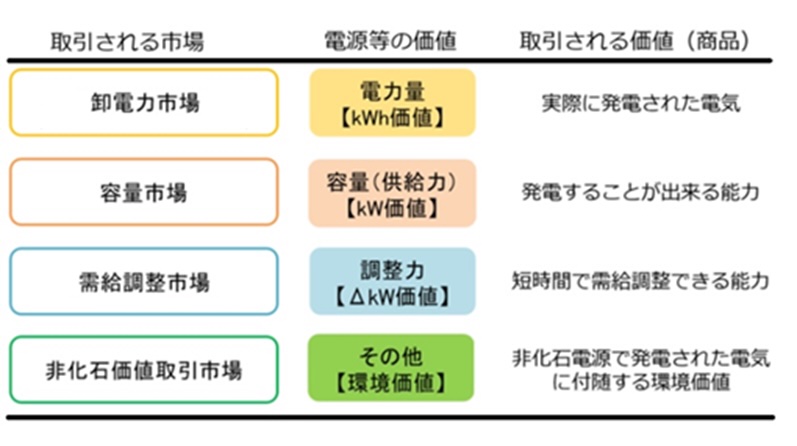

系統用蓄電池ビジネスは、電気の価値を取引する市場での取引によって収益を生み出すことができます。電気の価値とは、現在使用している電気そのもの、電気を生み出す能力、急な需要変化に対応して供給量を調整する能力などがあります。現在、日本では電気の価値を取引する市場として、大きく4つの市場が存在します[*7], (図6)。

図6: 日本の電力関連市場で取引される価値

出典: 一般財団法人 新エネルギー財団「第4回 解説記事:テーマ『電力市場・制度の導入状況および課題』」https://www.nef.or.jp/keyword/20250731.html

このうち、系統用蓄電池ビジネスは、卸電力市場(スポット市場)、需給調整市場、容量市場(長期脱炭素電源オークション)での取引が主な手段となります[*6, *7]。

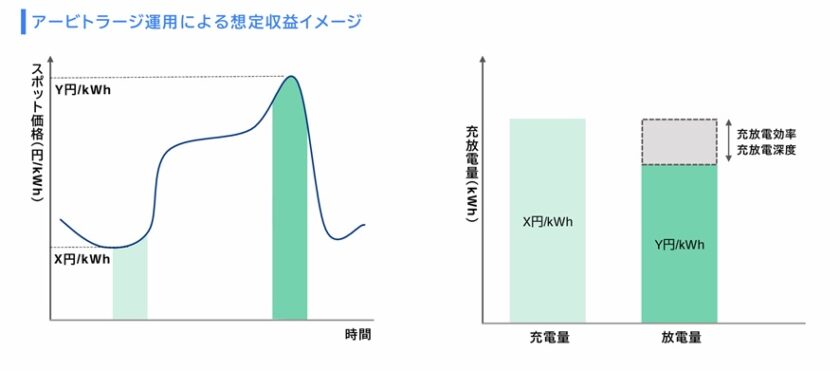

スポット市場でのアービトラージ収入

アービトラージとは、同一の価値商品の一時的な価格差を利用し、利益を得る取引のことで、裁定取引とも称されます。電力量を取引する卸電力市場(スポット市場)で行われ、価格が安い時に充電する電力を購入し、市場価格が高い時に売ることで価格差分の収益を得ることができます[*1, *8], (図7)。

図7: アービトラージ運用による収益イメージ

出典: 株式会社三菱総合研究所「系統用・再エネ併設蓄電システムのコスト面・収益面での課題整理」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/storage_system/pdf/2024_003_03.pdf, p.15

卸電力市場は、実際に発電された電気を取引する最も基本的な市場です。卸電力市場の中でも、翌日に受け渡す電気を取引する市場をスポット市場(一日前市場)と言い、翌日24時間分の電気を30分単位で取引しています[*7]。

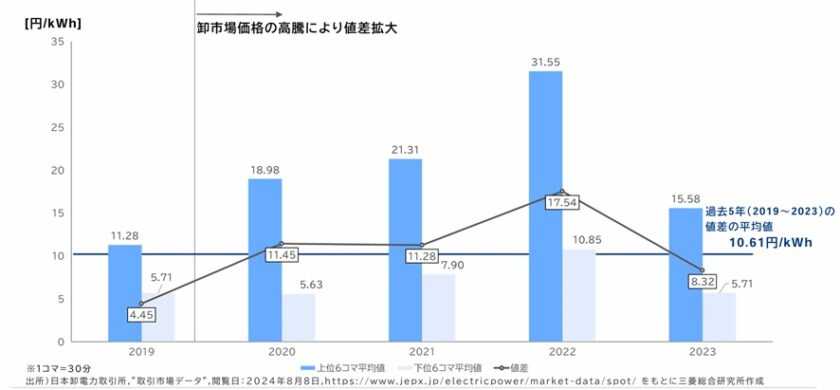

アービトラージ収入の大きさは、充放電時値差の大きさによって決まります。2019年度までは卸電力市場のボラティリティ(値動きの幅)が小さく、価格が高い時間帯と低い時間帯の値差について、上位下位6コマ(1コマ30分)の年平均値の値差は1kWh当たり5円程度でした。2020年度以降、燃料価格上昇によって卸市場の価格高騰の影響もあり、上位6コマの価格が上昇し、値差も上昇しました。しかし、2023年度にはその値差は小さくなっています[*8], (図8)。

図8: 卸市場価格の 1日の上位下位6コマ (円/kWh) の年平均値

出典: 株式会社三菱総合研究所「系統用・再エネ併設蓄電システムのコスト面・収益面での課題整理」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/storage_system/pdf/2024_003_03.pdf, p.18

需給調整市場からの収入

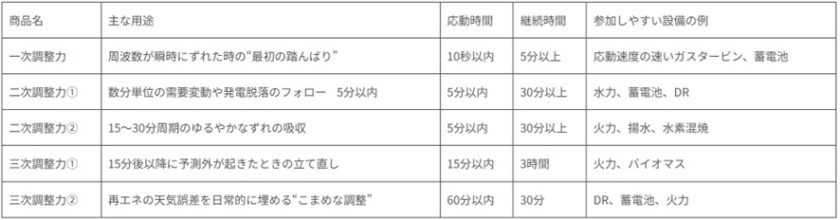

需給調整市場とは、電力の需要と供給のバランスを保つための調整力を取引する市場のことです。2021年度に開設され、蓄電池を含む様々なリソースから必要な調整力が取引されています。需給調整市場では、一次調整力から三次調整力②まで様々な商品が取引されています[*7], (表2)。

表2: 需給調整市場で取引される商品

出典: 一般財団法人 新エネルギー財団「第4回 解説記事:テーマ『電力市場・制度の導入状況および課題』

https://www.nef.or.jp/keyword/20250731.html

上記の商品は順次取引が開始されており、2024年4月に一次・二次調整力の商品が開設されました。これらは秒単位などの制御が求められるため、応答速度の速い蓄電池の参入が期待されています[*1]。

自然エネルギー財団が事業者に対して行ったヒアリングによると、スポット市場におけるアービトラージだけでは十分な利益を上げられていない現状があります。そのため、事業者からは需給調整市場が大きな収入源と認識されています[*6]。

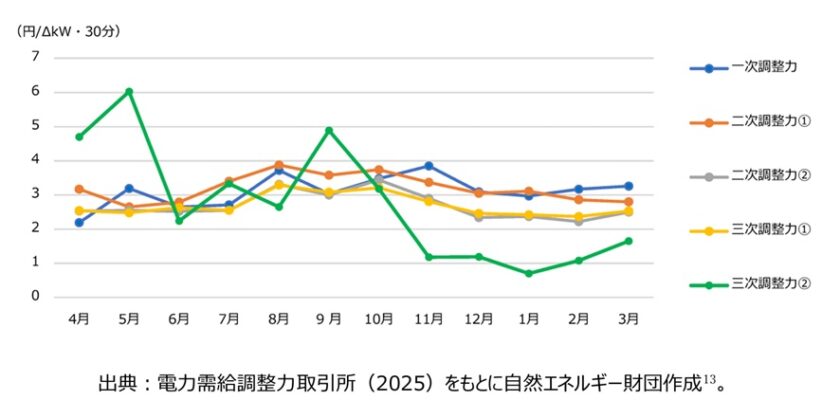

当初は三次調整力②市場が注目を集め、平均落札価格は2024年4月の蓄電池による平均落札価格はΔkW・30分あたり234.89円を記録しました。その後、同市場の落札価格低下に伴い、一次調整力市場などに収益の中心が移っています[*6], (図9)。

図9: 2024年度の需給調整市場における月別平均落札単価の推移

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「系統用蓄電池事業の可能性」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_Grid-ScaleBatteryStorage_2507.pdf, p.20

容量市場(長期脱炭素電源オークション)からの収入

容量市場とは、将来(4年後)の電力供給力(発電できる能力)を取引する市場のことです[*7]。

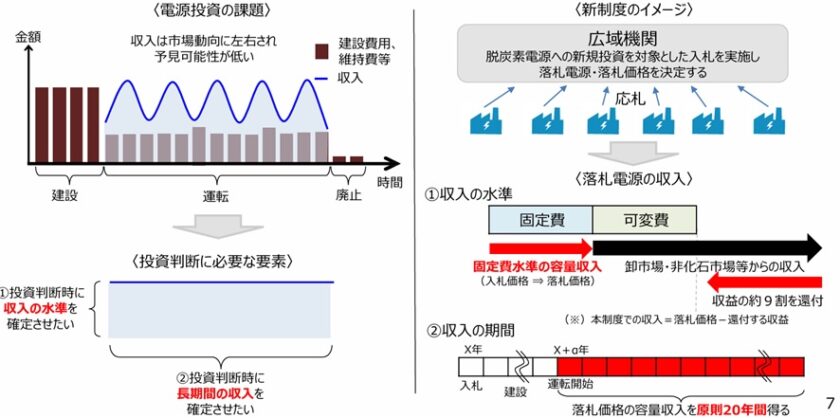

日本では、2016年に制度化され、2020年に最初のメインオークションが行われました。同オークションでの平均落札単価は全国平均で1kWあたり年14,137円でしたが、当初は経済的優位性等が考慮されてしまい老朽火力発電が大量に落札し、脱炭素との整合性を求める声が上がっていました。そこで、2023年度から導入されたのが「長期脱炭素電源オークション」です。同オークションの対象は、蓄電池を含む脱炭素化に寄与する電源となっています[*9]。

落札電源に固定費水準の容量収入を原則20年間得られるとすることで、巨額の初期投資の回収に対し、長期的な収入を見通せるようにすることを意図した制度です[*4], (図10)。

図10: 長期脱炭素電源オークションの概要

出典: 資源エネルギー庁「系統用蓄電池の現状と課題」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/062_05_00.pdf, p.7

2024年1月に実施された第1回オークションでは、脱炭素電源の募集量400万kWのうち、蓄電池は109.2万kWが落札しました。また、第1回オークションでの加重平均の約定価格は1kWあたり年5.8万円、その後の第2回募集オークションでの加重平均の約定価格は1kWあたり年6.8万円と、従来のオークションの平均落札価格より高い水準です[*4, *9]。

系統用蓄電池運用時のリスク

近年、導入が広がっている系統用蓄電池ですが、事業の開始・運用に伴う様々なリスクがあります。例えば、現在は系統用蓄電池の送電系統や配電系統への接続申請が集中していることによって、手続きが長期化する問題が生じています[*6]。

先述したように、検討受付に対する実際の契約済みの件数は10分の1程度にとどまっています。申請件数の急増は、一般送配電事業者の大きな負担となるとともに、蓄電池事業者にとっても事業開始するまでの期間が長期化してしまうことから費用の増大につながります。

2点目は、市場からの収益の不確実性があるという点です。例えばスポット市場のアービトラージは外部要因によってその値差が大きく変わるなど、事業者の運用能力次第で日々の収入が大きく変わるリスクがあります[*1, *6]。

スポット市場と需給調整市場など複数の市場での取引を組み合わせることで期待収益は向上しますが、その分運用の難易度もあがってくると言えます。

系統用蓄電池運用時に活用できるサービス事例

系統用蓄電池ビジネスで収益をあげるには専門性が必要となります。そのため、系統用蓄電池の運用代行などのビジネスも活発化しています。

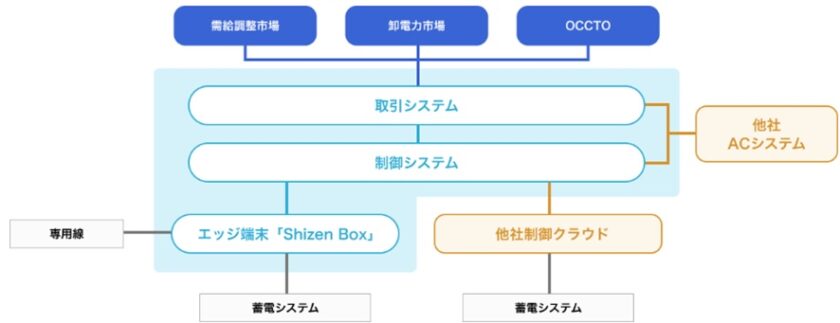

例えば、次世代の電力インフラを支える技術として注目を集めるVPP(仮想発電所)技術等の研究開発を行う株式会社Shizen Connectは、その技術力やノウハウを活用して、顧客が保有する蓄電池の取引・運用代行を行うサービスを提供しています[*10, *11], (図11)。

図11: 株式会社Shizen Connectが提供する取引・運用代行サービス

出典: 株式会社Shizen Connect「系統用蓄電池制御(運用代行サービス)」

https://se-digital.net/grid-side-battery/

同サービスは、市場取引や蓄電池制御などを代行して行うとともに、月次の運用レポートや研究レポートを顧客に提供することで、顧客の知見獲得にも貢献できるものです[*11]。

これまで、西日本鉄道株式会社や東急不動産株式会社など様々な事業者が当サービスを活用しています[*11], (図12)。

図12: 取引・運用代行サービス導入事例

出典: 株式会社Shizen Connect「系統用蓄電池制御(運用代行サービス)」

https://se-digital.net/grid-side-battery/

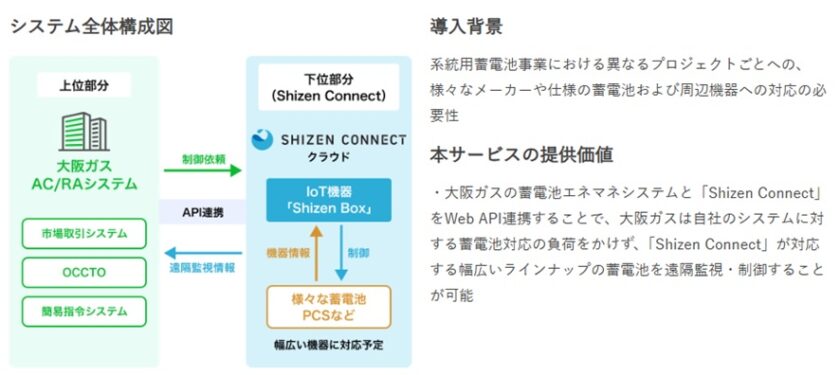

また、株式会社Shizen Connectは、大手エネルギー会社、蓄電池メーカー等を対象として同社の持つ制御・監視機能と取引支援機能をSaaS(Software as a Service。クラウド上にあるソフトウェアをインターネット経由で利用できるサービスのこと)提供するサービスを実施しています[*12]。

既に顧客が持つ系統用蓄電池の取引ノウハウや既存システムを活用しながら、不足部分を本システムで補うことができるため、システム開発のコストや手間を削減することが可能です[*12], (図13)。

図13: 株式会社Shizen Connectが提供するSaaSサービス

出典: 株式会社Shizen Connect「系統用蓄電池制御(SaaS提供)」

https://se-digital.net/grid-side-battery-saas/

同サービスを活用している大阪ガス株式会社では、自社の蓄電池エネマネシステムと同サービスを連携することで、自社システムに負荷をかけず蓄電池の遠隔監視・制御を実現しています[*12], (図14)。

図14: SaaSサービス導入事例

出典: 株式会社Shizen Connect「系統用蓄電池制御(SaaS提供)」

https://se-digital.net/grid-side-battery-saas/

以上のように、運用等を専門知識やノウハウを有する事業者のサービス等を利用することで、収益の不確実性の軽減にもつながります。

まとめ

近年、法改正等があり参入する事業者が増えつつある系統用蓄電池ビジネス。収益性の面や環境への配慮という点など様々な参入メリットがありますが、今回紹介してきたようなリスクもあります。

同ビジネスへの参入する際には、ビジネスを取り巻く状況や参入時のリスクなどを分析するとともに、専門性を有する事業者に依頼するなど様々な選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

株式会社三菱総合研究所「動き出した国内蓄電池ビジネス 第1回:系統用蓄電池ビジネスの展望」

https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20240208.html

*2

資源エネルギー庁「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~『蓄電池』は次世代エネルギーシステムの鍵」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/chikudenchi.html

*2

資源エネルギー庁「再エネの安定化に役立つ『電力系統用蓄電池』」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/keitoyochikudenchi.html

*4

資源エネルギー庁「系統用蓄電池の現状と課題」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/062_05_00.pdf, p.4, p.5, p.7, p.8, p.18, p.19, p.20

*5

東京都「再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業 令和6年度交付決定一覧 (順不同)」

https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2025/02/gc_kofukettei_r6_20250207-2.pdf

*6

公益財団法人 自然エネルギー財団「系統用蓄電池事業の可能性」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_Grid-ScaleBatteryStorage_2507.pdf, p.6, p.7, p.8, p.9, p.19, p.20

*7

一般財団法人 新エネルギー財団「第4回 解説記事:テーマ『電力市場・制度の導入状況および課題』」

https://www.nef.or.jp/keyword/20250731.html

*8

株式会社三菱総合研究所「系統用・再エネ併設蓄電システムのコスト面・収益面での課題整理」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/storage_system/pdf/2024_003_03.pdf, p.15, p.18

*9

一般財団法人 新エネルギー財団「第5回 解説記事:テーマ『容量市場+長期脱炭素電源オークション』」

https://www.nef.or.jp/keyword/20250829.html

*10

株式会社Shizen Connect「会社紹介」

https://se-digital.net/company/

*11

株式会社Shizen Connect「系統用蓄電池制御(運用代行サービス)」

https://se-digital.net/grid-side-battery/

*12

株式会社Shizen Connect「系統用蓄電池制御(SaaS提供)

https://se-digital.net/grid-side-battery-saas/