カーボンニュートラルの実現に向けて、主に自動車の分野などで「バイオ燃料」の活用が期待されています。バイオ燃料のなかでも、近年、世界ではトウモロコシやサトウキビなどを原料とする『バイオエタノール』が活用されています[*1]。

日本でも、バイオエタノールの導入に向けた取り組みが始まりつつありますが、その普及に向けては課題が山積しています。また、バイオエタノールはトウモロコシなどの食料が原料のため、生産が拡大すると食料と競合するという懸念など、バイオエタノール自体の課題もあります。

それでは、バイオエタノールの普及に向けて、日本ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。また、現在、食料と競合しない「第2世代バイオエタノール」の研究開発も進んでいますが、どのようなものなのでしょうか。詳しくご説明します。

バイオエタノールとは

バイオエタノールの原料やその製造方法

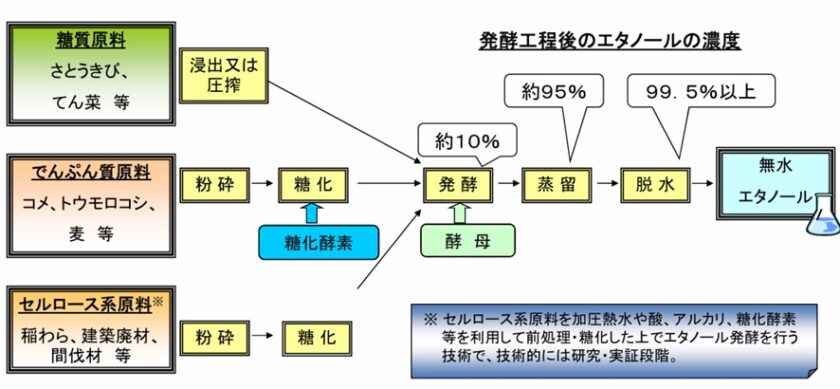

生物が光合成によって生成した有機性の資源(化石燃料を除く)をバイオマスと言います。そのバイオマスを原料として生産される燃料がバイオマス燃料であり、バイオエタノールはその一種です[*2]。

バイオエタノールの原料は、サトウキビなどの糖質や、米やトウモロコシ、サツマイモなどのでんぷん質、稲わらや間伐材などのセルロール系などが挙げられます[*2, *3], (図1)。

図1: バイオエタノールの原料と製造方法

出典: 農林水産省「バイオ燃料生産拠点確立事業について」

https://www.maff.go.jp/j/biomass/b-ethanol/pdf/02-1_siryou2-1.pdf, p.2

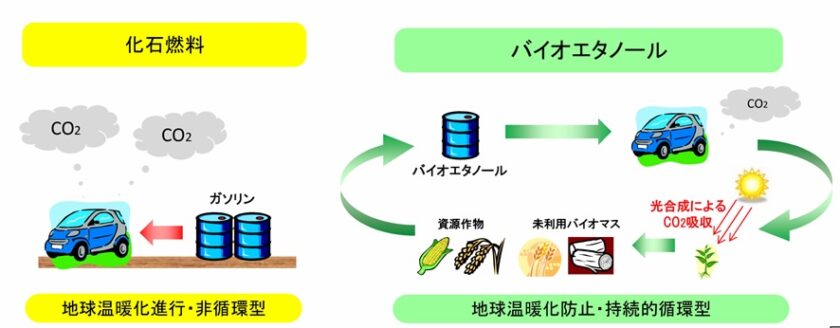

バイオエタノールは、大気中のCO2光合成によって吸収できる植物資源から製造されます。バイオエタノールを燃焼させたとしても、CO2排出量と原料となる植物資源のCO2吸収量を差し引きすると実質的にはゼロとなるため、カーボンニュートラルであると考えられています[*3], (図2)。

図2: カーボンニュートラルな性質を持つバイオエタノール

出典: 農林水産省「バイオ燃料生産拠点確立事業について」

https://www.maff.go.jp/j/biomass/b-ethanol/pdf/02-1_siryou2-1.pdf, p.1

カーボンニュートラル実現に不可欠なバイオエタノール

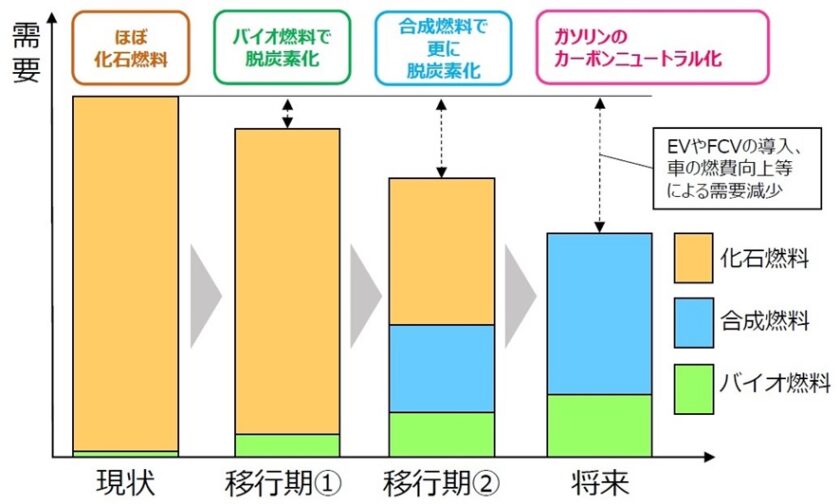

日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けては、国内のCO2排出量の約2割を占める運輸部門の排出量削減が不可欠です[*1]。

そこで現在、電気自動車や燃料電池自動車の導入拡大など様々な取り組みが活発化しています。しかし、これらの導入を進める中でも、エネルギー密度が高く、移動や運搬がしやすく、貯蔵性に優れるガソリンなどの液体燃料は必要不可欠な燃料として存在し続けると考えられ、一定の需要が残ると見込まれています。

液体燃料のカーボンニュートラル実現の切り札として、CO2と水素を合成して製造される「合成燃料」が期待されています。ただし、合成燃料は製造コストが高く、商用化までに時間を要するのが現状です。

そこで、合成燃料の商用化までの移行期に重要な役割を果たす燃料として期待されているのがバイオエタノールを含むバイオ燃料です[*1], (図3)。

図3: ガソリンのカーボンニュートラル化のイメージ

出典: 資源エネルギー庁「ガソリンのカーボンニュートラル移行に欠かせない『バイオエタノール』とは?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/bioethanol_01.html

バイオエタノールをガソリンに混合して自動車燃料として使用することで、自動車のCO2排出削減に貢献することができます。また、バイオエタノールはすでに製造技術が確立しているため、合成燃料と比べて製造コストが安価というメリットもあります。

バイオエタノールを取り巻く世界の動向

世界各国の導入動向

世界では、ガソリンへのバイオエタノール混合利用が進められており、「E10(バイオエタノール10%混合のこと)」を掲げている国が多く存在します[*1], (図4)。

図4: 各国のバイオエタノール混合率

出典: 資源エネルギー庁「ガソリンのカーボンニュートラル移行に欠かせない『バイオエタノール』とは?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/bioethanol_01.html

そうした中でも、インドは2025年までに全土で「E20」、ブラジルは2030年までに「E30」の実現を目指すなど、一歩進んだ目標を掲げる国もあります。

ブラジルにおける取り組み動向

バイオエタノールの導入が進むブラジルでは、国家エネルギー政策評議会が2025年6月に、国内で販売されるガソリンへの無水エタノール(水分をほぼ含まない純度の高いエタノールのこと)混合率を27%から30%に引き上げることを発表し、同規定が8月1日に施行されました[*4, *5]。

ブラジルのエタノール利用の歴史は長く、1930年代には政府主導でガソリンへのエタノール5%混合が義務付けられています。1970年代には、オイルショックを契機に原油依存からの脱却を図るため、エタノールの生産と利用拡大が促進されるなど、古くから導入が進んでいます[*6]。

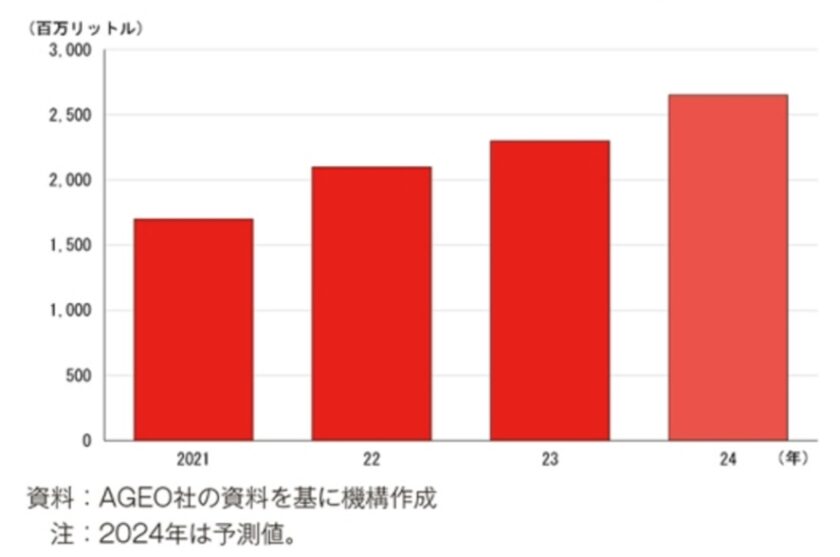

エタノールの原料となるサトウキビ、トウモロコシの多くはブラジル国内で生産されています。国外への輸出も増加しており、ブラジル最大の貿易港であるサントス港からのエタノール輸出量は近年増加傾向にあります[*6], (図5)。

図5: サントス港におけるエタノール輸出量の推移

出典: 独立行政法人 農畜産業振興機構「ブラジル砂糖産業の現在と未来~砂糖とエタノールの二本の柱~(後編)」

https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003215.html

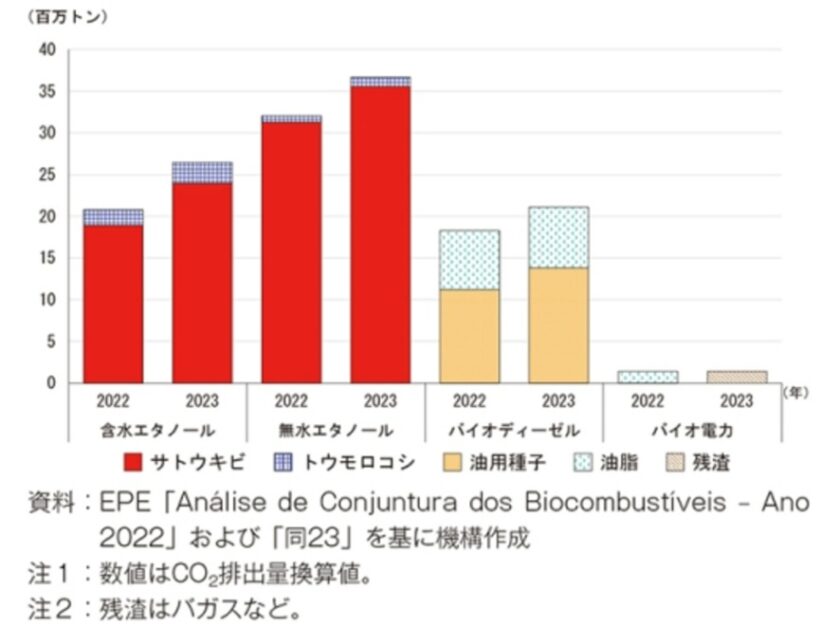

ブラジル政府は、国全体の温室効果ガス排出削減目標を2005年比で2030年までに53.1%削減するとしています。排出削減目標の達成に向けては、バイオ燃料が大きく貢献しています。2023年のバイオエタノール等による排出削減量は、ガソリンやディーゼルを使用した場合と比較してCO2換算で8,420万トン(前年比18.5%増)となっています[*6], (図6)。

図6: バイオエタノール等などによって削減される温室効果ガス排出量

出典: 独立行政法人 農畜産業振興機構「ブラジル砂糖産業の現在と未来~砂糖とエタノールの二本の柱~(後編)」

https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003215.html

日本におけるバイオエタノール動向

バイオエタノールの普及に向けた諸課題

日本でもバイオエタノールの普及に向けた取り組みが展開されていますが、その導入拡大に向けては課題が山積しています。

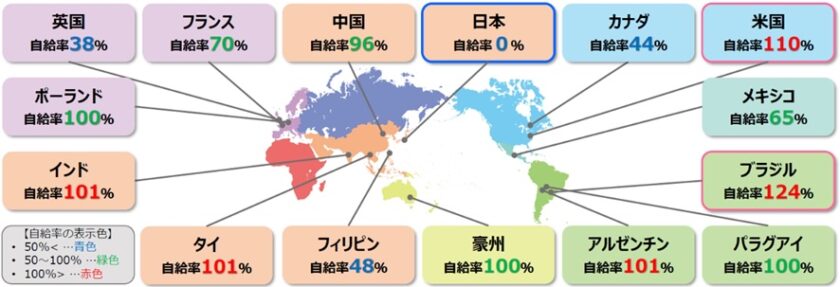

まず、エタノールの調達のほとんどを輸入に頼っているため、諸外国と比較して、その自給率が低いことが課題です。そのため、普及に向けては、ブラジルなどエタノール生産量の多い国々と関係を構築し、安定的な供給を実現する必要があります[*7], (図7)。

図7: 各国のエタノール自給率

出典: 資源エネルギー庁「バイオエタノールの導入拡大をめざして、課題解決のアクションプラン策定」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/bioethanol_02.html

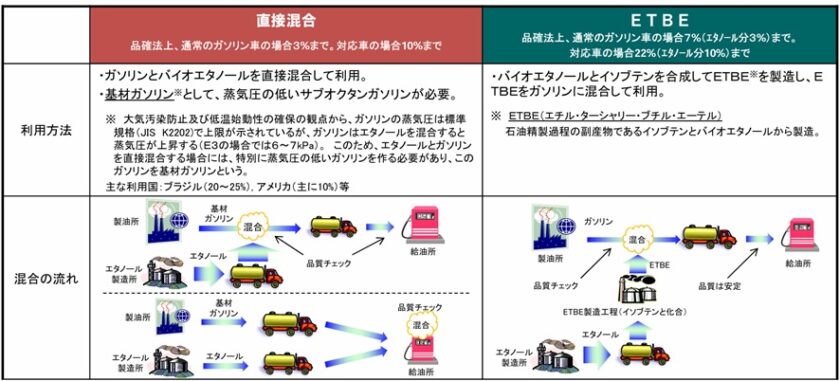

二つ目の課題としては、ガソリンへの混合比率をあげるため、現在日本で主流の「ETBE混合」というバイオエタノールから添加物を製造する方式ではなく、ガソリンとバイオエタノールを直接混合する「直接混合」方式も取り扱う必要があるという点です[*3, *7], (表1)。

表1: バイオエタノールの利用方法

出典: 農林水産省「バイオ燃料生産拠点確立事業について」

https://www.maff.go.jp/j/biomass/b-ethanol/pdf/02-1_siryou2-1.pdf, p.3

ETBE混合は製油所など既存インフラをそのまま活用できるというメリットがありますが、製造コストが高く、生産量も限られるというデメリットもあります。また、直接混合の方が混合比率を引き上げやすいため、バイオエタノールのさらなる導入拡大に向けては、直接混合の普及がカギとなります[*7]。

三つ目の課題としては、エタノールを混合した燃料を使用する車両は燃料配管などが腐食する場合があるため、腐食への対策が必要になるという点です。また、アルコールのため燃料が蒸発しやすくなることから、排出されるガス対策などを実施する必要があります。

バイオエタノール導入拡大に向けた政府の取り組み

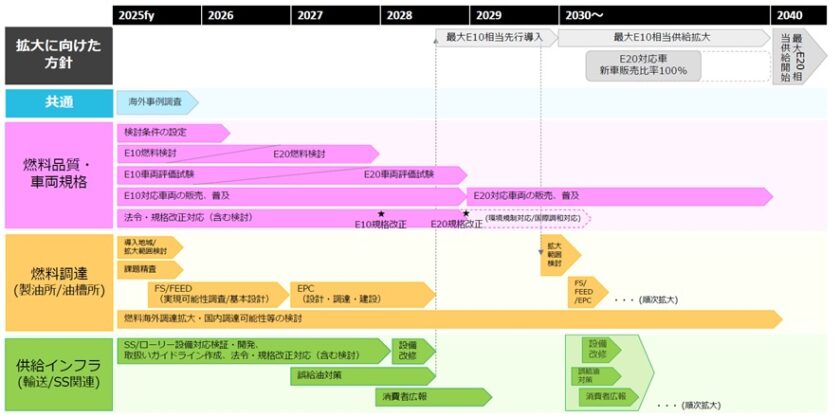

以上の課題を克服し、バイオエタノールを普及させるため、政府は、2025年6月10日に「ガソリンへのバイオエタノール導入拡大に向けたアクションプラン」を策定しました[*7], (図8)。

図8: ガソリンへのバイオエタノール導入拡大に向けたアクションプラン

出典: 資源エネルギー庁「バイオエタノールの導入拡大をめざして、課題解決のアクションプラン策定」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/bioethanol_02.html

同アクションプランでは、2028年度をめどに、一部地域での最大濃度10%の低炭素ガソリンの供給を先行導入するとしています。また、車両対応や設備の導入などにあたって、事業者の開発や投資が過度な負担とならないよう、2040年度からの「最大濃度20%の低炭素ガソリン供給」を見据えた対応を検討しています。

さらに、導入拡大にあたって、政府は今後制度や支援など必要な環境を整備するとしています。

バイオエタノールのデメリット

バイオエタノールはカーボンニュートラルへの貢献が期待されていますが、デメリットがあることにも留意する必要があります。

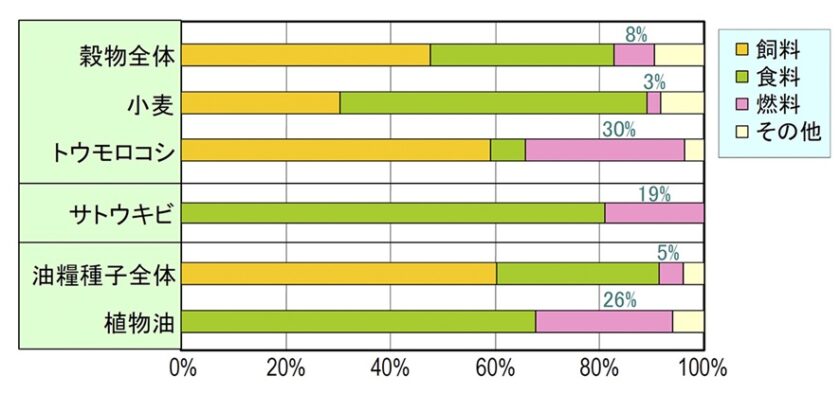

まず、バイオエタノールの主な原料がサトウキビやトウモロコシなどの食料であるため、その生産に多く使われるようになると、食料として利用できる量の減少につながるという懸念があります[*2]。

例えば、トウモロコシは世界全体の利用量のうち、30%が燃料用途であり、サトウキビは19%が燃料用途となっています[*8], (図9)。

図9: 各種原料におけるバイオ燃料用比率(2020年)

出典: 特定非営利活動法人 国際環境経済研究所「バイオ燃料の現状分析と将来展望」

https://ieei.or.jp/2022/05/expl220527/

トウモロコシの大半は、家畜の飼料用としての用途です。今後、経済成長とともに、食肉文化が普及し、食肉量がまだまだ増加することが予想されるなか、食料との競合がますます深刻化することが懸念されています。

また、バイオエタノールの需要増加によってトウモロコシなどの原料の価格高騰も懸念されています。摂南大学の教授が行った研究によると、バイオエタノールの価格とトウモロコシの価格には強い相関関係があり、この2つの価格は連動していることが分かっています[*9]。

バイオ燃料生産拡大による森林伐採等の環境問題も顕在化しています。ブラジルの森林はここ30年間で約15%減少しています。ブラジルにおけるアマゾン熱帯雨林減退の直接的な主な原因は、木材利用のための違法伐採や放牧地拡大等でサトウキビ生産拡大によるものではないとされています。しかしながら、サトウキビ生産拡大で大豆生産がより北へ追いやられ、森林伐採へ間接的に影響しているという指摘もあります[*8]。

次世代バイオエタノールの最新動向

第2世代バイオエタノールとは

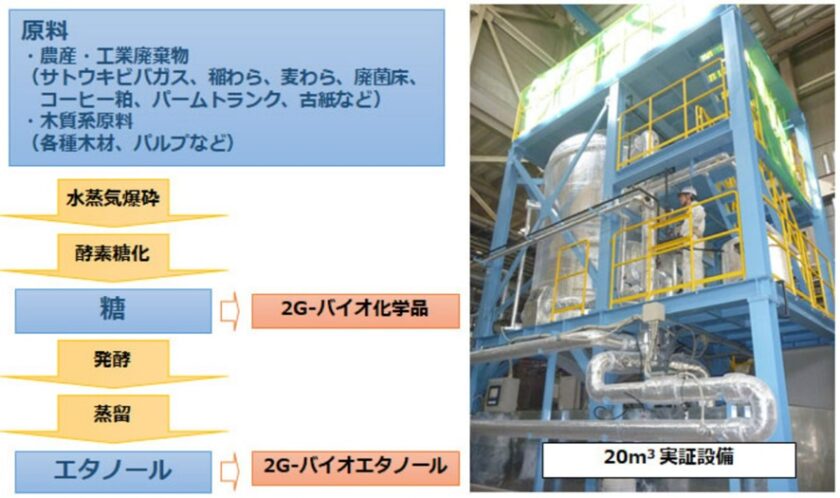

以上のようなデメリットを克服するため、「第2世代バイオエタノール」と呼ばれる次世代バイオエタノールの研究開発が始まっています。

第2世代バイオエタノールとは、木質系や草本類などのバイオマスを原料としたバイオエタノールを製造する技術のことです[*10]。

同技術によって、従来廃棄されていたトウモロコシや穀物の葉、林業残さなどからバイオエタノールを製造できるため、食料問題とも競合しないなど、先述した諸課題に対処できるものとして期待されています[*10, *11], (図10)。

図10: 第2世代バイオエタノール製造プロセス

出典: 日揮ホールディングス株式会社「第2世代バイオエタノール製造プロセス」

https://www.jgc.com/jp/business/tech-innovation/environment/biomass.html

木質由来のバイオエタノール生産事例

国内ではすでに、様々な原料を活用したバイオエタノールの研究開発が始まっています。例えば、住友林業株式会社とレンゴー株式会社は、2025年4月に木質由来のバイオエタノールの生産に関する基本合意書を締結しました[*12]。

同合意書では、木材建材の製造・流通、戸建住宅の建設等を行う住友林業は、住宅建設現場で発生する木くずなどの建築廃材を使って、バイオエタノールを生産するとしており、両社は2025年12月をめどに共同出資会社を設立する予定です[*12], (図11)。

図11: 住友林業株式会社とレンゴー株式会社によるバイオエタノール生産

出典: 住友林業株式会社「レンゴーと基本合意書締結、木質由来のバイオエタノール生産へ」

https://sfc.jp/information/news/2025/2025-04-23.html

バイオエタノールの製造には、レンゴーの子会社の技術を用い、製造されたバイオエタノールは燃料事業者へ販売し、SAF(持続可能な航空燃料)として活用するとしています。

コーヒー殻を原料としたバイオエタノール開発事例

コーヒー殻など廃棄物を原料としたバイオエタノール開発も進んでいます。コスモエネルギーホールディングス株式会社とS-Bridges株式会社は、2025年9月1日に、食品加工残さ由来のバイオエタノール製造技術の開発に向けた共同検討に関する契約を締結しました[*13]。

静岡大学発のベンチャー企業であるS-Bridges株式会社は、廃棄物を100%有価物化することを目的として、食品加工工場で排出される茶殻やコーヒー殻などの食品加工残さ等から液肥原料などを抽出するシステムを有しています。

両社は、同システムによる抽出工程で副次的に得られるセルロース系繊維をバイオエタノールとして活用するとしています。将来的には、同プロセスを国内の食品・飲料メーカーの工場へ展開することで、各工場でエタノール製造を可能とし、安価なエタノール供給につながるビジネスモデルの構築を目指しています[*13], (図12)。

図12: 共同検討のイメージ

出典: コスモエネルギーホールディングス株式会社「食品加工残渣由来のバイオエタノール製造技術に関する共同検討を開始~革新型技術企業S-Bridges社と非可食原料から効率的な製造プロセス構築へ~」

https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/information/press/2025/250901-01.html

まとめ

カーボンニュートラルの実現に向けて活用が期待されるバイオエタノールの現状や普及に向けた課題などについて紹介してきました。

現在は食料との競合がない原料を使った第二世代バイオエタノールの研究開発が進むなど、新たな展開が期待されています。

政府によってアクションプランが策定されるなど、導入拡大が見込まれるバイオエタノールの動向について、注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

資源エネルギー庁「ガソリンのカーボンニュートラル移行に欠かせない『バイオエタノール』とは?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/bioethanol_01.html

*2

三井物産株式会社「バイオエタノールとは? 導入するメリットや普及の現状と問題点を解説」

https://www.mitsui.com/solution/contents/solutions/lowc-fuel/bioethanol

*3

農林水産省「バイオ燃料生産拠点確立事業について」

https://www.maff.go.jp/j/biomass/b-ethanol/pdf/02-1_siryou2-1.pdf, p.1, p.2, p.3

*4

独立行政法人 日本貿易振興機構「ブラジル、バイオ燃料混合率を拡大、エタノールは30%へ

https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/06/49c788f665e5928f.html

*5

健栄製薬株式会社「無水エタノールと消毒用エタノール、どこが違うの? ~それぞれの特徴を知ろう~」

https://www.kenei-pharm.com/musui-ethanol/column/life-style/column1/

*6

独立行政法人 農畜産業振興機構「ブラジル砂糖産業の現在と未来~砂糖とエタノールの二本の柱~(後編)」

https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003215.html

*7

資源エネルギー庁「バイオエタノールの導入拡大をめざして、課題解決のアクションプラン策定」https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/bioethanol_02.html

*8

特定非営利活動法人 国際環境経済研究所「バイオ燃料の現状分析と将来展望

https://ieei.or.jp/2022/05/expl220527/

*9

摂南大学「バイオ燃料急増が食料安保に悪影響 トウモロコシ価格の変動 経済学部・郭教授らが米国のデータ解析」

https://www.setsunan.ac.jp/news/detail/5701

*10

財部 明郎「第二世代バイオエタノール製造技術と開発状況」

https://www.eneos.co.jp/company/rd/technical_review/pdf/vol52_no03_08.pdf, p.22

*11

日揮ホールディングス株式会社「第2世代バイオエタノール製造プロセス」

https://www.jgc.com/jp/business/tech-innovation/environment/biomass.html

*12

住友林業株式会社「レンゴーと基本合意書締結、木質由来のバイオエタノール生産へ」

https://sfc.jp/information/news/2025/2025-04-23.html

*13

コスモエネルギーホールディングス株式会社「食品加工残渣由来のバイオエタノール製造技術に関する共同検討を開始~革新型技術企業S-Bridges社と非可食原料から効率的な製造プロセス構築へ~」

https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/information/press/2025/250901-01.html