気候変動への解決策の一つとして、植物が太陽の光を利用しておこなう光合成を人工的に模倣する「人工光合成」技術に注目が集まっています。

人工光合成によって、これまで主に発電に利用されてきた太陽エネルギーを、燃料や化学品を製造する化学エネルギーとして有効活用することが可能になります。

例えば、水から水素を取り出し、クリーンな燃料として利用することもできます。

日本は、人工光合成技術の開発においては世界をリードしています。

2021年には信州大学を中心とした研究グループが、世界で初めてソーラー水素製造の大規模実証に成功しています。この実証実験では、水素製造における安全性の検証もおこない、その有効性を確認しています。

人工光合成は、次世代の社会を支える技術として、世界から大きな注目を集めています。

この記事では、人工光合成の実用化に向けた技術動向について解説します。

人工光合成に期待が集まる理由

光合成とは、植物などが太陽光のエネルギーを使って、水とCO2からでんぷんなどの炭水化物を生産する働きのことです。

そしてこの天然の光合成の仕組みを、人の手によって再現したものが人工光合成です。

しかし、人工光合成は、植物の光合成を忠実に模倣したものではありません。

光合成の仕組みを応用して水素やオキシドール、一酸化炭素などを生成し、人類に役立つ物質を製造する技術です[*1], (図1)。

図1: 人工光合成の仕組み

出典: サイエンスポータル「自然に学び、未来を築け 人工光合成への挑戦 ≪特集 令和2年版科学技術白書≫」(2021)

https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/sciencewindow/20201126_w01/

環境省の定義によると、人工光合成は以下の3つの条件を満たし、太陽光・水・CO2から燃料や化学品等を生成する技術とされています[*2]。

- 太陽光をエネルギーとして利用する

- 水やCO2を原料とする

- 水素や炭素化合物等の物質を生成する

CO2を資源として活用できることから、人工光合成はCCU(Carbon Capture and Utilization)の技術の一つとして分類されています。

また、人工光合成は、太陽光を直接使える新しい手法でもあり、太陽電池・バイオマス・太陽熱利用に続く「第4の太陽エネルギー活用法」として注目されています。

水素は長期間貯蔵が可能であるため、天候などの自然条件に左右される再生可能エネルギーの課題であった、エネルギーの安定供給を実現する手段として期待されています[*3]。

2025年9月、環境省は人工光合成を活用した燃料の量産化を目指す工程表を発表しました。

人工光合成の社会実装には、脱炭素社会の実現だけでなく、エネルギー安全保障や産業競争力の強化にもつながると考えられています[*2]。

人工光合成によって私たちの生活はどう変わる?

人工光合成は、気候変動への貢献とエネルギーの安定供給に加え、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性もあります。

人工光合成によって水素や一酸化炭素を生成することで、カーボンニュートラル燃料や化粧品、医薬品、素材、肥料などの幅広い製品を製造することができます[*2], (図2)。

図2: 人工光合成によって製造される製品の例

出典: 環境省「人工光合成の社会実装ロードマップ」(2025)

https://www.env.go.jp/content/000338188.pdf, p.8

このようにさまざまな分野の製品を製造できる人工光合成の技術が社会実装されれば、産業分野に大きな変革がもたらされます。

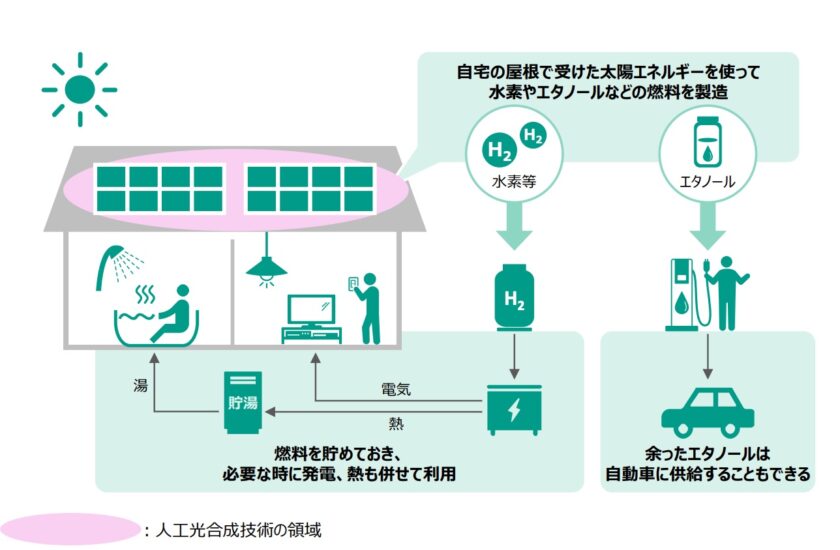

さらに、人工光合成の技術が地域や家庭でも利用されれば、再生可能エネルギーを活用したエネルギーの地産地消が進むと期待されています。

次の図3は、家庭における人工光合成の社会実装のイメージです[*2]。

図3: 家庭における人工光合成の社会実装イメージ

出典: 環境省「人工光合成の社会実装ロードマップ」(2025)

https://www.env.go.jp/content/000338188.pdf, p.19

図3のように、小型の人工光合成装置を屋根に設置することで、太陽エネルギーから水素やエタノールなどを家庭単位で製造することができます。

人工光合成によって生成された水素は、家庭で使用する暖房や給湯に活用することができ、エタノールはガソリンに変わる自動車の新しい燃料として利用することができます。

製造した燃料は貯めておくこともできるため、必要な時に必要な量を発電することができます。

人工光合成の技術が社会実装されれば、地産地消型の燃料製造によって地域におけるエネルギー自立が実現され、日常生活に必要なエネルギーを家庭でまかなえるようになります[*2]。

人工光合成の技術動向

世界をリードする日本の技術

2001年に産業技術総合研究所が可視光による人工光合成を世界で初めて成功させるなど、日本は人工光合成の分野に関しては、現在も世界をリードしています[*3]。

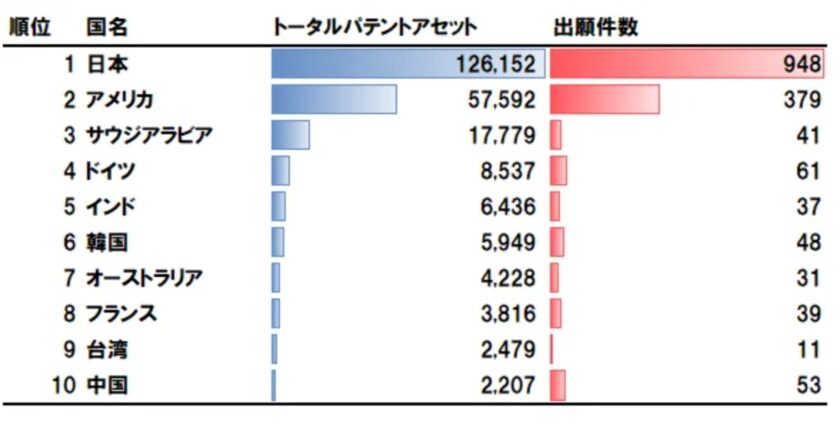

人工光合成に関する特許の出願数と、特許の国際競争力を示すトータルパテントアセット(TPA:Total Patent Asset)を比較しても、2001年から2022年の累計で日本が第一位となっています[*4], (図4)。

図4: 出願特許の帰属国別トータルパテントアセットランキング(2001年~2022年)

出典: PR TIMES「日本がリードしてきた『人工光合成』の技術分野は今後、中国の躍進が大きな脅威に! ~カーボンニュートラルの実現にも不可欠な人工光合成技術の現状と未来~」(2023)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000354.000007141.html

2008年以降は中国の大学や研究機関からの出願特許数が急増していますが、いずれも国内向けの特許にとどまっているため、国際的な競争力という観点では、日本やアメリカがリードしている状況です。

一方で、今後は中国による国際特許出願も増えることが予想され、より国際競争が熾烈になると考えられます。

社会実装に向けて加速する人工光合成の技術開発

2021年に、信州大学を中心とする研究グループは、世界で初めて光触媒によって「ソーラー水素」を製造する人工光合成システムの実証実験を実施しました。

ソーラー水素とは、製造過程でCO2を排出しない「グリーン水素」のなかでも太陽光を利用して製造されたものを指します。

これまでも室内での実証実験はおこなわれていましたが、このプロジェクトは屋外かつ100㎡という大規模なものです。この実証実験では、雨風にさらされる屋外環境下でも、1年間継続して安全に水素を製造できることが確認されています。

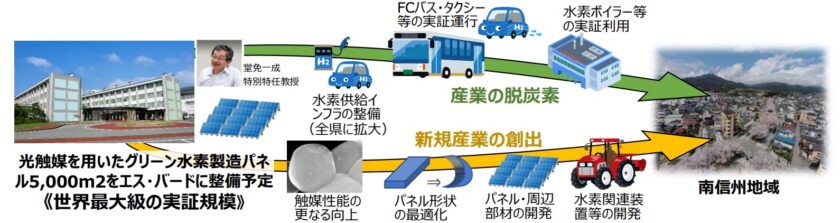

さらに、人工光合成の社会実装に向けて、今後は長野県飯田市での5000㎡規模の大規模プロジェクトも計画されています[*5]。

長野県飯田市で実施されるプロジェクトでは、地域産業の脱炭素と新規事業の創出を目的とし、南信州地域での水素利用や製品開発を他の地域に先行して推進します[*6], (図5)。

図5: 人工光合成実装・実証モデルのプロジェクト概要

出典: 長野県「信州産業の未来をつなぐグリーン水素プロジェクト」(2025)

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/documents/project.pdf, p.8

水素製造パネルによって製造された水素は、燃料電池バス・タクシーなどの運行や水素ボイラーの実証に利用されます。それに伴い、水素ステーションなどの水素供給インフラを長野県全域に拡大して整備する計画となっています。

さらに、人工光合成の実証を進めるうえで必要となる水素製造パネルや水素関連装置の開発などは、新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。

また、2025年に開催された大阪・関西万博でも、人工光合成でエネルギーを自給自足する住宅の展示がおこなわれ、注目を集めています。

万博で展示されているのは、大阪公立大学と大手住宅メーカー飯田グループホールディングスが共同開発したエネルギーを自給自足できる未来の「IGパーフェクトエコハウス」です[*7]。

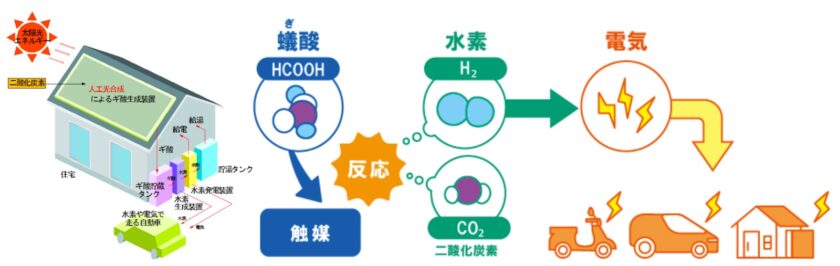

この住宅に採用されている人工光合成の技術では、CO2を吸収し、太陽光をあてることでギ酸という化合物を生成します。

ギ酸は触媒によって水素とCO2に分解され、水素は発電や給湯に、CO2は再び人工光合成に再利用されます[*8], (図6)。

図6: 住宅向け人工光合成システム

出典: ニイガタ株式会社「人工光合成・IGパーフェクトエコハウス」

https://ni-gata.co.jp/works/artificial-photosynthesis-iida/

先ほど紹介した産業用の大規模システムとは異なり、住宅向け人工光合成システムでは、生成物として水素ではなくギ酸が利用されています。ギ酸は液体であるため、比較的簡単に貯蔵でき、安全に扱えることが住宅用システムに採用されている理由です。

この太陽光、水、CO2から光触媒デバイスを用いてギ酸を生成する技術は、2030年までの実用化を目指しており、2050年には、この「IGパーフェクトエコハウス」が含まれる、「未来の都市」の実現を目指し取り組んでいます[*9]。

実現すればCO2を排出することなく、家庭のエネルギーの自給自足を実現する未来の住宅が誕生します。

まとめ

カーボンニュートラルを実現するためには、再生可能エネルギーの主力電源化や、より一層の省エネを実施する必要がありますが、CO2排出を完全にゼロにすることはできません。CO2排出をゼロにすることが難しい分野に関しては、CO2を資源として活用する革新的な技術の開発が必要不可欠です。

こうした背景から、世界規模で進行している気候変動の解決策の一つとして、人工光合成の開発競争が活発化しています。

CO2を資源として再利用できる人工光合成は、エネルギー供給と資源循環を両立させることができる革新的な技術です。

社会実装に向けて、地域や家庭レベルでの実用化も視野に入れた技術開発が進められており、企業や研究機関による実証実験も精力的におこなわれています。

人工光合成は、持続可能な脱炭素社会をつくるための中核技術の一つとなるかもしれません。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

サイエンスポータル「自然に学び、未来を築け 人工光合成への挑戦 ≪特集 令和2年版科学技術白書≫」(2020)

https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/sciencewindow/20201126_w01/

*2

環境省「人工光合成の社会実装ロードマップ」(2025)

https://www.env.go.jp/content/000338188.pdf, p.3, p.5, p.8, p.16, p.19

*3

産総研「人工光合成とは?」(2022)

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20220427.html

*4

PR TIMES「日本がリードしてきた『人工光合成』の技術分野は今後、中国の躍進が大きな脅威に! ~カーボンニュートラルの実現にも不可欠な人工光合成技術の現状と未来~」(2023)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000354.000007141.html

*5

信州大学「世界初、100㎡規模でソーラー水素の製造実証実験、安全性などを確認」(2025)

https://www.shinshu-u.ac.jp/research/research-highlight/2025/03/hisatomi.html

*6

長野県「信州産業の未来をつなぐグリーン水素プロジェクト」(2025)

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/documents/project.pdf, p.8

*7

日本経済新聞「人工光合成って何? 大阪万博はエネルギー関連の展示が多数」(2025)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB04DHP0U5A600C2000000/

*8

ニイガタ株式会社「人工光合成・IGパーフェクトエコハウス」

https://ni-gata.co.jp/works/artificial-photosynthesis-iida/

*9

環境省「人工光合成の技術動向」(2025)

https://www.env.go.jp/content/000339315.pdf, p.29