2025年1月20日、アメリカの大統領に就任したトランプ大統領は、就任1週間で30を超える大統領令に署名しました[*1]。

気候変動対策については、国際的な枠組みである「パリ協定」から離脱する大統領令に署名するなど、バイデン前政権からの大幅な政策転換を進めています。そのほか、化石燃料の増産など、前政権が推進したエネルギー政策も大きな転換が図られることが予想されます。

それでは、第二期トランプ政権は、どのようなエネルギー政策を進めているのでしょうか。その方向性や影響などについて、詳しく説明します。

バイデン前政権下におけるエネルギー政策

バイデン前政権は、気候変動を優先政策課題の一つとして、様々な施策を実施してきました[*2]。

バイデン大統領が就任した2021年1月20日、第一期トランプ政権で離脱したパリ協定の復帰にかかる文書に署名しました。あわせて、前政権が施行した環境関連の規制見直し等を支持する大統領令に署名しています[*3]。

2021年11月15日には、インフラ投資雇用法を成立させ、5年間の新規支出5,500億ドルのうち、150億ドルを「EVインフラ、低排出車整備」向けに支出する計画を策定しました[*2]。

2022年8月16日、前政権下において、インフレ抑制法(IRA)が成立しました。同法は、2022年度から2031年度の10年間で財政赤字を約3,000億ドル削減することで、インフレの減速を狙っています[*4]。

また、財政赤字を減らしたうえで、それを原資として、気候変動対策等の分野で税控除や補助金などの政策を実施するものです。

2024年8月16日に発表されたファクトシートによると、同法の取り組みに基づき、2024年1月以降、25万人以上の購入者が電気自動車(EV)税額控除を申請したとされています。また、政権発足以降、気候変動分野で33万人以上の雇用が創出されました。それとともに、クリーンエネルギー関連で2,650億ドルの製造業投資が創出されるなど、気候変動対策で成果があったことが強調されています[*5]。

第二期トランプ政権におけるエネルギー政策

バイデン前政権は気候変動対策を積極的に推進した一方で、トランプ政権は前政権の政策を大きく転換させています。

パリ協定からの離脱

冒頭でも紹介したように、トランプ大統領は就任後、パリ協定から離脱する大統領令に署名しました[*1]。

パリ協定とは、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みのことです。2015年にパリで開催されたCOP(国連気候変動枠組条約締約国会議)で合意されたもので、2016年11月4日に発効しました[*6]。

パリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という世界共通の長期目標が掲げられています。

1997年に定められた「京都議定書」では、排出量削減の法的義務が先進国のみに課せられていたのに対し、パリ協定では途上国を含む全ての参加国に排出削減努力を求めています。

トランプ大統領は、一期目の政権時にもパリ協定離脱を発表しています。これは、同協定によりアメリカは温暖化対策に巨額の支出が必要となる一方で、雇用喪失や工場閉鎖、産業界や一般家庭に高額なエネルギーコストの負担が強いられるとしたためです[*7]。

ただし、2020年11月に離脱したとはいっても、その後、2021年1月に就任したバイデン前大統領がパリ協定に即日復帰したため、離脱期間は約3か月と短く、実質的な影響はありませんでした [*8]。

国連に離脱を通告後、実現するのは1年後とみられます。今回は大統領の任期を3年残しての離脱となることが見込まれるため、前回の離脱と比べて広範囲に影響を及ぼすことが予想されます。

さらに、パリ協定のみならず、気候変動枠組み条約自体から離脱する可能性もあるとされています。同条約から離脱すると、今後パリ協定に復帰するという政治決定がなされても、容易には復帰できなくなります。パリ協定は大統領権限で参加や離脱を決定できますが、条約の批准には上院議員の3分の2の賛成が必要なためです。

アメリカのパリ協定脱退による影響の一つは、途上国支援が停滞するという点です。2024年11月に開かれたCOP29では、先進国全体で2035年までに年3,000億ドル(約46兆円)の途上国支援のための資金拠出を目指すことで着地しました。

脱退によりアメリカが負担するはずだった金額を他の先進国が負担することができなくなれば、途上国の温室効果ガス排出削減が止まってしまう可能性もあります。

インフレ抑制法(IRA)の見直し

トランプ大統領が2025年1月20日に署名したエネルギー政策に関する大統領令のうち、「米国のエネルギーを解き放つ」と題する大統領令において、インフレ抑制法やインフラ投資雇用法で割り当てられた資金の支出を即時停止するとしています[*9]。

トランプ政権は、政策の方向性として、EVに関する不公平な補助金の排除等を掲げています。同大統領令に基づき、各機関は90日以内に同法令に基づく補助金などが、トランプ政権が掲げる政策の方向性に合致するか評価を行い、国家経済会議と行政管理予算局長官にレビューを提出することとなっています。

一方で、インフレ抑制法の見直しや撤回には立法が必要となりますが、大統領権限では撤回できず、上下両院で法案を通す必要があります。現在、共和党が上下両院で多数派となっていますが、共和党が強い地域もインフレ抑制法の投資支援による恩恵を受けており、議員によっては賛成しない可能性があります[*10]。

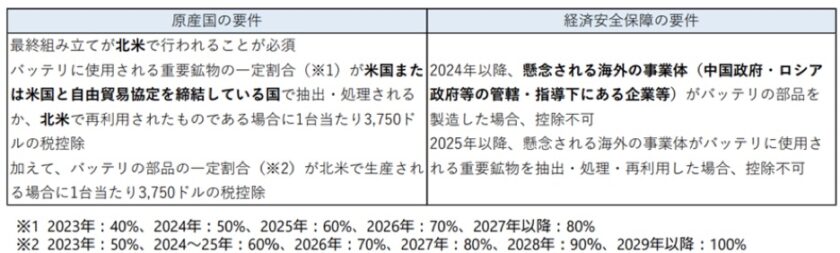

立法による見直し・撤回ができない場合、トランプ政権は「クリーン自動車の購入者に対する減税」の要件の執行を厳格化することで、対象車種を狭め、使いにくくすることが可能です[*10], (表1)。

表1: 「クリーン自動車の購入者に対する減税」に対する要件

出典: 電力中央研究所 社会経済研究所「米国トランプ次期政権によるエネルギー・環境政策の見直しの行方

https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/research/files/1593/pdf/dp24003.pdf, p.18

また、他の減税もバイデン前政権が定めた執行ガイダンスの見直しに着手することで、執行遅延を図ることも可能なため、法案が通らなかった場合にはこのような手段を講じる可能性もあります。

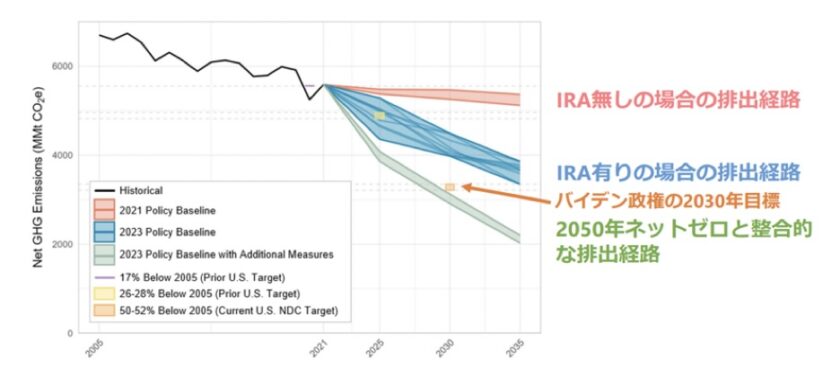

もしインフレ抑制法が撤回された場合、アメリカの今後の温室効果ガス排出量は大きく変わるとされます。2023年に発表されたアメリカ国務省「第5回隔年報告書への補足文書」に基づいて概算すると、インフレ抑制法によって、排出量は2030年に2005年比で33~41%減、2035年に42~50%減が見込まれています。また、インフレ抑制法のうち、EV減税のみを撤回する場合には、2030年に2005年比で29~37%減、2035年に37~42%減になると見込まれています[*10], (図1)。

図1: アメリカの排出量見通し

出典: 電力中央研究所 社会経済研究所「米国トランプ次期政権によるエネルギー・環境政策の見直しの行方」

https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/research/files/1593/pdf/dp24003.pdf, p.25

一方で、インフレ抑制法がない場合、排出量は2005年比で25~31%減に留まるとされ、インフレ抑制法の有無によって削減見込み量に差があるため、その動向を注視する必要があると言えるでしょう[*11]。

EV普及策の転換

トランプ大統領は、バイデン前政権が進めてきたEV普及策を「EVの義務化」だとして、その政策を撤回すると表明しました。そのなかには、新車販売全体に占めるEV等の割合を2030年に50%に引き上げるとした2021年の大統領令も含まれています[*1]。

各州での排ガス規制の終了や、EV補助金の廃止を検討しています。現在、カリフォルニア州などが2035年までにガソリン車などの新車販売を禁止する規制を設けていますが、トランプ大統領の方針によって、それらの規制が改正される可能性があります。

また、トランプ政権は、EVの充電ステーションへの補助金などの支出を直ちに停止するよう各政府機関に対して見直しに向けた報告書を提出するよう求めています。このような政策の転換により、世界のサプライチェーン全体で圧倒的なシェアを誇る中国の存在感が一段と高まるという見方も出ています。

クリーンエネルギー推進を目指す自治体等の動向

トランプ大統領によるエネルギー政策の一方で、自治体や企業のなかには、気候変動対策を引き続き推進すると宣言している機関もあります[*12]。

気候変動対策を重視する州当局、自治体、企業など5,000以上の団体等で構成されるキャンペーン団体「America Is All In」は、トランプ大統領の就任を受けて、クリーンエネルギー経済への移行を継続していくことを宣言しました[*12, *13]。

また、気候変動対策を推進する全米市長で組織する気候市長会議議長のフェニックス市長ケイト・ガレゴ氏も、パリ協定へのコミットメントを後退させるつもりはないとしています。

民主党州を中心に、連邦政府とは異なる政策スタンスを取る州政府も多くあります。例えば、カリフォルニア州は、独自に企業の気候関連情報開示規制を制定したり、EV購入補助金を設けたりする方針です[*14]。

まとめ

トランプ大統領は、選挙戦で「掘って、掘って、掘りまくれ(Drill, Baby, Drill)」とのスローガンを掲げるなど、化石燃料の増産を後押しする施策を講じるとしています[*10]。

バイデン前政権の積極的な気候変動対策とは異なる施策が展開されるなか、州政府や企業のレベルでは気候変動対策を引き続き推進する動きもみられています[*15]。

自治体や企業、市民レベルでの連携強化が、持続的な気候変動対策など世界的な環境問題の解決に向けたカギになると言えるでしょう。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

NHK「トランプ氏 就任1週間で30超の大統領令 大幅な政策転換進める」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250128/k10014705351000.html

*2

独立行政法人 日本貿易振興機構「バイデン政権の政策」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/biden_administration/administration202307_v2.pdf, p.7, p.8

*3

独立行政法人 日本貿易振興機構「バイデン政権発足で変革する気候変動政策(米国)」

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/7df152db3b14d572.html

*4

株式会社日経BP「米国インフレ抑制法、3690億ドルを気候変動に投資」

https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/atcl/column/00005/081900249/

*5

独立行政法人 日本貿易振興機構「バイデン米政権、インフレ削減法成立2周年迎え、その成果発表」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/08/435cb22b85beac29.html

*6

資源エネルギー庁「今さら聞けない『パリ協定』 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~」https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/pariskyotei.html

*7

独立行政法人 日本貿易振興機構「トランプ大統領、パリ協定離脱を発表」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/06/cf2aea16377ec778.html

*8

株式会社日経BP「パリ協定脱退でも脱炭素市場は死守、トランプ政権が貫く米国第一」

https://project.nikkeibp.co.jp/energy/atcl/19/feature/00001/00104/

*9

独立行政法人 日本貿易振興機構「トランプ米大統領、エネルギー関係で5本の大統領令に署名、規制の見直し・緩和を推進」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/01/c77703a946c62da1.html

*10

電力中央研究所 社会経済研究所「米国トランプ次期政権によるエネルギー・環境政策の見直しの行方」

https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/research/files/1593/pdf/dp24003.pdf, p.13, p.14, p.18, p.22, p.25

*11

National Library of Medicine「Emissions and Energy Impacts of the Inflation Reduction Act」

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10336889/?utm_source=chatgpt.com

*12

一般社団法人 環境金融研究機構「トランプ政権のパリ協定離脱に対抗。民主党系州、自治体、企業等による『America Is All In』と『米国気候同盟』が相次ぎ『連邦政府に代わり、クリーンエネ経済移行を』と宣言(RIEF)」

https://rief-jp.org/ct8/153121

*13

公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン「アメリカの非国家アクターが発信」

https://www.wwf.or.jp/staffblog/news/5806.html

*14

株式会社日本総合研究所「トランプ新政権の環境・エネルギー政策とどう向き合うか ― 原子力・水素・炭素回収での連携強化、州政府との協力も重要に ―」

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=109876

*15

NHK「トランプ大統領『パリ協定』から離脱する大統領令に署名

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250121/k10014698561000.html