日本国内のインフラ設備の多くは、今から50年以上前の高度経済成長期に整備されており、現在は老朽化が進んでいます。インフラ設備の老朽化を放置していると、人命を脅かす重大な事故につながる恐れがあります。2025年1月には埼玉県八潮市で下水管の老朽化が原因と考えられる、大規模な道路陥没事故も発生しています。

加速するインフラの老朽化に対応するため、どのような取り組みが求められているのでしょうか。

この記事では、日本国内のインフラ設備の老朽化の実態と電力設備における老朽化対策について解説します。

電力設備や水道管 日本のインフラの老朽化の実態

2025年1月に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故をはじめ、全国各地で水道管破裂を原因とした事故が報告されています。国土交通省によると、高度経済成長期に整備された水道施設が劣化することで、年間2万件を超える漏水・破損事故が発生しています[*1]。

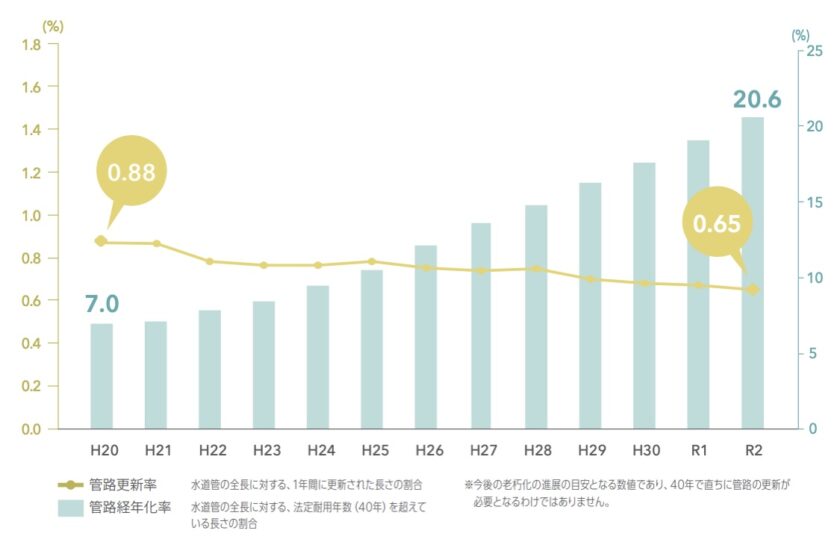

水道管に関しては、老朽化の進行の目安はおよそ40年とされています。しかし、40年を超えて使用されている水道管の割合は年々上昇しており、2020年度末の時点で20.6%となっています[*2], (図1)。

図1: 水道管路の経年劣化率と更新率

出典: 厚生労働省「いま知りたい水道」(2023)

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001076282.pdf, p.7

水道施設の老朽化が進んでいる一方で、水道管の年間更新率に関しては、2008年度の0.88%から徐々に低下し、2020年度には0.65%になっています。更新のスピードが追いついていないことから、今後水道管の老朽化がますます進行していくことが予想されます。

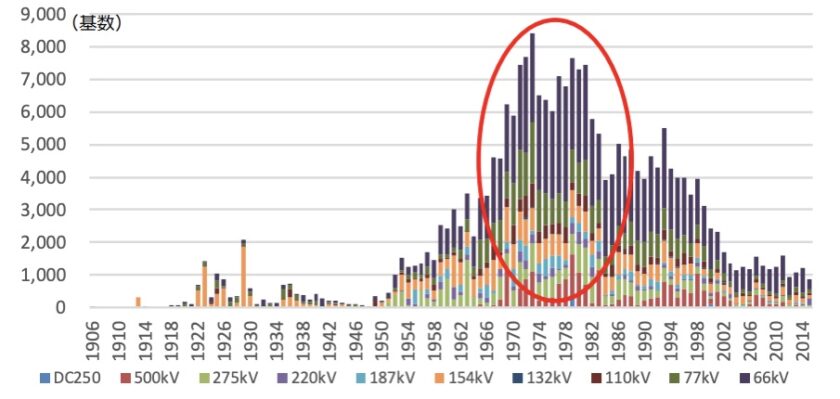

水道施設だけでなく送電鉄塔などの電力設備の多くも、高度経済成長期の1970年代に集中して建設されています[*3], (図2)。

図2: 全国の送電鉄塔の建設年別の内訳

出典: 環境省「電力レジリエンスワーキンググループ中間論点整理」

https://www.env.go.jp/content/900440234.pdf, p.2

つまり、国内の送電設備の多くが、すでに建設から40年〜50年経過しているということになります。今後も、電力設備の老朽化が進行していくことが予測されていることから、設備更新や大規模修繕の必要性が高まっています。

2019年に発生した台風15号、台風19号では電柱などの配電設備に加えて、鉄塔などの送電設備にも被害が及びました。近年の気候変動による台風の大型化などもふまえて、技術基準の見直しも求められています[*3]。

設備の更新によって電力ネットワークは生まれ変わる?

先述の通り、電力設備の老朽化が進んでいることから、台風や地震などの自然災害発生時に倒壊や破損のリスクが高まっています。そのため、電力ネットワークのレジリエンス強化という観点からも、送配電設備への投資が求められています。

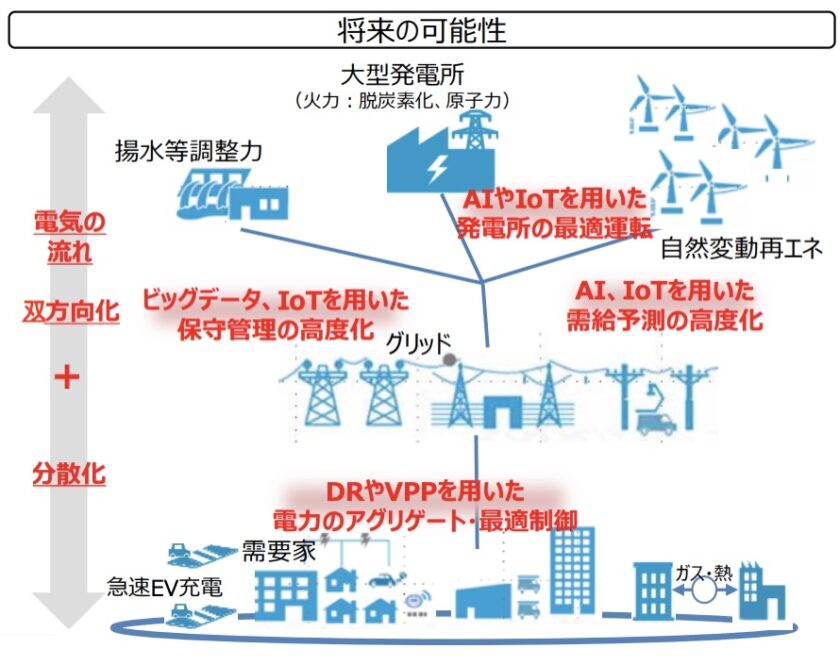

さらに近年は気候変動への対応のため、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの導入拡大が進められています。再生可能エネルギーなどの分散型電源や電気自動車が導入されることで、これまで一方向だった電気の流れは複雑化・双方向化するとみられています[*4], (図3)。

図3: 電力ネットワークの将来の可能性

出典: 経済産業省「電力ネットワークの次世代化について

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/045_04_02.pdf, p.9

送配電設備の更新を含むレジリエンス強化と再生可能エネルギー普及に対応するために導入されたのが、託送料金を一般送配電事業者ごとに設定できる「レベニューキャップ制度」です。

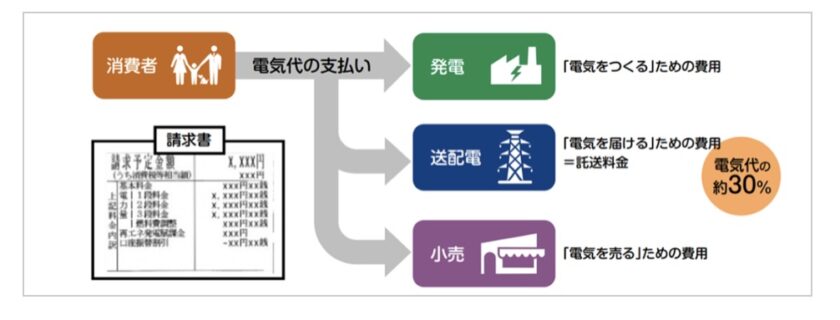

送配電ネットワークの整備にかかるコストは、電気料金を通じて回収される託送料金を財源としています。この託送料金は電気代の約30%を占めており、送電線や配電線、変電所などの建設・運用・保守や需給調整、電力使用量の把握などに充てられています[*5], (図4)。

図4: 託送料金とは

出典: 電力・ガス取引監視等委員会「電気の託送料金とレベニューキャップ制度」

https://www.emsc.meti.go.jp/info/revenue_cap/#p4https://www.emsc.meti.go.jp/info/revenue_cap/

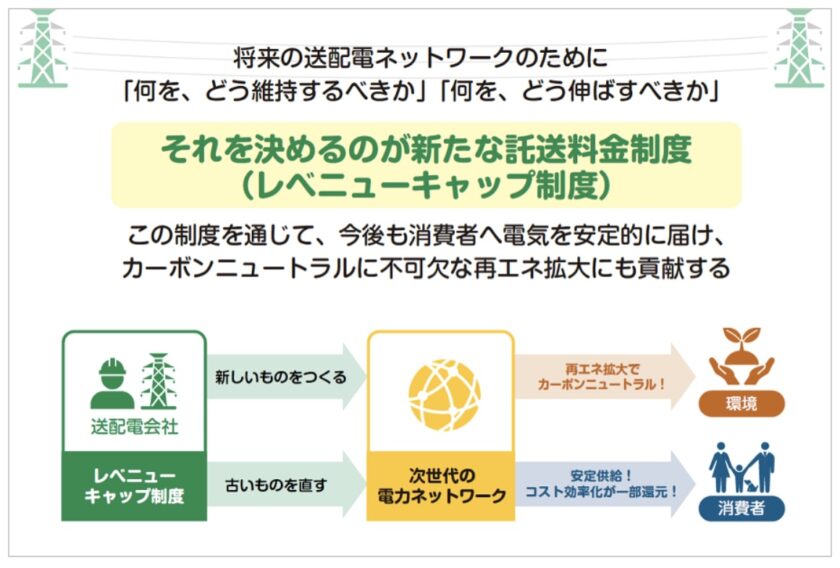

レベニューキャップ制度では、一般送配電事業者が5年間の事業計画を作成し、必要となる費用を国が審査したうえで、託送料金を設定できます。次世代ネットワークの構築に向けて、一般送配電事業者は、どの設備を維持し何を新設するのか計画を立て、コスト低減にも取り組みます[*5], (図5)。

図5: レベニューキャップ制度とは

出典: 電力・ガス取引監視等委員会「電気の託送料金とレベニューキャップ制度」

https://www.emsc.meti.go.jp/info/revenue_cap/#p4https://www.emsc.meti.go.jp/info/revenue_cap/

計画的な投資によって経営が効率化されることで、コストを抑えることが可能になります。レベニューキャップ制度は、事業計画の達成状況を国が評価することで、必要な投資の実施とコストの効率化による消費者の負担軽減の両方を実現する取り組みです。レベニューキャップ制度によって老朽化した設備の更新を適切に実施しながら、再生可能エネルギーの導入を進めることが可能になります。

再生可能エネルギー推進を後押しするアセットマネジメントとは

電力業界におけるアセットマネジメントシステム

レベニューキャップ制度では、国の定める指針に基づいて一般送配電事業者が事業計画を策定しなければなりません。この事業計画の中に含まれる設備保全計画を立てる際に必要となるのが、アセットマネジメントという手法です。電力広域的運営推進委員会が公表している設備更新ガイドラインでも、アセットマネジメントの手法に基づく更新投資、修繕の方針が記載されています[*6]。

このような背景もあり、アセット=資産である電力設備の状態を把握し、適切に管理していくアセットマネジメントシステムが重要になります。

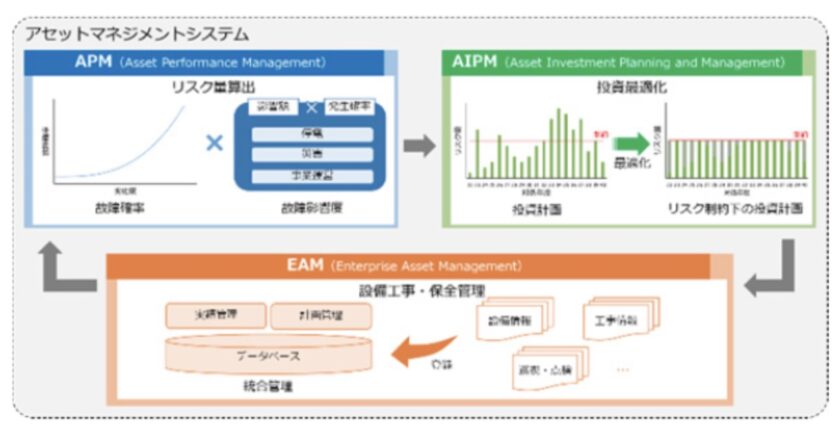

電力業界におけるアセットマネジメントシステムは、設備に関する情報を統合管理するEAM(Enterprise Asset Management)、故障などのリスク量を算出するAPM(Asset Performance Management)、設備投資を最適化するAIPM(Asset Investment Planning and Management)の主に3つの要素から構成されています[*6], (図6)。

図6: アセットマネジメントシステムの構成

出典: 一般社団法人 電気学会「用語解説 第140回テーマ: アセットマネジメントシステム」

https://www.iee.jp/pes/termb_140/

テクニカルアセットマネジメントとは

電力システムの設備投資を最適化するアセットマネジメントに対して、テクニカルアセットマネジメントは、発電所などの運用フェーズにおいて、技術的に資産を管理することです。

設備を適切に管理し、効率的に運用していくテクニカルアセットマネジメントは、導入拡大が進んでいる太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー分野でも広がりつつあります。

テクニカルアセットマネジメントでは、資産である発電所の生産性を最大化しつつコストを削減するため、パフォーマンスの監視・分析、O&M(運用・保守)の監視、施設管理、プロジェクト管理などをおこないます[*7]。

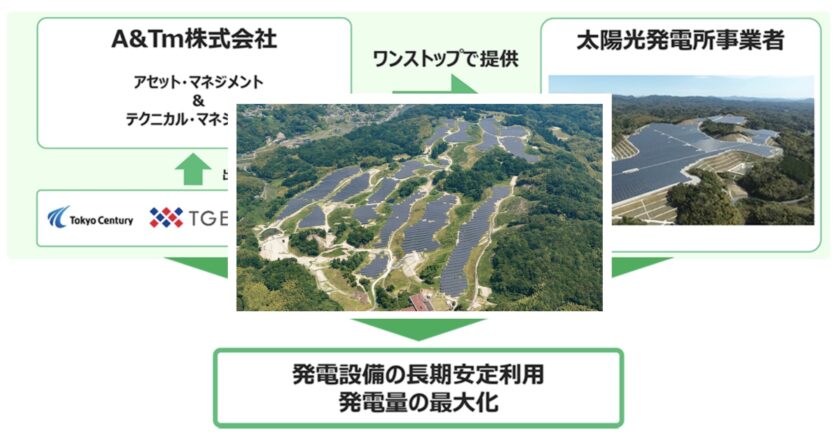

事例1: A&Tm株式会社

A&Tm株式会社は、太陽光発電事業に特化したアセットマネジメントとテクニカルアセットマネジメントを提供する会社です。

アセットマネジメントとテクニカルアセットマネジメントをワンストップで提供し、施設管理を最適化することで、発電設備の長期安定利用と発電量の最大化を実現します[*8], (図7)。

図7: A&Tm株式会社の事業スキーム

出典: 京セラコミュニケーションシステム株式会社「共同事業会社『A&Tm』の設立について」

https://www.kccs.co.jp/news/release/2022/0916/

A&Tm株式会社のテクニカルアセットマネジメントでは、データに基づいて大規模修繕時の設計・施工管理を実施したり、遠隔監視データ分析によって洗浄、除草、小規模修繕などをスポットで手配することも可能です。

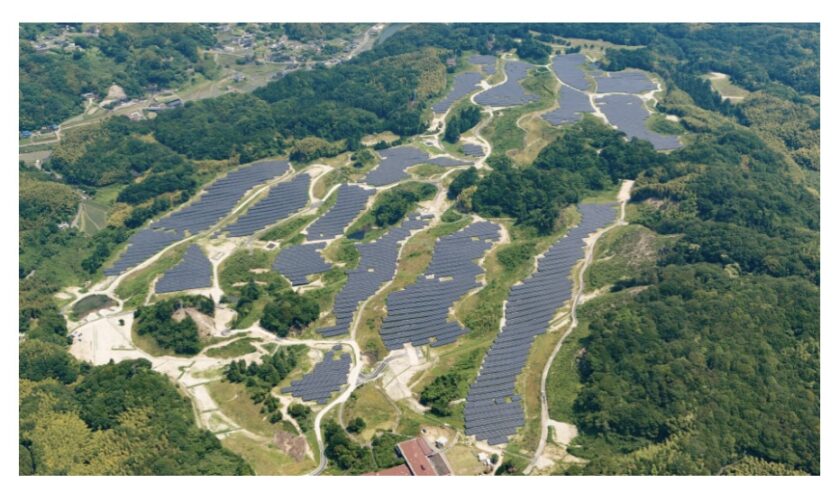

事例2: 自然オペレーションズ株式会社

自然オペレーションズ株式会社では、再生可能エネルギー発電所のライフサイクルを支えるアセットマネジメントサービスを展開しています。アセットマネージャーが発電所の状態を把握し、事業収支を向上させるためのValue-Up案の企画・立案を実施することで、運営期間における収益最大化を実現します[*9]。

次の図8は、自然オペレーションズ株式会社がアセットマネジメントを担当する山口県岩国市にある岩国由宇太陽光発電所で、発電容量は23.5MWpです[*10], (図8)。

図8: 岩国由宇太陽光発電所

出典: 自然オペレーションズ株式会社「事例紹介」

https://so.shizenenergy.net/project/

自然オペレーションズ株式会社のアセットマネジメントサービスでは、太陽光発電所のテクニカルアセットマネジメントとして、O&M(保守管理)事業者への指示・監督、発電所トラブル対応などもおこないます。

また、2025年2月には、300MW規模の太陽光発電所のポートフォリオのアセットマネジメント業務を受託しています。財務的側面だけでなく、技術的な側面からきめ細かいテクニカルアセットマネジメントサービスを提供し、財務・技術の両側面から資産価値最大化を実現します[*11]。

まとめ

日本の電力設備の多くは高度経済成長期に建設されているため、一斉に老朽化が進む設備に対して戦略的に更新や補修を実施していく必要があります。必要な投資を実施しつつ、コスト効率化を図ることが求められていることから、電力設備の資産としての価値を最大化する、アセットマネジメントの重要性が高まっています。

加速する設備の老朽化をふまえて、カーボンニュートラルと電力の安定供給の両方を実現する、次世代の電力ネットワークの構築も検討されています。設備更新をきっかけに、再生可能エネルギーを軸とした新しい電力ネットワークに生まれ変わることが期待されています。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

国土交通省「令和6年度 全国水道主管課長会議」

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/001741376.pdf,p.16

*2

厚生労働省「いま知りたい水道」(2023)

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001076282.pdf, p.7

*3

環境省「電力レジリエンスワーキンググループ中間論点整理」

https://www.env.go.jp/content/900440234.pdf, p.2

*4

経済産業省「電力ネットワークの次世代化について」https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/045_04_02.pdf, p.9

*5

電力・ガス取引監視等委員会「電気の託送料金とレベニューキャップ制度」

https://www.emsc.meti.go.jp/info/revenue_cap/#p4

*6

一般社団法人 電気学会「用語解説 第140回テーマ: アセットマネジメントシステム」

https://www.iee.jp/pes/termb_140/

*7

Vector Renewables「技術資産運用管理」

https://www.vectorenewables.com/ja/services/asset-management/technical-asset-management

*8

京セラコミュニケーションシステム株式会社「共同事業会社『A&™』の設立について」

https://www.kccs.co.jp/news/release/2022/0916/

*9

自然オペレーションズ株式会社「自然オペレーションズ株式会社」

https://so.shizenenergy.net/

*10

自然オペレーションズ株式会社「事例紹介」

https://so.shizenenergy.net/project/

*11

自然電力株式会社「自然オペレーションズ、300MW規模の太陽光発電所ポートフォリオのアセットマネジメント業務を受託」

https://www.shizenenergy.net/2025/02/13/so-300mw-asset-management-contract/