生物は、長い進化の歴史のなかで、様々な機能を持つようになっています。これらの生物の機能からヒントを得て製品開発に役立てることをバイオミメティクスと言います[*1]。

バイオミメティクスは、様々な製品開発等に役立っていますが、近年、風力発電などエネルギー分野での活用も広がっています。

それでは、バイオミメティクスとはどのような考え方なのでしょうか。また、エネルギー分野でどのように役立っているのでしょうか。詳しくご説明します。

バイオミメティクスの概要

バイオミメティクスとは

バイオミメティクスとは、先述したように、生物の機能や構造などを模倣したり、それらから着想を得たりして、新たな技術の開発やものづくりに活かすことです。生物を意味するバイオ(bio)と、模倣を意味するミメティック(mimetic)を組み合わせた言葉で、日本語では生物模倣技術と言います[*1]。

人類は古来より、生物の機能を模倣したものづくりを行ってきました。例えば、ルネサンス期に、レオナルド・ダ・ヴィンチは、鳥の飛翔の観察を通じて飛行機械を設計しました。18世紀初頭には、フランス人技師のブルネルという人物が、造船所で働いているとき、フナクイムシが口から出した分泌液で後方の壁を固めながら木に穴を掘り進んでいる様子からヒントを得て、シールド工法を開発しています[*2]。

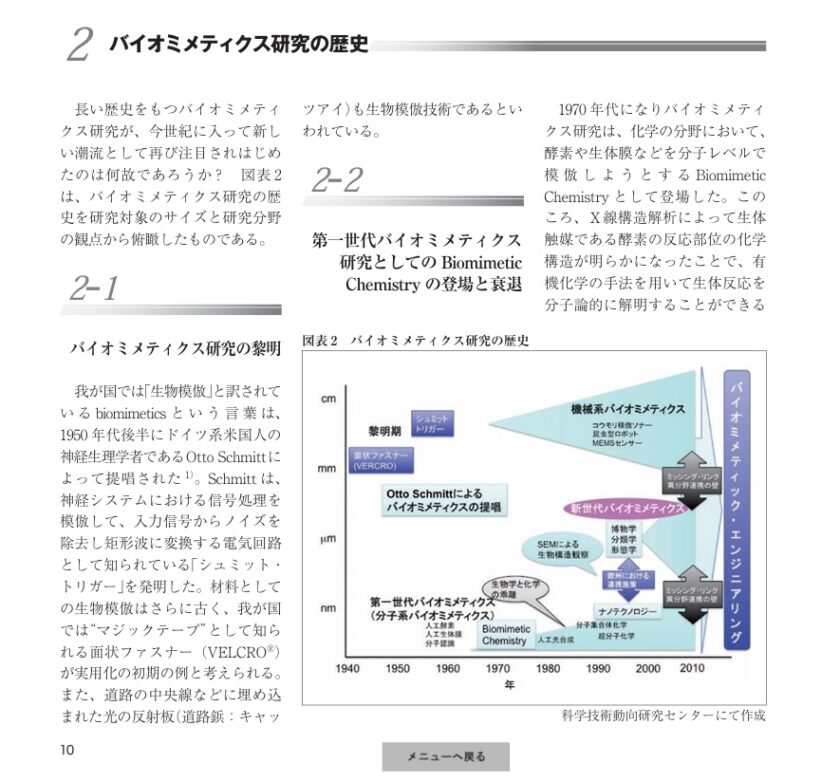

バイオミメティクスという言葉は、ドイツ系米国人の学者であるオットー・シュミットによって1950年代後半に提唱されました。シュミットは、神経システムにおける信号処理を模倣した電気回路である「シュミット・トリガー」を発明しました[*3]。

材料としてのバイオミメティクスの歴史はさらに古く、「マジックテープ」などで知られている面ファスナーも実用化の初期の例の一つです。1948年、スイスのジョルジュ・デ・メストラルは、自分の服や犬の毛にたくさんの野生ゴボウの実がくっついているのに気付いたことがきっかけで、面ファスナーを開発しました[*3, *4]。

バイオミメティクスの活用事例

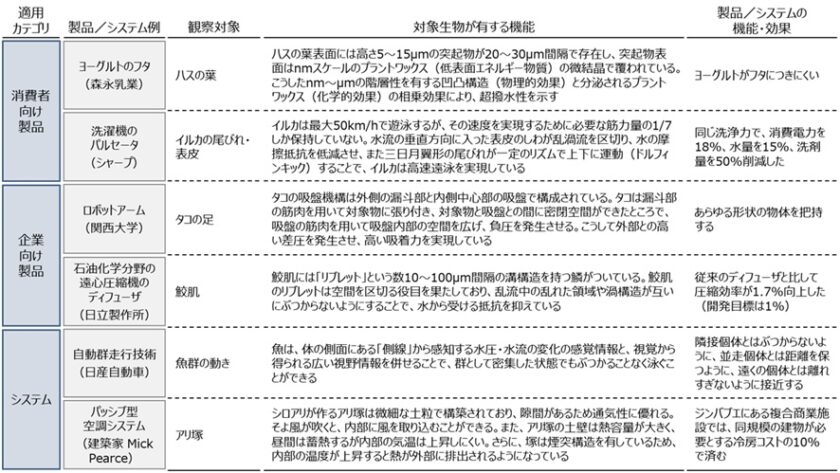

面ファスナーのほか、バイオミメティクスの考え方が取り入れられた製品は数多く存在します[*2], (表1)。

表1: バイオミメティクスの活用事例

出典: 株式会社三菱総合研究所「バイオミメティクスの活用が製造業にもたらす新たな変革」

https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20190610.html

代表的なものとしては、ハスの葉の表面を模倣したヨーグルトのフタが挙げられます。ハスの葉の表面には細かい凹凸構造があるため、これによって水を弾くことができます。これに似た構造をヨーグルトのフタに加工することで、フタにヨーグルトが付きにくくなりました[*1, *2]。

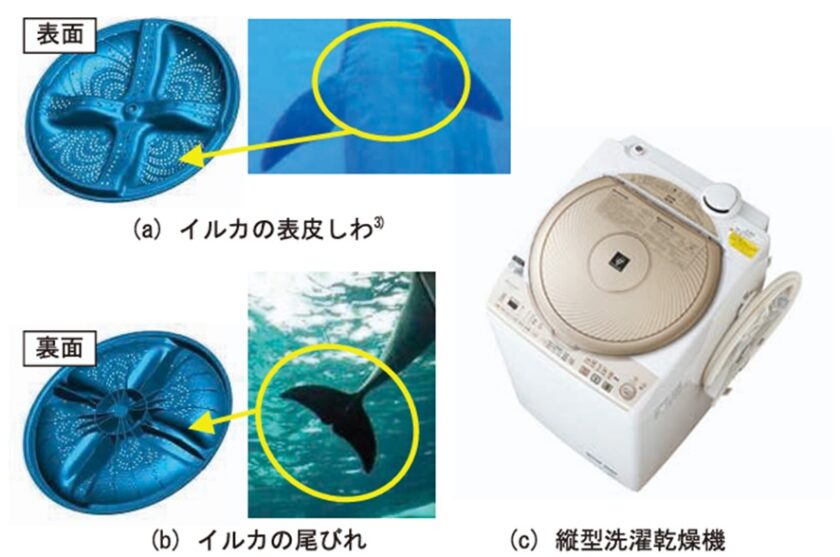

そのほか、シャープ株式会社のパルセータ(洗濯機の底部に取り付けられている円盤状で、衣類を動かして洗うための部品)には、イルカの尾びれの形状(三日月翼)が適用されています[*2, *5], (図1)。

図1: イルカの尾びれを参考にした洗濯機のパルセータ

出典: シャープ株式会社「生物模倣応用による家電製品の価値創造」

https://corporate.jp.sharp/rd/n37/pdf/105_08.pdf, p.35

イルカは、その尾びれによって遊泳時に高効率の泳ぎを可能にしています。同社は、イルカの尾びれをパルセータに応用することで、それまでの従来技術に対し、同一条件下での洗浄力を15%向上させるとともに、洗浄ムラを30%低減させました。また、洗浄時間の短縮により、消費電力量18%低減、水量15%低減、洗剤量50%低減を実現しています[*5]。

エネルギー分野におけるバイオミメティクス

サメの肌をヒントに開発されたフィルム

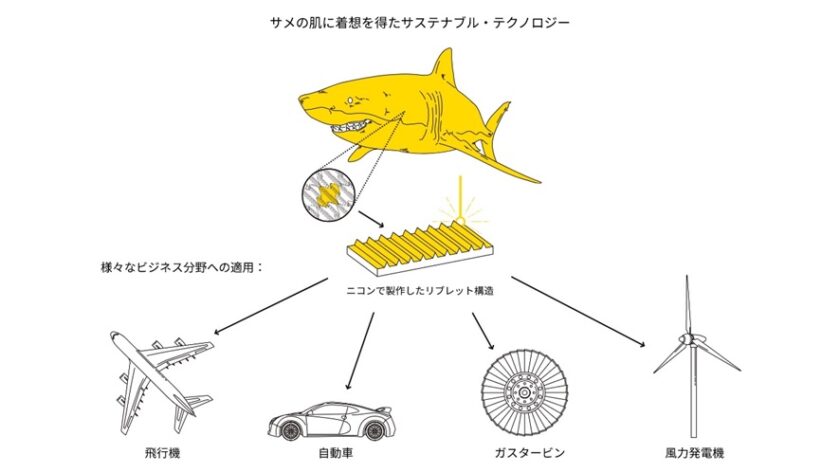

様々な分野での活用が進むバイオミメティクスですが、近年、エネルギー分野での活用も進んでいます。例えば、サメの肌から着想を得て開発されたフィルムを導入することで、脱炭素につなげようとする取り組みが始まっています[*6]。

サメの肌の表面は、目には見えないミクロの鱗でおおわれています。この鱗の形と配列が水の摩擦抵抗を低減しているため、サメは速く、効率的に泳ぐことが可能となっています。これをモチーフにした構造を「リブレット」といい、航空機や自動車、ガスタービン、風力発電などエネルギー効率が求められる様々な分野での適用が進められています[*7], (図2)。

図2: 様々なビジネス分野へのリブレット構造の適用

出典: 株式会社ニコン「カーボンニュートラルを目指す、航空機の技術革新-リブレット加工」

https://www.jp.nikon.com/company/sustainability/highlight/2306_riblet/

ANAグループは、2022年10月5日から、株式会社ニコンのリブレット加工を施したフィルムを装着した特別塗装機「ANA Green Jet」2機を運航する実証実験を行っています[*7], (図3)。

図3: リブレットフィルムを装着した航空機

出典: 株式会社ニコン「カーボンニュートラルを目指す、航空機の技術革新-リブレット加工」

https://www.jp.nikon.com/company/sustainability/highlight/2306_riblet/

同フィルムをANAが保有するすべての航空機に展開した場合、約2%の燃費改善効果が見込め、結果として1年間で約80億円分(25mプール約260杯分)のジェット燃料、約30万トンのCO2削減が期待されています。

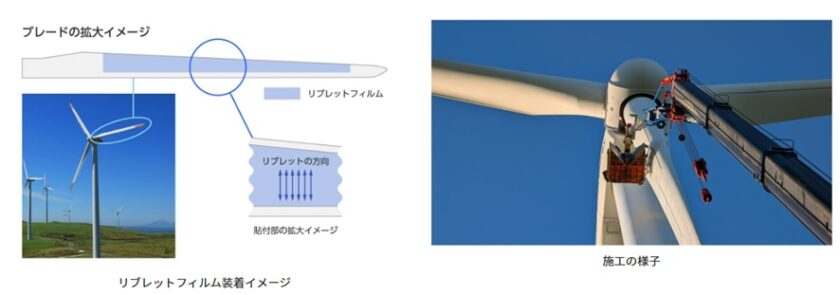

また、株式会社ニコンは、風力発電の発電効率向上に寄与するため、同フィルムを株式会社ユーラスエナジーホールディングスに提供しました。北海道にあるユーラス宗谷岬ウインドファームの風車のブレードに同フィルムを装着し、2024年9月10日から1年間、試験運転が行われています[*8], (図4)。

図4: リブレットフィルムを装着した風車

出典: 株式会社ニコン「風力発電の発電効率向上にむけた実証実験にニコンのリブレットフィルムが採用」

https://www.jp.nikon.com/company/news/2024/0924_01.html

同フィルムを装着することで、風力発電の発電効率が約3%改善すると見込んでいます。ユーラス宗谷岬ウインドファームにある57基の風車すべてに装着した場合、約1,710世帯分の年間電気使用量に相当する発電量の増加が期待されています。

マグロの膜をヒントに開発された塗料

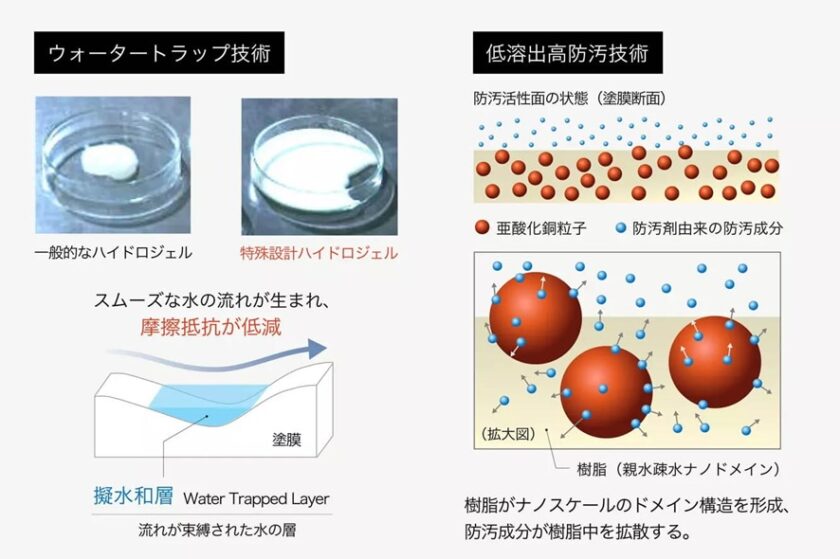

マグロは、皮膚が分厚い粘膜で覆われており、海水との摩擦抵抗を下げることで高速で泳ぐことができ、種類によっては、時速100キロ以上で泳げます。マグロのこのような構造からヒントを得て、日本ペイントマリン株式会社は、この膜に似せたヒドロゲルと呼ばれるゲルを開発しました[*6, *9], (図5)。

図5: マグロの膜から着想を得た技術

出典: 日本ペイントホールディングス株式会社「環境配慮型 船底用 防汚技術」

https://www.nipponpaint-holdings.com/rd/technology/202011189/

同社は、ヒドロゲルを塗料に混ぜた低摩擦塗料を船底に塗ることで、摩擦抵抗を従来のものより15%低減しました。また、同社が開発した低摩擦型の船底塗料「A-LF-Sea」は、従来型の製品と比較して約10%の燃費を削減し、それに伴うCO2排出量の削減も実現しています[*9, *10]。

マグロのこの機能を活用した技術は、すでに様々な船底で導入され、燃費改善に役立っています。例えば、東京と伊豆諸島などを航行する大型客船は、同塗料を船底に塗ることで燃料を300キロリットル、年間で約1割削減したとされています[*6]。

ナメクジをヒントに開発された太陽光パネルのコーティング

太陽光発電は、太陽光パネルに雪が積もると発電効率が低下してしまうため、降雪地帯等では、効率的な発電に向けて、氷雪が付着するのを防ぐことが不可欠です[*11]。

氷雪などの付着物を抑制するコーティング材としてはすでに、2011年に米国で開発された食虫植物ウツボカズラの捕虫の仕組みを模倣した撥液コーティング材があります。しかし、同コーティング材には、表面の難付着性液体の層がなくなればその機能は失われてしまうという課題がありました[*12]。

そこで、産業技術総合研究所は、多少の傷がついても液体を維持し続けるような仕組みをもつナメクジに着目し、研究を進めてきました[*12], (図6)。

図6: ナメクジの粘液を用いた体表清浄

出典: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所「傷を自分で直す、生物のようなコーティング新素材」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20190302.html

ナメクジは、表面の粘液と移動するときの動きで汚れを取り除く仕組みを持っています。同研究所は、この粘液と同様に、モノの表面から不要な物質となじみにくい成分が常に出てくるようにすれば、清浄さを保てると考えました。

そこで、ゲルの表面に液体が浸み出してくる離しょう(ゲル状のものから液体が分離すること)という現象を応用し、「SLUG(Self-LUbricating Gel: 自己潤滑性ゲル)」というゲルを開発しました。

また、その効果が持続するよう自己修復機能の開発も行われています。高い撥水性を示すことで知られるハスの葉の表面の凹凸構造を参考に開発が行われ、世界初の自己修復性と高い撥水性を持つ材料の開発に取り組んでいます。

同技術を社会実装するため、現在、豪雪地帯における実証事業が行われています。SLUGシートが普及することで、冬季、豪雪地帯における太陽光発電のさらなる普及につながることが期待されています[*11]。

まとめ

様々な分野で広く普及しているバイオミメティクスですが、今回紹介したように風力発電や太陽光発電などエネルギー分野での活用も広がっています。また、バイオミメティクスの技術を活用することで燃費改善などにも貢献でき、脱炭素の観点からも期待されています。

バイオミメティクスの技術が活用された製品やサービスについて、注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

国立研究開発法人 産業技術総合研究所「バイオミメティクスとは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20241127.html

*2

株式会社三菱総合研究所「バイオミメティクスの活用が製造業にもたらす新たな変革」

https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20190610.html

*3

科学技術動向研究センター「生物の多様性に学ぶ新世代バイオミメティック材料技術の新潮流」p.10 *以下からダウンロード

https://nistep.repo.nii.ac.jp/records/5877

*4

クラレファスニング株式会社「面ファスナーの歴史」

https://www.magic-tape.com/about/history.html

*5

シャープ株式会社「生物模倣応用による家電製品の価値創造」https://corporate.jp.sharp/rd/n37/pdf/105_08.pdf, p.35

*6

NHK「“魚をマネして脱炭素”? 広がる『生物模倣』技術」

https://www3.nhk.or.jp/news/contents/ohabiz/articles/2024_1122.html

*7

株式会社ニコン「カーボンニュートラルを目指す、航空機の技術革新-リブレット加工」

https://www.jp.nikon.com/company/sustainability/highlight/2306_riblet/

*8

株式会社ニコン「風力発電の発電効率向上にむけた実証実験にニコンのリブレットフィルムが採用」

https://www.jp.nikon.com/company/news/2024/0924_01.html

*9

日本ペイントホールディングス株式会社「環境配慮型 船底用 防汚技術」https://www.nipponpaint-holdings.com/rd/technology/202011189/

*10

日本ペイントホールディングス株式会社「低摩擦型船底塗料の技術が地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞」

https://www.nipponpaint-holdings.com/news_release/20191206/

*11

環境省「革新的な氷雪付着防止材料による積雪地帯における太陽光パネルの発電効率向上実証事業」

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_funds/pdf/db/298.pdf

*12

国立研究開発法人 産業技術総合研究所「傷を自分で直す、生物のようなコーティング新素材」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20190302.html