温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現には、CO2の主要な排出源である産業の脱炭素化が不可欠です[*1]。

現在、日本では、製造業のCO2排出量が大きく、国内全体の部門別排出量の3分の1を占めます。また、製造業のなかでも鉄鋼業からの排出量が3分の1を占めているため、鉄鋼業における脱炭素化の取り組みが求められています。

そこで近年、鉄鋼業ではグリーンスチールのような環境に配慮した製品の販売など、脱炭素化の取り組みが進んでいます。

具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。詳しくご説明します。

鉄鋼業における脱炭素化の重要性

鉄鋼業の現状

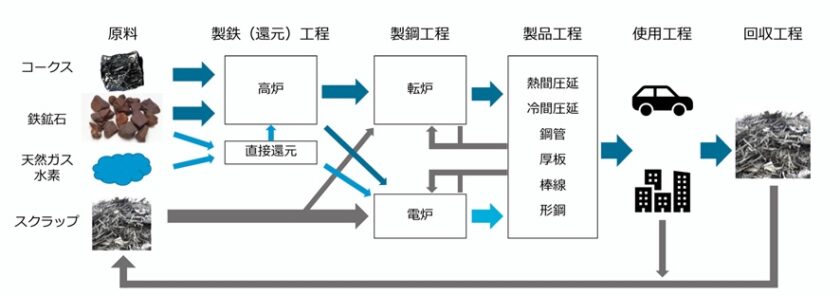

鉄鋼業は、自動車、船、家電など様々な製品の素材となる鉄を製造する産業です。鉄は、鉄鉱石をコークス(石炭)で還元する高炉法、鉄鉱石を天然ガスや水素で還元して電炉で精錬する直接還元法、スクラップを原料にした電炉法などの方法で作られます[*2], (図1)。

図1: 製鋼製造プロセス

出典: GX推進のためのグリーン鉄研究会事務局「鉄鋼業を取り巻く状況について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/green_steel/pdf/001_04_00.pdf, p.4

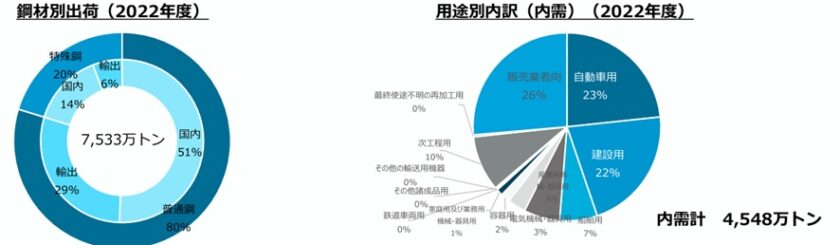

現在、国内で生産される鋼材のうち、約7割は国内に出荷され、残りの約3割が海外に輸出されています[*2], (図2)。

図2: 国内で生産された鉄の需要先

出典: GX推進のためのグリーン鉄研究会事務局「鉄鋼業を取り巻く状況について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/green_steel/pdf/001_04_00.pdf, p.5

国内で最終使途が分かっている鋼材では、自動車用が最も多く全体の23%、次いで建設用が22%となっています。その他、船舶や産業用機械・器具、容器など幅広い分野で活用されています。

世界全体の鉄鋼材料の需要は、今後も増加することが見込まれています。日本や米国、ドイツなどで構成されるOECD(経済協力開発機構)諸国における需要は頭打ちとなっています。一方、途上国においては、今後も人口増加が見込まれることから、その需要も増加すると予想されています。

鉄鋼業におけるCO2排出状況

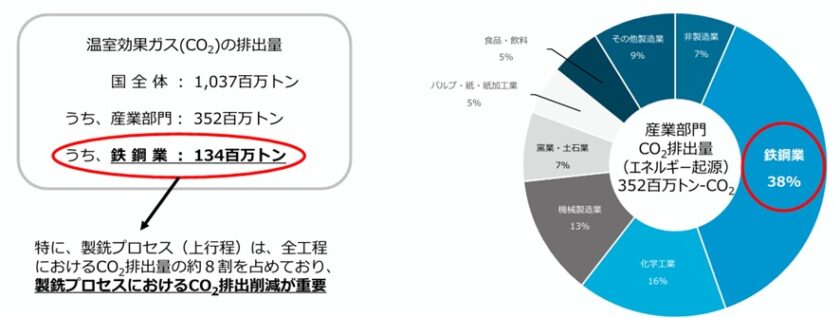

2022年度の日本全体におけるCO2排出量1,037百万トンのうち、鉄鋼業によるCO2排出量は13%を占めています[*2], (図3)。

図3: 国内における鉄鋼業のCO2排出量(2022年度)

図3: 国内における鉄鋼業のCO2排出量(2022年度)

出典: GX推進のためのグリーン鉄研究会事務局「鉄鋼業を取り巻く状況について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/green_steel/pdf/001_04_00.pdf, p.12

産業部門全体のうち、鉄鋼業のCO2排出量は38%を占め、産業部門のなかでも主要な排出源の一つです。そのため、国内全体のCO2排出量を削減するためには、鉄鋼業におけるCO2排出削減が喫緊の課題と言えます。

鉄鋼業における脱炭素化に向けた動向

日本政府は、2030年度、2013年度と比べて温室効果ガスを46%削減し、さらに50%の高みに向けて挑戦することを表明しました[*2]。

それに伴い、鉄鋼業でもCO2排出量削減の機運が高まっています。例えば、鉄鋼を生産する主要なメーカーと鉄鋼流通を担う商社で構成される日本鉄鋼連盟は、2030年度のエネルギー起源CO2排出量を2013年度比で30%削減する目標を掲げています[*2, *3]。

また、国が掲げる分野別投資戦略では、高炉での水素還元製鉄の研究開発を進めるとともに、後述するグリーンスチールの市場投入・拡大を方向性として掲げるなど、様々な取り組みを進めていくとしています。

水素を活用した低炭素化の取り組み

水素還元製鉄とは

現在、製鉄所で広く採用されている製鉄方法は、鉄鉱石とコークスを高炉に投入し、鉄鉱石から鉄を取り出す工程(還元)と、それを溶かす工程を一貫して行う高炉法です。しかし、高炉法はコークスを使用するため、CO2が発生するという課題を抱えています[*4]。

そこで研究開発が進められているのが、水素を使って鉄鉱石を還元する「水素還元製鉄」です。この方法では、コークスの代わりに水素を使用するため、CO2の発生を抑えることができます。

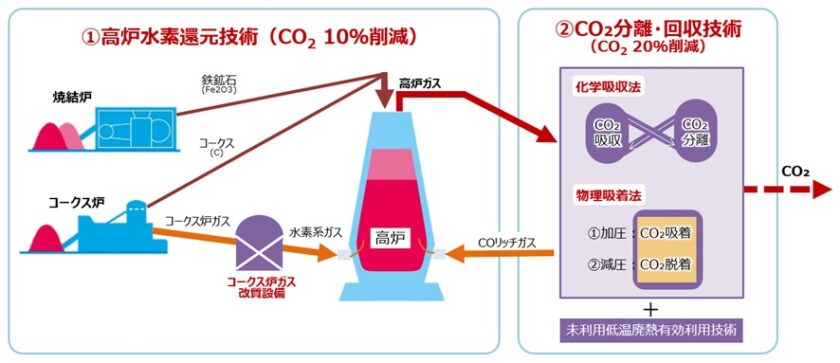

日本が2008年から開始した「水素活用還元プロセス技術(COURSE50)」というプロジェクトでは、製鉄所内で発生する水素を高炉に直接吹き込む技術を開発しています。また、製鉄所内で使われずに廃棄されていた低温の熱エネルギーをCO2の分離・回収技術に活用することで、製鉄所から発生するCO2の約30%削減を目指しています[*4], (図4)。

図4: 「水素活用還元プロセス技術(COURSE50)」の概要

図4: 「水素活用還元プロセス技術(COURSE50)」の概要

出典: 資源エネルギー庁「水素を活用した製鉄技術、今どこまで進んでる?

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso_seitetu.html

水素直接還元技術とは

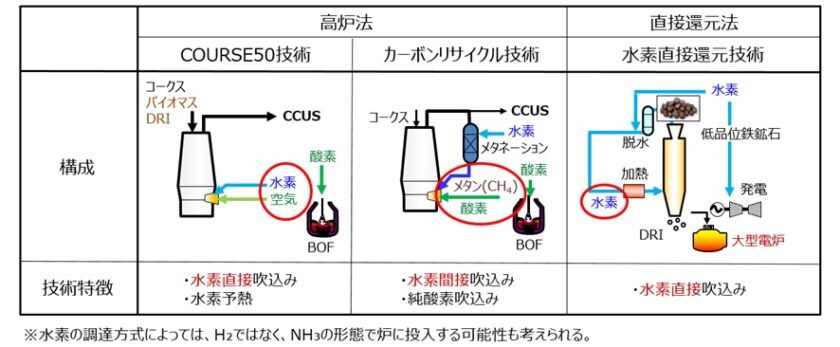

コークスを使用する高炉法ではなく、直接還元法という方法によって水素を活用する動きも活発化しています[*4]。

直接還元法は、天然ガスを使用して鉄鉱石を固体のまま還元し、その後電炉に移して鉄鉱石を溶かす方法です。コークスを使わないため、高炉法よりもCO2の発生を抑えることができますが、還元の際に水素を用いることで、さらなるCO2削減が可能となります[*4], (図5)。

図5: 高炉法と直接還元法の比較

出典: 資源エネルギー庁「水素を活用した製鉄技術、今どこまで進んでる?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso_seitetu.html

高炉法は、高いエネルギー効率と不純物除去能力により、高品位鋼の製造に適しています。しかし、その製造工程上、コークスの完全な不使用は難しく、CO2排出量をゼロにすることはできません。

一方、直接還元法は、100%水素還元を実現できればCO2排出をゼロにできるという大きな利点があります。ただし、高炉法に比べてエネルギー効率や不純物除去の面で課題も存在します。そのため、脱炭素化を進める上では、複数のアプローチを組み合わせることが重要となります。

水素を活用した製鉄技術の研究開発動向

高炉法、直接還元法ともに、国内外で水素の活用に向けた研究開発が活発化しています。例えば、水素を活用した高炉法について、インドのTata Steel社は2023年4月に、高炉実機への水素吹き込み試験を実施したと発表しました。同試験によって、粗鋼生産量1トンあたり約7~10%のCO2排出量を削減できる見込みとしています[*2]。

水素直接還元技術について、ドイツのThyssenKrupp社は直接還元プラントと電気溶解炉を発注したことを公表しました。同社は、2026年末に天然ガスによる操業を開始し、2027年以降の100%水素直接還元を目指すとしています。

国内でも、水素活用還元プロセス技術について、政府は2030年までに商用第1号機を稼働することを目指しています。また、水素直接還元技術については、2040年代半ばに社会実装することを目標に、研究を進めています[*4]。

グリーンスチールによる脱炭素化の促進

グリーンスチールとは

鉄鋼業における脱炭素化に向けて、現在、グリーンスチールの導入拡大が進んでいます。グリーンスチールとは、製造時のCO2排出量を従来の鉄鋼より大幅に削減した鋼材を指します。近年、国内外でその市場が拡大しており、2030年までに世界で約1億トン(世界粗鋼生産の約5%)まで成長する可能性があるとされています[*1]。

ただし、現在のところ、グリーンスチールとはどの程度までCO2排出量が低減された鋼材なのか明確な定義がないことに留意する必要があります。

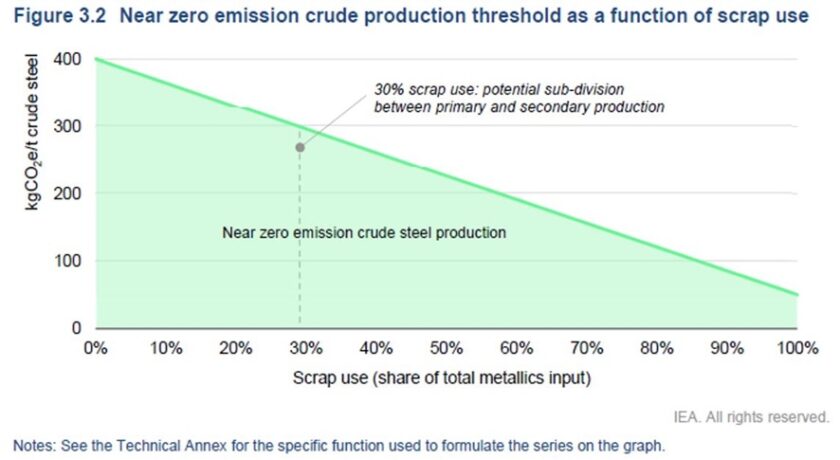

グリーンスチールに似たものとして、IEA(国際エネルギー機関)が2022年に提案した「ニア・ゼロエミッションスチール(NZS)」があります。これは、鉄鉱石を還元して作る鉄と、その鉄をリサイクルして再利用する鉄の利用比率によってCO2排出量の閾値(しきいち。境界となる値のこと)を設定し、それを下回るものをニア・ゼロエミッションスチールと定義するものです[*1], (図6)。

図6: ニア・ゼロエミッションスチールの考え方

出典: 資源エネルギー庁「鉄鋼業の脱炭素化に向けた世界の取り組み(前編)~『グリーンスチール』とは何か?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/green_steel_01.html

グリーンスチールには、現在のところニア・ゼロエミッションスチールのような数値上の明確な定義はありませんが、今後、グリーンスチールの定義づけにおいて、この考え方が出発点となると考えられています。

グリーンスチール商品の特徴と分類

グリーンスチールには明確な定義がないため、CO2排出が少ないことが謳われたグリーンスチール商品が数多く存在します。これまでに発表されている主要な鉄鋼メーカーのグリーンスチール商品は、その内容・特徴により、「リアル・プライマリ」タイプ、「リアル・リサイクル」タイプ、「証書」タイプの3つに分類できます[*5]。

まず、「リアル・プライマリ」タイプとは、CO2排出を実際に大幅削減したプライマリ鉄鋼(主に高炉など、鉄鋼石を原材料にした還元プロセスによって生産された鉄鋼)製品のことです。

具体的には、化石燃料フリー電力由来の水素やバイオガスを使用した水素直接還元製鉄プラントによって製造されたスウェーデンのSSAB社の製板が挙げられます。同社は、2021年にパイロットプラントでの製造を経て、工場建設を開始しており、早期の商用生産開始が期待されています。

次に、「リアル・リサイクル」タイプとは、実際の排出を大幅に削減し、ゼロに近づけたリサイクル鉄鋼(スクラップ鉄利用の製鉄)製品のことです。

原料にスクラップ鉄を使用しており、その多くが電炉を使って生産されています。CO2排出の多い高炉などの還元プロセスがなく、化石燃料の使用量が比較的少ないため、再生可能エネルギーを電力に活用することなどにより、排出量をゼロに近づけることが可能です。

例えば、東京製鐵株式会社が発表した「ほぼゼロ」は、自家発電等によって再生可能エネルギー由来の電力を使用しています。その結果、製造プロセスのスコープ1、2(自社の直接排出・他社から供給された電気等を使うことで間接的に排出されたCO2排出量)におけるCO2排出を鋼1トン当たり0.4トンに抑え、さらに残余分についても非化石証書により鋼1トン当たり0.1トンまで低減しています。

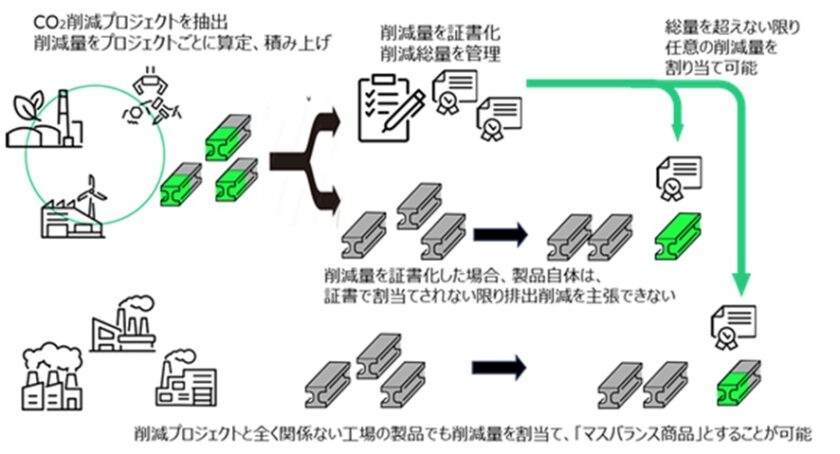

最後に、「証書」タイプとは、排出削減量を証書化し、製品に付与することで排出を削減したとみなすものです。鉄鋼所や鉄鋼会社内での様々な排出削減対策による削減量を集約し、任意の製品にその削減量を付与することで、バーチャルな低炭素・カーボンニュートラル鋼とみなしています。

証書を活用した商品のルールを明確にするため、日本では、日本鉄鋼連盟がガイドラインを発表しています。社内のCO2削減プロジェクトごとの削減量を積み上げ、製品に対して任意の削減量を割り当てることが可能となっています。ガイドラインでは、プロセスの適正さと証書の価値を主張するため、第三者認証を実施するとしています[*5], (図7)。

図7: 日本鉄鋼連盟による証書タイプのグリーンスチール商品イメージ

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「グリーンスチールの市場形成にむけて」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_GreenSteel_mb_202407.pdf, p.11

すでに商品化されている事例としては、株式会社神戸製鋼所のKobenable Steelが挙げられます。同商品は、高炉による製鋼プロセスにおいて、鉄鉱石の一部を直接還元鉄(天然ガス使用によりすでに還元済みの鉄源)に置き換えることで、使用する石炭の量を減らし、CO2を削減したものです。

この削減量を実際に製造された鋼材に均等に割り当てるのではなく、任意の鋼材に割り当てることで、削減率100%の製品や50%の製品を作り出しています。

まとめ

鉄鋼材料は、様々な製品を製造するうえで必要不可欠なものであり、世界的には今後もその需要が増加することが見込まれます。一方で、排出量の多い製鉄業では、カーボンニュートラルの実現に向けた脱炭素化が求められています。

現在、鉄鋼業界では水素を活用した製鉄技術などを通じて、脱炭素化の取り組みが進められています。また、証書型のCO2排出削減制度も活用され、鉄鋼メーカー各社は「グリーンスチール」として商品化を進めています。

グリーンスチールは、現状定義が明確ではないため、今回紹介してきたように、様々な類型がありますが、鉄鋼業における脱炭素化の促進に向けて、その普及が期待されています。定義の明確化や技術開発の動向など、グリーンスチールの今後の展開に注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

資源エネルギー庁「鉄鋼業の脱炭素化に向けた世界の取り組み(前編)~『グリーンスチール』とは何か?

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/green_steel_01.html

*2

GX推進のためのグリーン鉄研究会事務局「鉄鋼業を取り巻く状況について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/green_steel/pdf/001_04_00.pdf, p.3, p.4, p.5, p.6, p12, p.13, p.16, p.17, p.19, p.20

*3

一般社団法人 日本鉄鋼連盟「日本鉄鋼連盟の概要」

https://www.jisf.or.jp/about/outline/index.html

*4

資源エネルギー庁「水素を活用した製鉄技術、今どこまで進んでる?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso_seitetu.html

*5

公益財団法人 自然エネルギー財団「グリーンスチールの市場形成にむけて

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_GreenSteel_mb_202407.pdf, p.5, p.7, p.8, p.9, p.10, p.11