日本政府は、2030年度までに電力全体の1%を地熱発電でまかなう目標を設定しています。しかし、地熱発電の導入目標が1.5GWであるのに対して、2024年5月時点の導入量は約0.6GWと、大きな差があります[*1]。

このギャップを埋めるために、新たなエネルギー源として近年注目を集めているのが、「超臨界地熱発電」です。

超臨界地熱発電とはどのような発電方法なのでしょうか。実用化に向けた国内外の最新動向や課題と併せて、詳しくご説明します。

地熱発電とは

地熱発電の仕組み

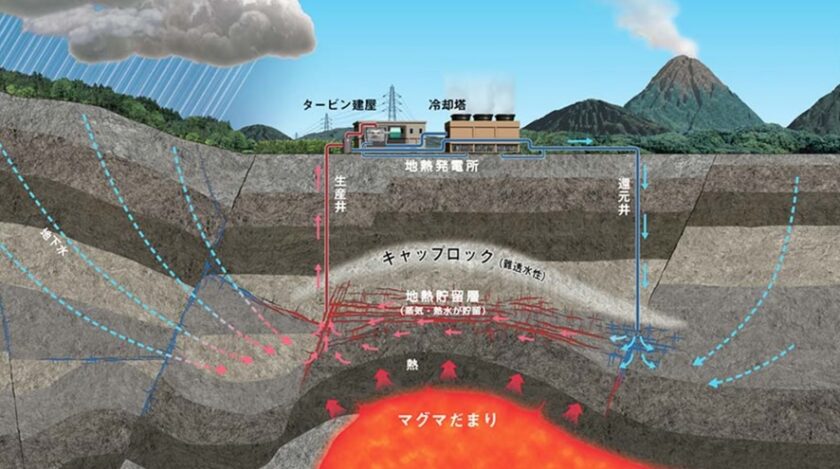

地熱発電とは、主に地下のマグマなどによって熱せられた高温の水や水蒸気の力を用いて行う発電のことです。再生可能エネルギーを利用した発電方法の一つで、脱炭素化の実現に向けて、さらなる導入拡大が期待されています[*2]。

火山などの地下深くには、マグマだまりと呼ばれる場所があり、その周辺の岩石はマグマによって熱せられています。そこに地下水が浸透すると、高温の熱水がつくられますが、このとき、水を通さない層であるキャップロックが上部にあると、熱水がその下の地熱貯留層に閉じ込められます。地熱貯留層に地上から井戸を掘ると、貯留層の中の蒸気や熱水は圧力の低い地上に向かって噴出します。この蒸気でタービンを回すのが地熱発電です[*3], (図1)。

図1: 地熱発電の原理

出典: 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構「地熱発電とは?その仕組みからメリット・デメリットまで解説」

https://www.jogmec.go.jp/publish/plus_vol13.html?mid=hp231213

地熱発電は、太陽光発電や風力発電と異なり、天候や季節、時間などによる発電量の変化はないため、安定的に発電できるメリットがあります。一方で、新たな場所で地熱発電を開発する場合、掘削した井戸が蒸気にあたる成功率は2~3割のため、開発リスクが高いことが挙げられます。また、地熱貯留層の調査から事業開発までに少なくとも10数年かかるため、事業開始までに時間がかかるというデメリットもあります。

国内における地熱発電の現状

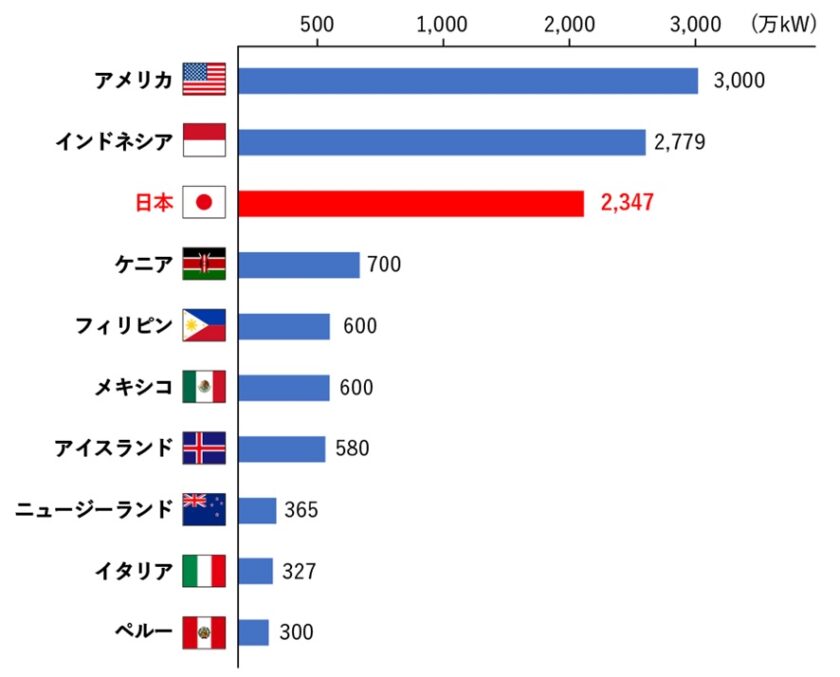

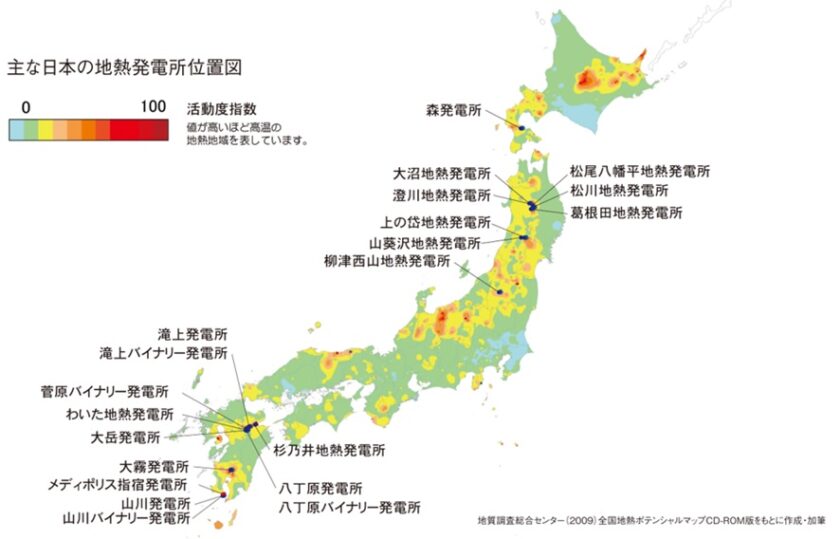

地熱資源量は火山が多い国に集中しています。なかでも日本は火山の多い国であり、世界3位の地熱資源量を誇ります[*3], (図2)。

図2: 世界の地熱資源量

出典: 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構「地熱発電とは?その仕組みからメリット・デメリットまで解説」

https://www.jogmec.go.jp/publish/plus_vol13.html?mid=hp231213

日本の現在の地熱発電設備容量は約0.6GW、発電電力量は3,000GWhです。これは、日本の電力の0.3%に相当します[*3], (図3)。

図3: 日本の地熱発電

出典: 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構「地熱発電とは?その仕組みからメリット・デメリットまで解説」

https://www.jogmec.go.jp/publish/plus_vol13.html?mid=hp231213

1990年代半ば以降、日本国内の地熱発電の設備容量は横ばいが続きました。これは、開発難度の高さに加え、温泉事業者など地元住民からの懸念の声があがったためです。

しかし、カーボンニュートラル実現に向けては、地熱資源を活かす必要があります。そこで政府は、2030年に設備容量の導入量を1.5GWに拡大するという目標を掲げました。

超臨界地熱発電とは

超臨界地熱発電の仕組み

政府は地熱発電の設備容量を拡大する目標を掲げていますが、先述したように、2024年5月時点の導入量は約0.6GWと、さらなる導入拡大が求められています。

目標達成に向け、地熱による発電量を増やすことができる革新的な技術として近年注目を集めているのが、超臨界地熱発電です[*1]。

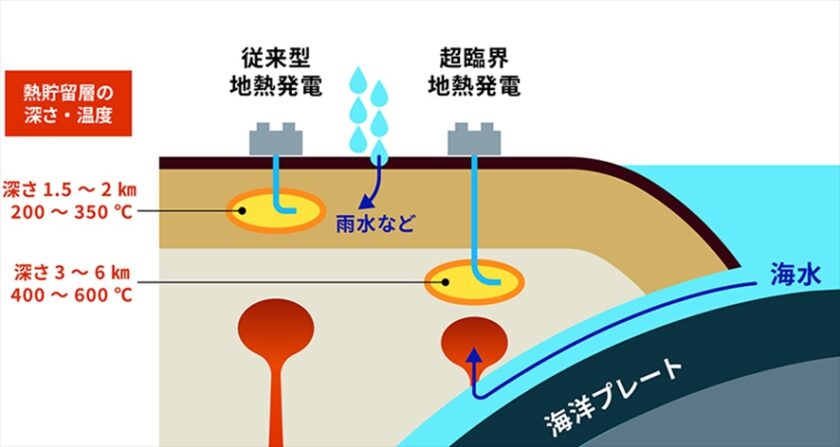

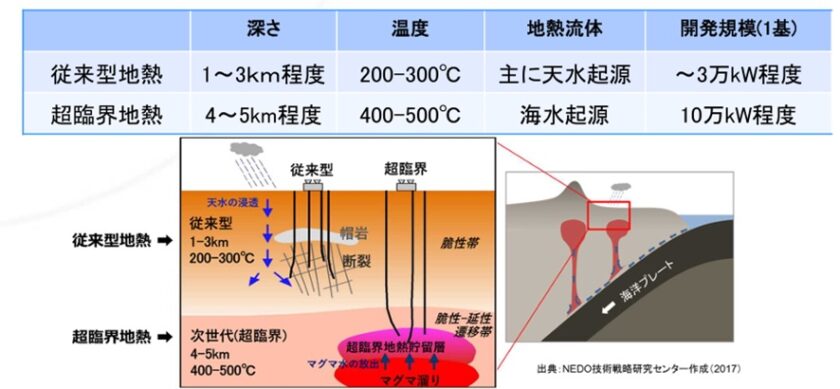

超臨界地熱発電とは、従来型の地熱発電で利用する地熱貯留層よりもさらに深い、地下約3~5kmにあるマグマ起源の流体を利用する発電技術のことです[*1], (図4)。

図4: 超臨界地熱発電とは

出典: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所「超臨界地熱発電とは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20250521.html

一方で、地熱貯留層よりもさらに深い、非常に高温高圧な条件下では、流体は超臨界状態にあるとされます。超臨界状態とは、ある物質が液体と気体の状態を区別できる限界の温度・圧力を超えた状態のことで、超臨界地熱発電は、純水であれば超臨界状態にある流体を取り出し、発電用のタービンを回すことで、従来の地熱発電に比べて効率よくエネルギーを取り出すことができます。

近年、世界の地熱先進国では、超臨界地熱発電導入に向けた研究開発が進んでいます。例えば、日本やニュージーランドなど、海洋プレートの「沈み込み帯」にある地域では、海洋プレートが沈み込む際に境界部分でマグマが発生しており、これが地上へ向けて年に数cm程度上がってきます。このマグマは地表からある程度のところで上昇が止まり、時間をかけて冷えていきます。従来型の地熱発電は、この冷えつつあるマグマを熱源として利用していますが、近年の研究では、地上近くまで上がってきたマグマの一番上のところに、高温高圧の流体を蓄えた部分があるということが分かってきています[*1, *4], (図5)。

図5: 従来型地熱発電と超臨界地熱発電の比較

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「超臨界地熱発電技術開発について」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/geothermal/nextgeneration/data/1_6.pdf, p.3

超臨界地熱発電導入のメリット

超臨界地熱発電には、その実現によって大量の発電が可能になるというメリットがあります[*1]。

超臨界地熱資源は、多くの火山の下に存在すると考えられています。特に、過去100万年以内に噴火したことのある火山の下には、超臨界地熱資源が存在している可能性が高いとされています。

日本国内にある1つの火山で100MWの発電が可能と仮定すると、発電容量は数GW以上に達する可能性があり、現在と比べて10倍以上の発電量に増やすことができる計算です。また、自国でエネルギーを確保できるようになるため、カーボンニュートラルの実現のみならず、エネルギーセキュリティの強化にもつながります。

さらに、超臨界地熱資源は気候条件に左右されないため、従来型の地熱発電と同様に、安定的な発電が可能です。季節や天候、時間帯を問わず安定的かつ低コストで発電できるベースロード電源としても期待できるため、今後のエネルギー問題を解決する手段の一つとして、非常に有望だと考えられています。

超臨界地熱発電の最新動向

世界の研究開発動向

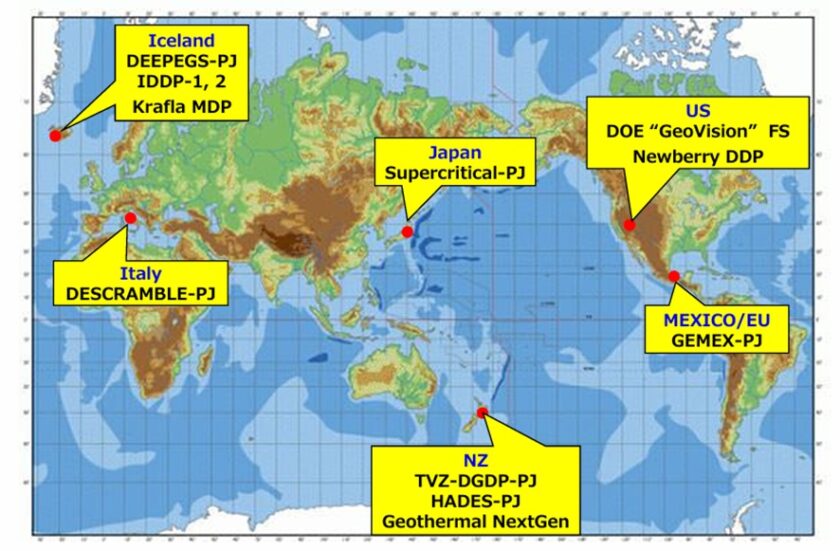

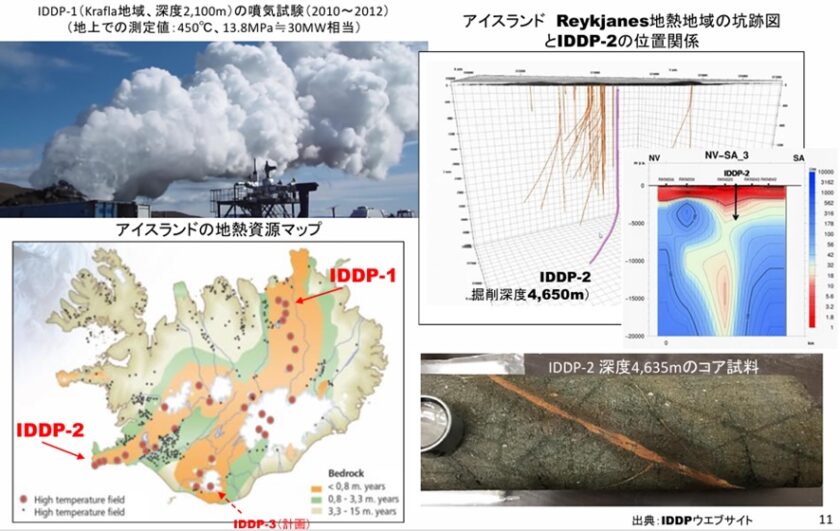

国外では、アイスランドやアメリカ、ニュージーランドなど地熱発電が盛んな国での研究開発が始まっています[*5], (図6)。

図6: 国外の超臨界地熱資源開発の動向

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「『超臨界地熱発電技術研究開発』

(事後評価)(2018年度~2020年度 3年間)プロジェクトの概要」

https://www.nedo.go.jp/content/100938614.pdf, p.10

例えば、アイスランドの大深度高温域への掘削プロジェクトでは、掘削後の噴出試験に成功し、地熱流体が超臨界状態で存在しているであろうとの知見を得ています。同国はさらに、蒸気生産量を増大するプロジェクトの実施を進めており、将来的な実用化が期待されています[*5], (図7)。

図7: アイスランドにおける取り組み

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「『超臨界地熱発電技術研究開発』

(事後評価)(2018年度~2020年度 3年間)プロジェクトの概要」

https://www.nedo.go.jp/content/100938614.pdf, p.11

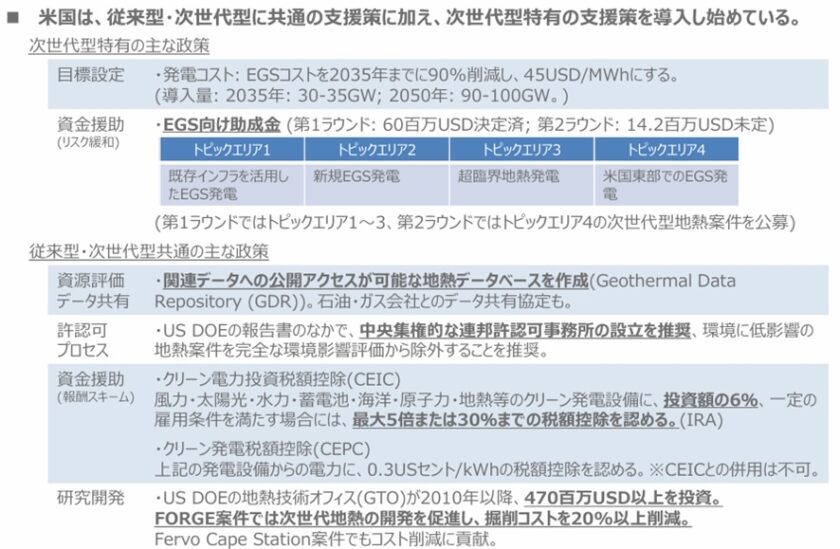

豊富な地熱資源を有するアメリカは、2022年9月に公表した「Enhanced Geothermal Shot」政策において、次世代型地熱発電のコストを2035年までに90%削減し、1MWh当たり45米ドルにする目標を掲げました[*6]。

これが実現すれば、2035年までに30~35GW、2050年までに90~100GWの次世代型地熱発電所が稼働する可能性があるとしています。2023年末のアメリカにおける総発電設備容量は約1,200GWであるため、1割近くを次世代型地熱発電が占めることとなります。

目標達成に向けて、アメリカは助成金による資金援助を行っており、超臨界地熱発電を含む第1ラウンドでは、既に6,000万米ドルの助成が決定しています[*6], (図8)。

図8: アメリカにおける取り組み

出典: 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所「次世代型地熱発電を巡る世界の動向」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/geothermal/nextgeneration/data/1_8.pdf, p.5

また、ニュージーランドでも、2024年11月、超臨界地熱技術の実現に向けて、同国政府は地域インフラ基金から最大約48億円を確保し、同技術の可能性を探るための投資に充てることを決定するなど、地熱資源が豊富な国での取り組みが広がっています。

国内の研究開発動向

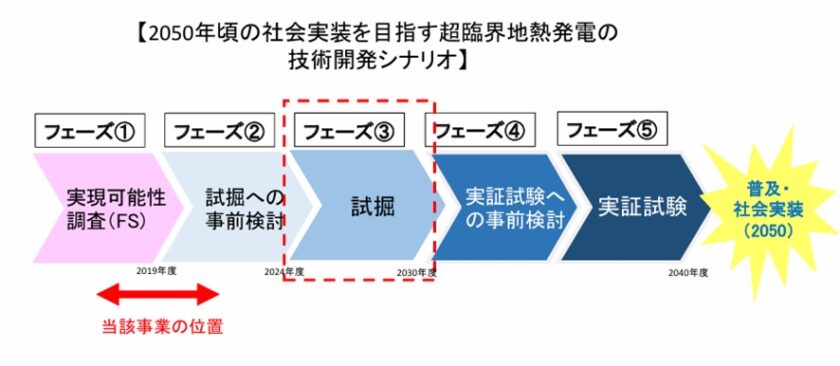

日本国内では、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)などが中心となって、2050年までに普及・社会実装することを目標に研究開発が進められています[*5], (図9)。

図9: 超臨界地熱発電の技術開発シナリオ

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「『超臨界地熱発電技術研究開発』

(事後評価)(2018年度~2020年度 3年間)プロジェクトの概要」

https://www.nedo.go.jp/content/100938614.pdf, p.23

2016年4月に内閣府が策定した「エネルギー・環境イノベーション戦略(NESTI2050)」において、温室効果ガス排出量削減に向けた革新的技術として、超臨界地熱発電が挙げられました。この政策を受け、2017年度にはNEDOによって、「超臨界地熱発電の実現可能性調査」が実施されるとともに、2018年度からは超臨界地熱発電研究開発事業が立ち上がり、実現可能性調査のフォローアップ及び試掘への詳細検討が行われています。

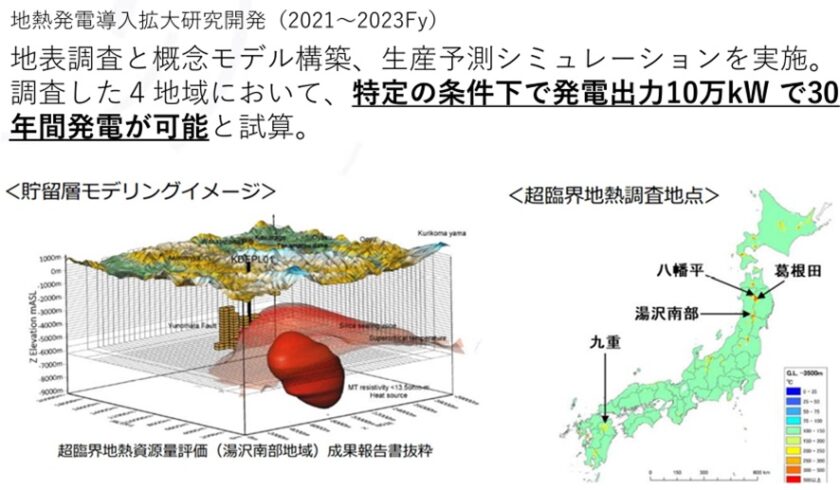

2021年度からは、地熱発電導入拡大研究開発事業が新規事業として開始され、その一つの研究開発課題として、「超臨界地熱資源開発」が選定されるなど、その取り組みが加速しています。

同事業では、地表調査と概念モデル構築、生産予測シミュレーションが行われています。調査された4地域では、特定の条件において、発電出力10万kWで30年間発電が可能と試算されました[*4], (図10)。

図10: 「地熱発電導入拡大研究開発」の概要

出典: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「超臨界地熱発電技術開発について」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/geothermal/nextgeneration/data/1_6.pdf, p.5

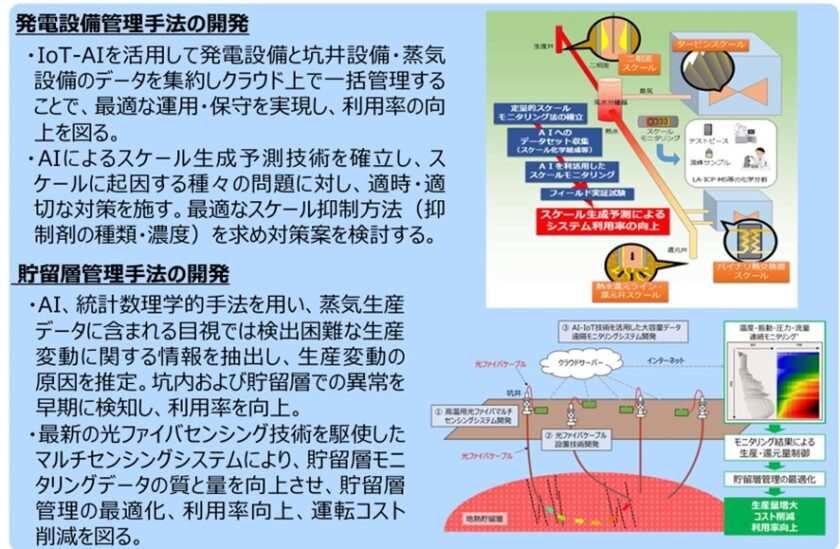

また、IoT-AIを活用した発電設備管理手法の開発や、AI等を活用した蒸気生産データなどを管理する貯留層管理手法の開発が進められるなど、様々な取り組みが行われています[*7], (図11)。

図11: 地熱発電高度利用化技術開発

出典: 国立研究開した発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「NEDOの地熱発電研究開発の取り組み」

https://www.nedo.go.jp/content/800017545.pdf, p.10

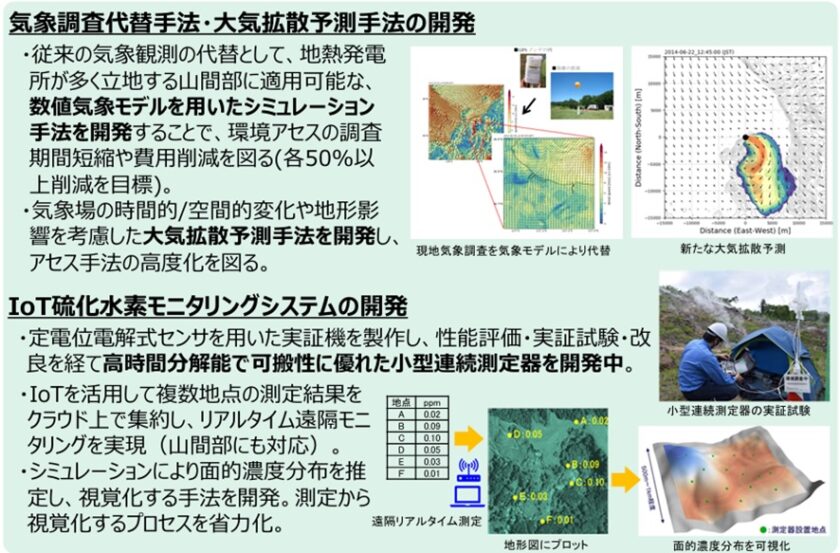

さらに、環境アセスメント(環境影響評価)の調査期間短縮や費用削減を図るため、地熱発電が多く立地する山間部に適用可能なシミュレーション手法の開発等も進めています[*7], (図12)。

図12: 環境保全対策技術開発

出典: 国立研究開した発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「NEDOの地熱発電研究開発の取り組み」

https://www.nedo.go.jp/content/800017545.pdf, p.11

超臨界地熱発電実現に向けた課題

国内外での研究開発が進む超臨界地熱発電ですが、課題が山積しているため、国内での実用化にはおよそ25年かかると考えられています[*1]。

まず、掘削の際の防噴防止装置を始めとした安全装置の開発や、安全に試験を実施するための坑井(地下に掘削された井戸)仕上げ技術等の開発が不可欠です[*4]。

次に、発電するための技術開発も求められています。例えば、耐腐食性材料の開発や、酸性を考慮し、発電設備の手前で薬液を注入し、中和させるなどの対応策の検討が必要です。

また、実用化し、普及していくためには、超臨界地熱資源の存在する深さまでの掘削コストや耐腐食材料コストを軽減するための技術・対策を検討する必要があります。経済性を高めるため、熱水利用や流体からの金属回収など、発電だけでない付加価値を向上させる取り組みの検討が求められています。

まとめ

日本を含む地熱発電が盛んな国において研究開発が進みつつある超臨界地熱発電ですが、実用化に向けては長い年月を要するとされています。

しかし、実現すれば安定的に発電できる再生可能エネルギー由来のベースロード電源として、国内外のエネルギー事情が大きく変わる可能性があります。超臨界地熱発電に注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

国立研究開発法人 産業技術総合研究所「超臨界地熱発電とは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20250521.html

*2

国立研究開発法人 産業技術総合研究所「地熱発電とは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20230719.html

*3

独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構「地熱発電とは?その仕組みからメリット・デメリットまで解説」

https://www.jogmec.go.jp/publish/plus_vol13.html?mid=hp231213

*4

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「超臨界地熱発電技術開発について」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/geothermal/nextgeneration/data/1_6.pdf, p.3, p.5

*5

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「『超臨界地熱発電技術研究開発』

(事後評価)(2018年度~2020年度 3年間)プロジェクトの概要」

https://www.nedo.go.jp/content/100938614.pdf, p.9, p.10, p.11, p.23, p.24, p.32

*6

一般財団法人 日本エネルギー経済研究所「次世代型地熱発電を巡る世界の動向」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/geothermal/nextgeneration/data/1_8.pdf, p.3, p.4, p.5, p.6

*7

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「NEDOの地熱発電研究開発の取り組み」

https://www.nedo.go.jp/content/800017545.pdf, p.10, p.11