AIやクラウドなどデジタル化の急速な進展に伴い、データの使用量は近年、増加しています。これらのサービスの維持にはデータセンターが欠かせませんが、その維持には大量の電力が必要です[*1]。

このような電力需要の急増に対応可能な技術として注目を集めているのが、「光電融合」です。この技術は、資源エネルギー庁が発行する「エネルギー白書2025」にも取り上げられるなど、次世代エネルギー革新技術として近年注目を集めています[*2]。

それでは、光電融合とはどのような技術なのでしょうか。その仕組みや求められる背景、国内外の動向について詳しくご説明します。

デジタル化の進展に伴う電力需要の増加

世界では、DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)などの進展に伴い、電力需要の増加が見込まれています[*3]。

DXは、デジタル技術を取り入れることによって便利で効率的な社会を構築しようとする概念です。一方で、GXとは、脱炭素社会達成のための取り組みによる経済・社会の変革のことです[*4]。

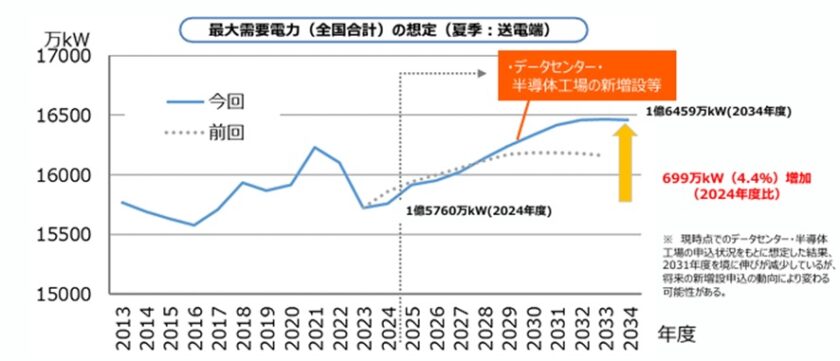

日本では、これまで人口減少や節電・省エネ等により電力需要は減少傾向にありましたが、DXやGXの進展などを受け、電力需要は増加することが見込まれています[*3, *5], (図1)。

図1: 今後10年の電力需要の想定

出典: 資源エネルギー庁「今後の電力需要の見通しについて」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/085_06_00.pdf, p.3

電力需要は具体的には、データセンターや半導体工場の新増設等によって増加すると考えられています。2034年度における全国の電力需要量は8,524億kWhとなり、2024年度から約6%増加する見込みです。

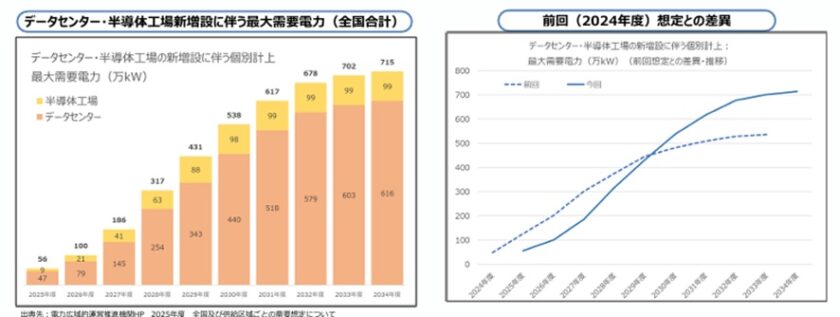

データセンター及び半導体工場の新増設による影響を見ると、2025年度の最大電力需要は2024年度と比較して56万kW、2034年度は715万kW増加するとされています[*5], (図2)。

図2: データセンター・半導体工場の新増設による影響(全国合計)

出典: 資源エネルギー庁「今後の電力需要の見通しについて」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/085_06_00.pdf, p.9

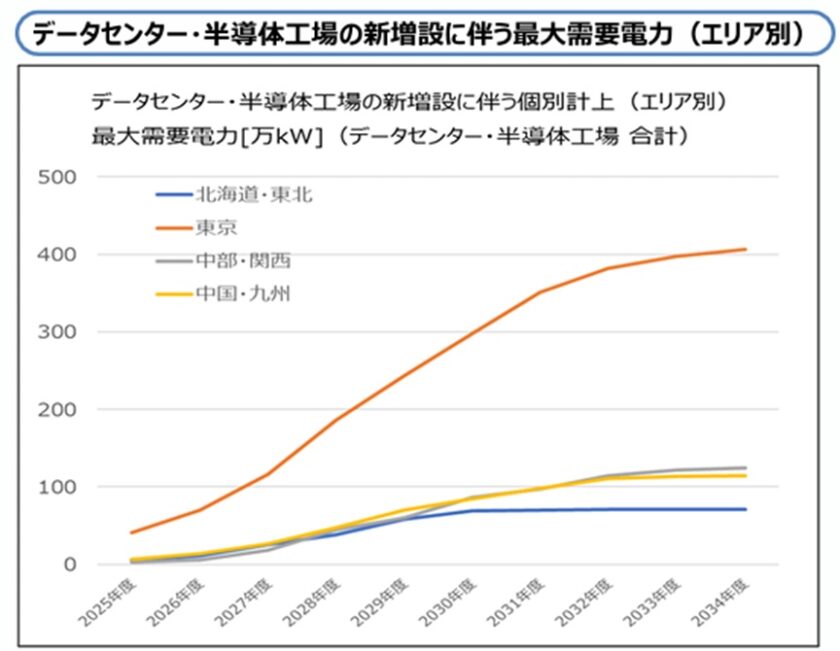

エリア別に見ると、東京エリアや中部・関西エリアのような大都市圏に加え、地方においてもデータセンター等の需要増加による電力需要の増加が見込まれています[*5], (図3)。

図3: データセンター・半導体工場の新増設による影響(エリア別)

出典: 資源エネルギー庁「今後の電力需要の見通しについて」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/085_06_00.pdf, p.10

光電融合技術とは

光電融合技術の仕組み

データセンターで消費される電力は、現時点では世界の総電力消費の数%程度とされています。しかし、今後データセンター需要がさらに拡大すれば、その比率は上昇し、現在の技術のままでは2030年には総電力の10%程度を占めると推計されています[*1]。

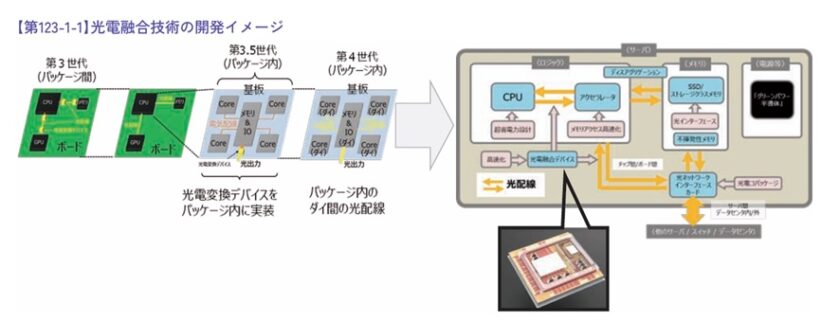

こうした課題に対応する手段として近年注目を集めているのが、「光電融合」と呼ばれる技術です。同技術は、従来の電気信号と比較してエネルギー消費や処理遅延が大幅に小さい光信号をデータ処理や通信に活用するものです[*3], (図4)。

図4: 光電融合技術の開発イメージ

出典: 資源エネルギー庁「令和6年度エネルギーに関する年次報告」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2025/pdf/whitepaper2025_all.pdf, p.32

従来のコンピューターは、電気のオンとオフを切り替えることで、それぞれの数字の1と0に対応させた「2進法」を用いて計算を実行してきました。このとき、電気は回路を流れる際に熱としてエネルギーを発生させますが、計算処理には本来必要のないエネルギーも消費されていることになります。さらに、発熱によって電気の通り道の抵抗が大きくなるため、計算速度の低下にもつながるというデメリットがありました[*1]。

そこで期待されているのが、コンピューターの内部回路をできるだけ電気を使わずに光でつなぐ光電融合技術です。

光電融合技術のメリット

光電融合技術をデータ処理の分野などで活用することで、従来の電気を使った方法と比べてエネルギー消費が小さく、遅延も起きにくくなるというメリットがあります[*1]。

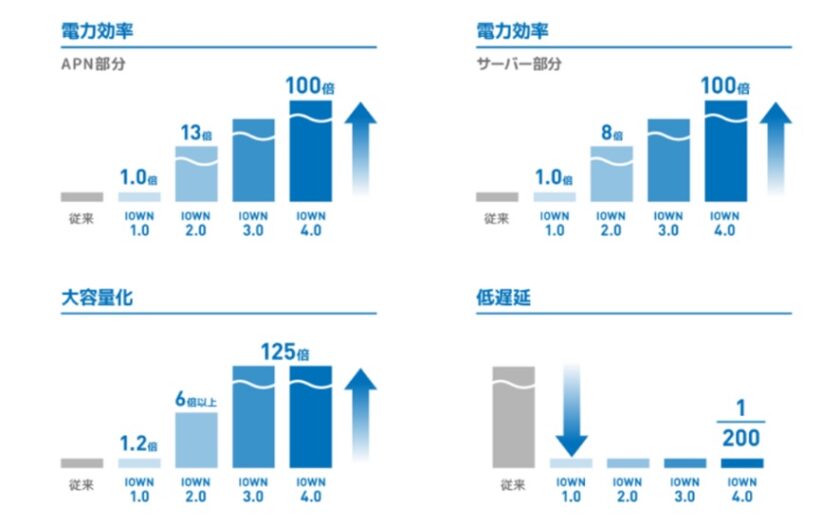

例えば、光電融合技術の研究開発を進めるNTTが提唱する「IOWN構想」では、光電融合技術を活用してネットワーク全体の処理を光信号に置き換えることで、電力効率は従来の100倍、伝送容量は125倍、遅延は200分の1までを目指しています[*3, *6, *7], (図5)。

図5: 「IOWN構想」における光電融合技術の目標性能

出典: NTT株式会社「機能と特性」

https://group.ntt/jp/group/iown/function/

コンピューターの性能等が向上することで高度な処理が可能となるため、仮想空間上での交通量や気象情報、災害などにおける高度な予測が可能になるとみられています[*7]。

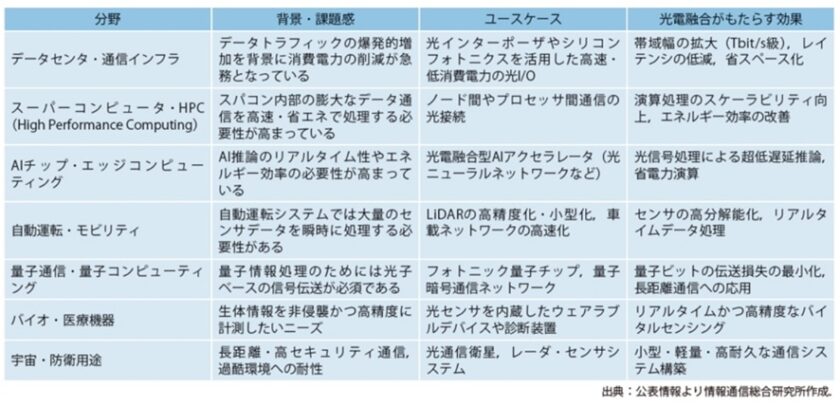

光電融合技術の活用範囲

光電融合技術は、データセンターや通信インフラのみならず、モビリティや医療機器、宇宙など幅広い分野での活用が期待されています[*8], (表1)。

表1: 期待される光電融合技術の応用範囲

出典: NTT株式会社「新たなデジタル社会を切り拓く『光電融合』:世界で開発が加速-前編-」

https://journal.ntt.co.jp/article/35349

例えば、モビリティ分野では、自動運転システムのさらなる進展に向けて、大量のセンサーデータを瞬時に処理する必要がありますが、光電融合技術を組み合わせることでリアルタイムでのデータ処理などが実現できるようになります。

また、宇宙分野においては、長距離・高セキュリティ通信、過酷な環境への耐性が現在の課題ですが、光電融合技術によってこれらの課題を克服した光通信衛星などへの応用ができる可能性があります。

光電融合技術の普及に向けた国内外の動向

海外の動向

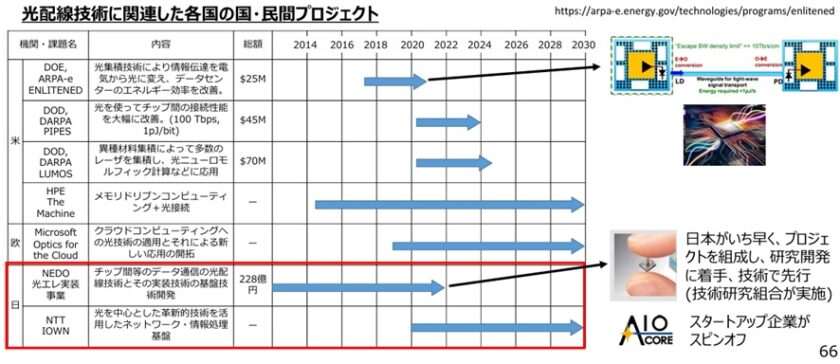

光電融合技術の実用化に向けては、日本のほか、半導体産業が盛んなアメリカや欧州などで研究開発が進んでいます[*9], (図6)。

図6: 光配線技術に関連した各国の国・民間プロジェクト

出典: 経済産業省「第4回 半導体・デジタル産業戦略検討会議『デジタル産業政策の新機軸』」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0004/04.pdf, p.66

アメリカでは、DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency。米国防衛相・国防高等研究計画局)などが光を使って半導体チップ間の持続性能を大幅に改善するプロジェクトを実施しています[*8]。

欧州では、Photonics21と呼ばれる光技術に関するプラットフォームがフォトニクス技術の戦略策定や研究開発を欧州委員会と連携しながら実用化に向けて研究開発を進めています。

国内の動向

現在、日本では光電融合自体に関する国家戦略はありませんが、半導体については、2021年6月に経済産業省が策定した「半導体・デジタル産業戦略」があります[*10]。

同戦略では、先端ロジック半導体の量産化を見据えた国内の量産製造拠点の立ち上げや、研究開発拠点の立ち上げなどの施策の実施を目標に掲げています。

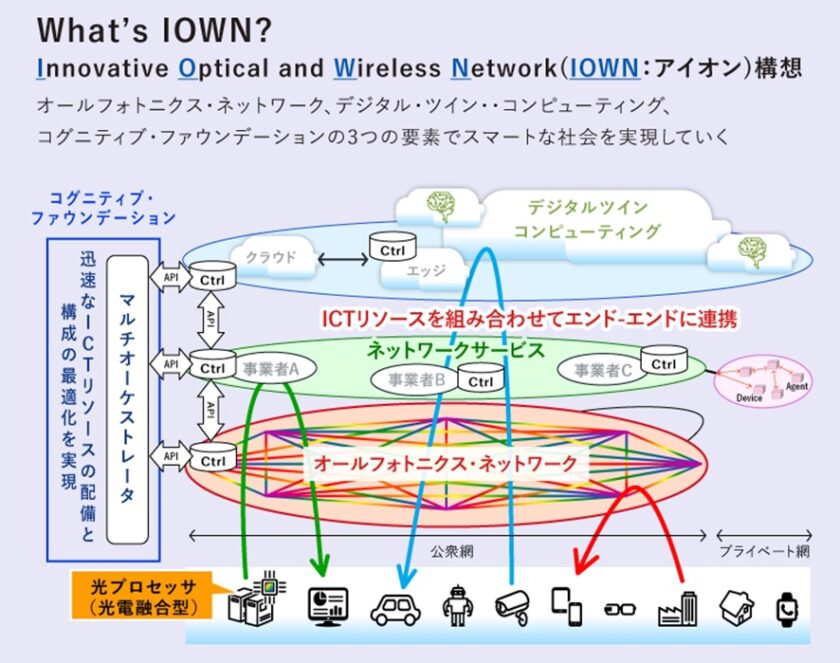

光電融合技術の普及に向けては、先述したようにNTTが「IWON構想」を提唱するなど、民間企業による取り組みが拡大しています[*3]。

IWON(Innovative Optical and Wireless Network)構想とは、最先端の光技術などを使って豊かな社会を創るためのネットワーク基盤構想のことです。[*11, *12], (図7)。

図7: IWON構想とは

出典: NTT株式会社「IOWN構想とは? その社会的背景と目的」

https://www.rd.ntt/iown/0001.html

AIやIoT(Internet of Things)技術などの進展によってネットワーク接続デバイスが増加したことに伴い、消費電力が増加しています。NTTは、同構想において、そうした状況に対応するため、光電融合技術などの普及を目指しています。

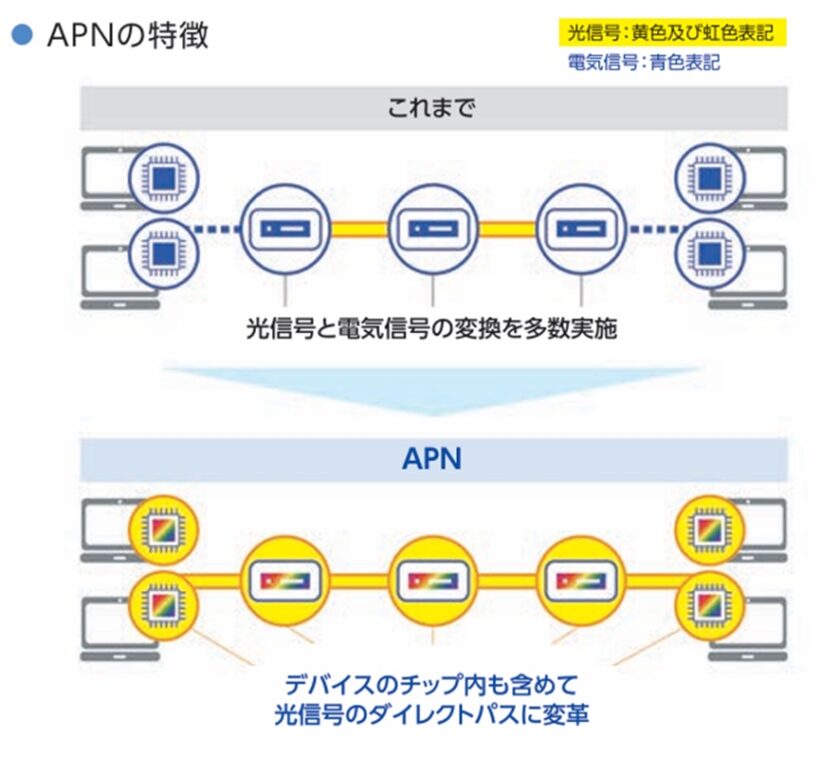

2023年3月に商用提供が開始されたAPN IWON1.0は、通信ネットワークの全区間で光を活用したAPN(オールフォトニクス・ネットワーク)と呼ばれるネットワークを導入することで、超低遅延化を実現しました[*13], (図8)。

図8: APNの特徴

出典: NTT株式会社「統合報告書2023」

https://group.ntt/jp/ir/library/annual/pdf/integrated_report_23j.pdf, p.58

2025年度からは、IWON2.0としてAPNサービスだけでなくサーバー分野にも同技術を広げていき、2026年度には光電融合デバイスを使った低消費電力サーバーを商用化する予定です[*13], (図9)。

図9: 光電融合デバイスの今後の展開

出典: NTT株式会社「統合報告書2023」

https://group.ntt/jp/ir/library/annual/pdf/integrated_report_23j.pdf, p.60

2030年度以降には、IWON4.0として半導体チップ内も光で接続できるようにする取り組みを実用化するとしています。

実用化に向けた実証事業の事例

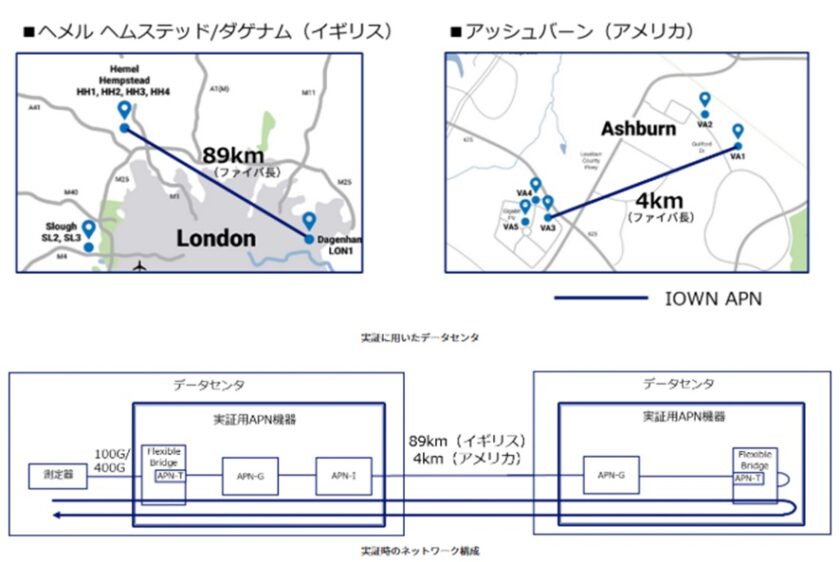

光電融合技術の普及に向けて、各国で様々な事業が実施されています。例えば、イギリスやアメリカにおいて、NTTが開発したIWON APNをデータセンターで導入する実証実験が行われました[*14]。

都市部では用地不足などを理由に、データセンター建設が困難となっている地域が多く、郊外に建設せざるを得ないことがあります。近年、複数のデータセンターを結んで互いのバックアップや冗長性(安全性や信頼性)を高めるため、データセンター間相互接続と呼ばれる手法を導入する事業者も多くなっています。しかし、地理的に離れたデータセンター間を接続する場合、遅延が非常に大きくなるという問題が生じます[*14, *15]。

このような環境において、データセンター間で光電融合技術を活用したIWON APNを導入することで、離れたデータセンターが同一のデータセンターであるかのように活用できる統合ITインフラの構築が可能になります。

そこで、現実の状況においてIWON APNの遅延等がどの程度なのか計測するため, NTTはイギリスとアメリカにおいて実証実験を実施しました[*14], (図10)。

図10: 実証実験の概要

出典: NTT株式会社「イギリス・アメリカ各国にて遠距離データセンタ間を接続する実証実験に成功~約100km離れたデータセンタ間をIOWN APNで接続し、1ミリ秒以下の低遅延通信の実現と分散型リアルタイムAI分析等への適用可能性を確認~

https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/04/12/240412a.html

実証実験の結果、400Gbpsの通信において両データセンターを1ミリ秒未満の遅延で接続できました。イギリスでは、本実証と同程度の距離があるデータセンター間通信の遅延は2ミリ秒を超えるため、大幅な遅延軽減が確認されました。

なお、1Gbpsで1秒間に転送できるデータ量は125MBであり、これはストリーミングサービスで高品質動画を再生しても快適に視聴できる速度です[*16]。

日本と海外をつなぐIWONによる通信網の導入も進んでいます。NTTと台湾の中華電信は、2024年8月29日に、日本と台湾間をつなぐIOWNのAPN技術を活用した国際間のネットワークを世界で初めて開通しました[*17], (図11)。

図11: 世界初のIOWN国際間APN開通の概要

出典: NTT株式会社「世界初のIOWN国際間オールフォトニクス・ネットワーク」

https://journal.ntt.co.jp/article/30163

同事業では、日本と台湾の間の海底ケーブル(光ファイバ)を用いて約3,000kmの長距離区間を接続しています。同区間を一般のインターネット回線で接続した場合、200~500ミリ秒の遅延が発生するとされていますが、APN技術を使った同事業では、16.92ミリ秒と大幅な低遅延化を実現しています[*17, *18]。

まとめ

AIなどデジタル化の進展に伴う電力需要に対応するため、現在再生可能エネルギーの導入など様々な取り組みが実施されていますが、事業用地の確保など導入が難しい場合もあります。

そのような時の別の手段として、データセンターなどにおいて光電融合技術の活用が期待されています。同技術の動向等について、注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

NTT株式会社「世界的な電力不足を救う? 注目を集める『光電融合技術』とは」

https://group.ntt/jp/magazine/blog/photonics_electronics_convergence/

*2

資源エネルギー庁「エネルギー白書2025について」

https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250613003/20250613003-1.pdf, p.6, p.7, p.8

*3

資源エネルギー庁「令和6年度エネルギーに関する年次報告」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2025/pdf/whitepaper2025_all.pdf, p.27, p.30, p.31, p.32

*4

株式会社日本経済新聞社「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)・GX(グリーントランスフォーメーション)とは何か? DXとの関連性・注目される背景・取り組むメリットを徹底解説」

https://nkbb.nikkei.co.jp/km/usage/column-202401-064/

*5

資源エネルギー庁「今後の電力需要の見通しについて」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/085_06_00.pdf, p.3, p.9, p.10

*6

NTT株式会社「機能と特性」

https://group.ntt/jp/group/iown/function/

*7

株式会社マイナビ「NTTが提唱する『IOWN構想』とは? IOWN構想によって実現する世界は」https://news.mynavi.jp/techplus/article/20211210-2222989/

*8

NTT株式会社「新たなデジタル社会を切り拓く『光電融合』:世界で開発が加速-前編-」

https://journal.ntt.co.jp/article/35349

*9

経済産業省「第4回 半導体・デジタル産業戦略検討会議『デジタル産業政策の新機軸』」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0004/04.pdf, p.66

*10

NTT株式会社「世界中が熱い! 半導体政策・動向を紐解く-前編-」

https://journal.ntt.co.jp/article/22301

*11

NTT株式会社「IOWN構想とは? その社会的背景と目的」

https://www.rd.ntt/iown/0001.html

*12

NTTドコモビジネス株式会社「IOWN®構想とは」

https://www.ntt.com/bizon/glossary/e-i/iown.html?msockid=0a6597da993b6dd20eac85b298416c64

*13

NTT株式会社「統合報告書2023」

https://group.ntt/jp/ir/library/annual/pdf/integrated_report_23j.pdf, p.58, p.60

*14

NTT株式会社「イギリス・アメリカ各国にて遠距離データセンタ間を接続する実証実験に成功~約100km離れたデータセンタ間をIOWN APNで接続し、1ミリ秒以下の低遅延通信の実現と分散型リアルタイムAI分析等への適用可能性を確認~」

https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/04/12/240412a.html

*15

MCデジタル・リアルティ株式会社「データセンター間相互接続とは? 種類や必要性を解説」

https://www.mc-digitalrealty.com/blog/40

*16

NTTドコモビジネス株式会社「Mbpsとは? GbpsやMB/sとの違い、目安や平均、速度の上げ方」

https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/bocn/knowledge/archive_158.html?msockid=0a6597da993b6dd20eac85b298416c64

*17

NTT株式会社「世界初のIOWN国際間オールフォトニクス・ネットワーク」

https://journal.ntt.co.jp/article/30163

*18

株式会社マイナビ「次世代光通信基盤『IOWN』普及へ、NTTが日本・台湾で初の通信網開通」

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240911-3023236/