近年、国内外で脱炭素の取り組みが加速しています。CO2排出量の削減に向けて、特に、太陽光発電などの再生可能エネルギー由来の電力を調達する企業が増えています[*1]。

再生可能エネルギー由来の電力を調達する方法は様々ですが、その中でもコーポレートPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)を採用する企業が増加しています。

また、日本では、コーポレートPPAは2022年度から始まったFIP(Feed-in premium)制度と併用ができることから、近年さらに注目を集めています[*2]。

それでは、なぜ近年PPAを導入する企業が増えているのでしょうか。FIP制度との関係性や導入事例と併せて、詳しくご説明します。

コーポレートPPAとは

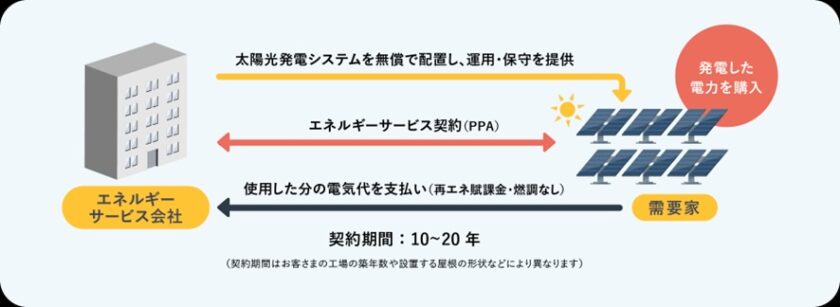

PPAとは、企業や自治体など電力の需要家が所有する建物の屋根や遊休地をPPA事業者に貸し、そこに太陽光発電設備等を設置して再生可能エネルギー電気を調達するシステムのことで、企業などの法人(コーポレート)によるPPAを「コーポレートPPA」と言います[*1, *3]。

設置などの初期費用が不要で太陽光発電システムを導入でき、メンテナンスもPPA事業者が行うため、自社管理が不要な再生可能エネルギーの調達方法です[*4], (図1)。

図1: PPAモデルとは

図1: PPAモデルとは

出典: 環境省「PPAモデル」

https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/howto/03/

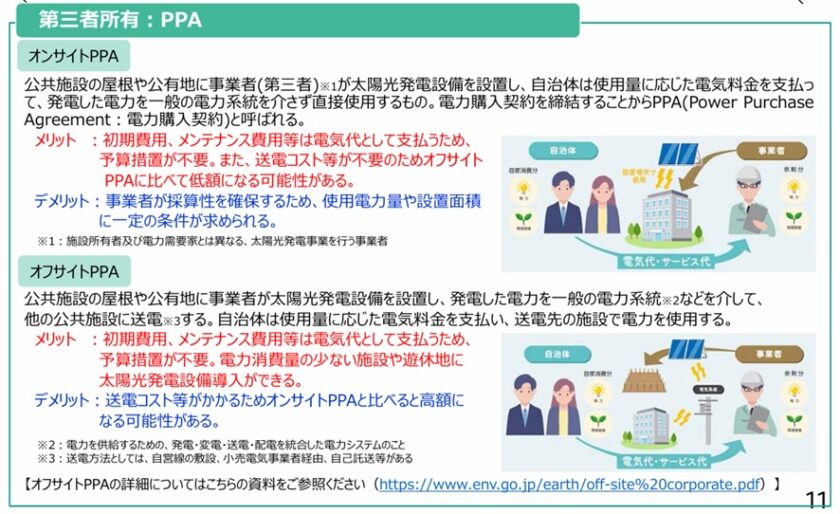

PPAは、オンサイトPPAとオフサイトPPAに大別されます[*5], (図2)。

図2: PPAの種類

出典: 環境省「公共施設への再エネ導入第一歩を踏み出す自治体の皆様へ」

https://www.env.go.jp/content/000118584.pdf, p11

オンサイトPPAは、法人等が所有する敷地内に設備を設置して、同敷地内の工場や事務所などに電力を供給する方式です。一方で、オフサイトPPAは、法人等が所有する敷地外に設備を設置し、そこから送電することで電力を供給する方法です[*3]。

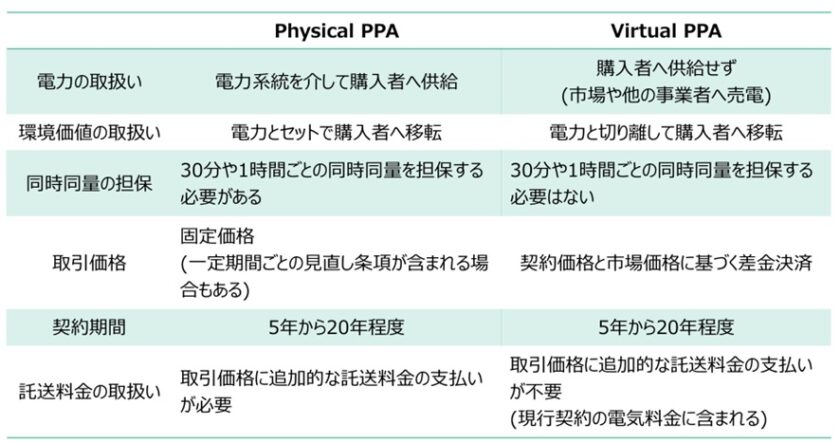

オフサイトPPAはさらに、フィジカルPPAとバーチャルPPAの2形態に分けられます[*6], (表1)。

表1: オフサイトPPAの形態

出典: 環境省、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社「オフサイトコーポレートPPAについて

https://www.env.go.jp/earth/off-site%20corporate.pdf, p.6

フィジカルPPAでは、敷地外で作られた電力が電力系統を介して購入者へ供給されますが、バーチャルPPAでは、作られた電力が購入者ではなく、他の事業者へ供給され、購入者は環境価値だけを得られるといった違いがあります。

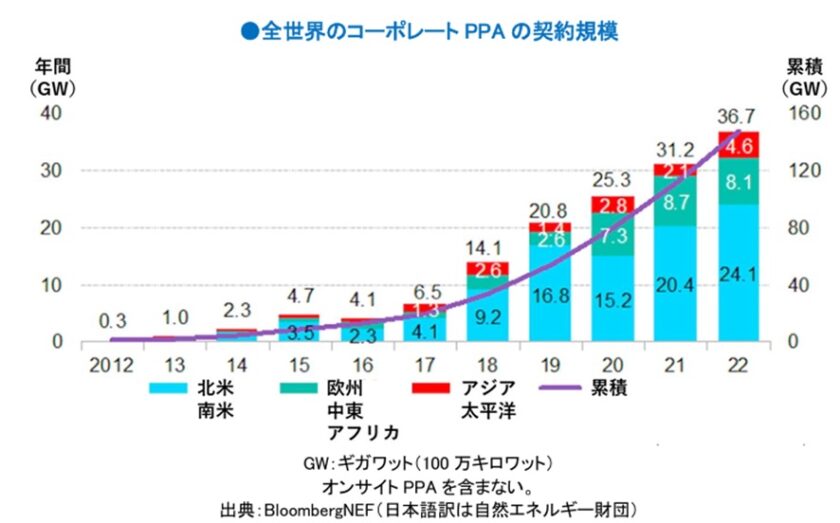

国内外におけるPPAの動向

全世界のコーポレートPPAの契約規模は増加傾向にあります。2012年には年間わずか0.3GWであった契約規模が、2022年には年間36.7GWにまで増加しています。また、2022 年に全世界で運転を開始した太陽光・風力発電設備の2割近くが、コーポレートPPAの対象になったと考えられています[*1], (図3)。

図3: 全世界のコーポレートPPAの契約規模

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「コーポレートPPA実践ガイドブック(2023年版)」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CorpPPA2023.pdf, p.3

再生可能エネルギー由来の電力を調達する企業の取り組みを後押しする、国際的なプロジェクトも活発化しています。2014年、企業が使用する電力を自然エネルギー100%で調達することを推進する「RE100」の活動が開始されました。

全世界の電力使用量が年間に1億kWh以上の大手企業を対象にしており、2024年12月末時点で日本企業89社を含む437社が加盟しています。RE100 では、加盟企業がどのような方法で再生可能エネルギーの電力を調達しているかを毎年調査しており、2022年の時点でコーポレートPPAによる調達は31%を占めています[*7], (表2)。

表2: RE100 の加盟企業による自然エネルギー電力の調達方法の比率(電力量ベース)

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第8版(2025年版)」

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第8版(2025年版)」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/RE_Procurement_Guidebook_JP_2025.pdf, p.66

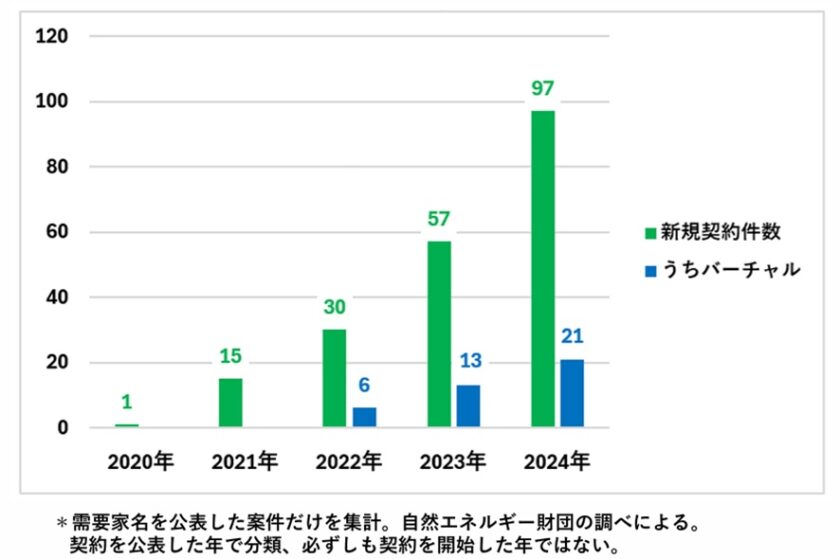

日本でも、コーポレートPPA契約件数は増加しています。例えば、公表されている日本国内のオフサイトPPAの新規契約件数は、2020年には1件のみでしたが、2024年には97件と急増しています。また、近年ではバーチャルPPAを導入する企業も増加傾向にあります[*8], (図4)。

図4: 日本国内のオフサイトPPA契約件数(公表案件)

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「コーポレートPPA日本の最新動向」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_JPCorporatePPA_2025.pdf, p.4

PPA導入企業が増えている理由

導入コストや電力コストの削減・安定化

コーポレートPPA導入拡大の背景には、様々な要因があります。まず、PPAは、建物の屋根等をPPA事業者に貸し、そこにPPA事業者が自ら太陽光発電設備を設置するモデルのため、屋根等を貸し出した企業の設置にかかる初期費用はゼロです[*3]。

通常、企業が自ら太陽光発電設備を導入する場合は、最低でも数千万円、大規模なものになると数十億円と言う費用がかかります。しかし、PPAであれば初期費用をゼロにして開始することができ、管理・運営コストもPPA事業者に任せることができます。

また、2022年度には燃料費の高騰によって電気料金が大幅に上昇しましたが、2023年度には下落するなど、不確実性が高い状況です[*8], (図5)。

図5: 日本国内の電気料金の動向

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「コーポレートPPA日本の最新動向

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_JPCorporatePPA_2025.pdf, p.29

一方で、PPAでは一般的に、企業とPPA事業者が電力価格を固定して電力をやりとりする契約を結びます。通常、契約期間は15年~20年であり、契約期間は国内外の情勢に左右されず、安定的な電力コストを見通すことが可能です[*7]。

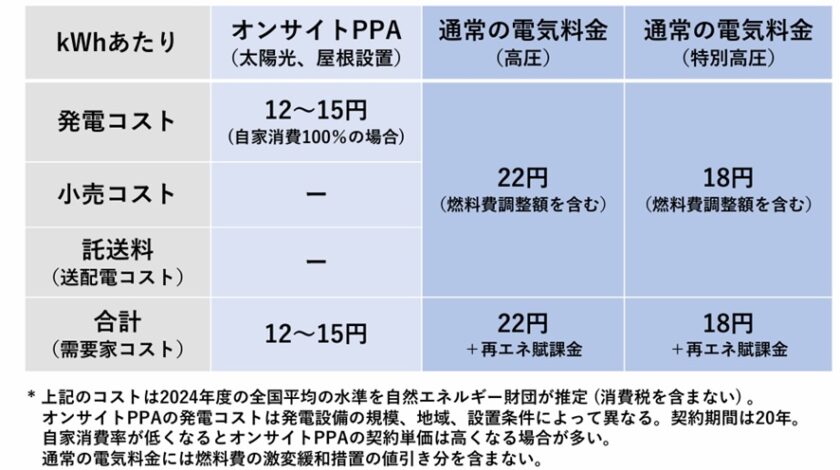

さらに、オンサイトPPAによって電力を購入することで、送配電ネットワークの使用料や再エネ賦課金が不要となるため、自家発電と同様に通常の電気料金よりも低い価格で電力を利用できます[*7, *8], (表3)。

表3: オンサイトPPAのコスト

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「コーポレートPPA日本の最新動向」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_JPCorporatePPA_2025.pdf, p.28

自然エネルギー財団が推定した2024年度のオンサイトPPAと通常の電気料金のコストを比較すると、オンサイトPPAによって電気料金の低減が見込めることが分かります。

追加性のある電力調達

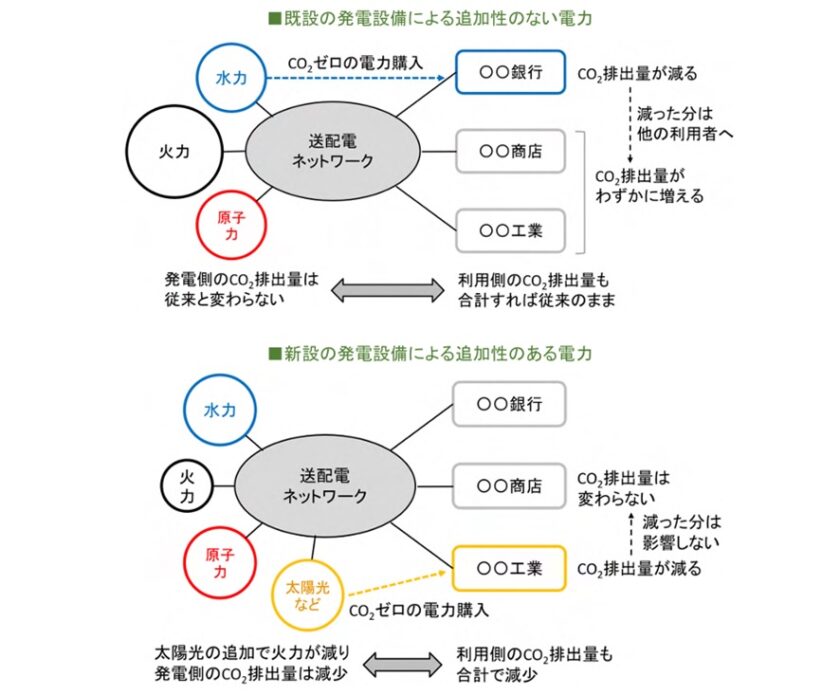

コーポレートPPAには、太陽光発電設備を新設するため、国全体で見た化石燃料由来の電力を減らせる「追加性」があるということもメリットの一つです[*7]。

例えば、需要家が以前から稼働している既存の太陽光発電所の電力を購入しても、電力システム全体のCO2排出量は変わりません。一方で、太陽光発電を新設してそこから電力を購入すれば、既存の化石燃料由来の発電の縮小につながり、電力システム全体のCO2排出量も削減できます[*7], (図6)。

図6: 「追加性」の考え方

図6: 「追加性」の考え方

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第8版(2025年版)」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/RE_Procurement_Guidebook_JP_2025.pdf, p.10

脱炭素経営の推進

気候変動への対策は世界的な課題となっているなかで、各国政府が様々な対策を実施していますが、各企業による取り組みも求められています。そのような状況のなかで、コーポレートPPAの導入は、企業の脱炭素経営の推進につながるというメリットがあります[*3]。

PPAは、非化石証書の取得が可能であるとともに、RE100への加入も可能となります。まず、非化石証書とは、CO2を排出しない再生可能エネルギーなどの非化石電源で発電された電気の環境価値を、電気そのものから切り離して証書化したものです[*9]。

企業が非化石証書を取得することで、自社の環境貢献度を証明することができるため、投資家からの評価を高めることができます。

次に、RE100ですが、企業は同プロジェクトに取り組むことで、投資家へのアピールにつながるなどのメリットがあります[*10]。

RE100では、加盟企業が調達する自然エネルギーの電力に関して技術要件を規定しています。同規定では、発電設備の運転開始から15年以内の電力・証書の購入を加盟企業に求めていますが、コーポレートPPAについては、追加性のある電力の拡大に需要家が貢献する点を評価して、運転開始から15年を超えても継続して利用することが認められています[*1]。

FIP制度との関係性

コーポレートPPAは、FIP制度と併用することができるというメリットからも、その活用が注目を集めています。

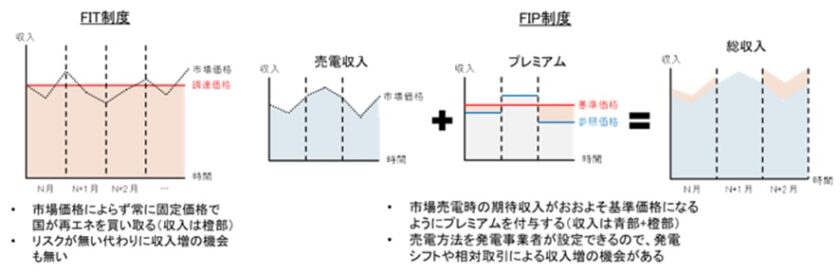

2022年度より、これまでのFIT制度(固定価格買取制度)に代わるものとして、FIP(Feed-in premium)制度が開始しました[*2]。

従来、FIT制度では、基本的に市場価格よりも高い固定価格で長期間買い取ってもらうことが可能であったため、買取費用による国民負担の増加などの課題が顕在化していました[*2]。

このような課題を克服するための手段として開始したのがFIP制度です。同制度は、発電事業者が再生可能エネルギーを国に買い取ってもらうのではなく、自由に相手先を決めて売電し、プレミアムと呼ばれる収入の補助を国から受け取るという取り決めです[*2], (図7)。

図7: FIT制度とFIP制度のイメージ

出典: みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社「再生可能エネルギーに係るFIT、FIP制度及びPPAの特徴と留意点について」

https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2023-k0036/index.html

電力及び環境価値の売却先が市場であるFIT制度と異なり、FIP制度ではコーポレートPPAを含む相対取引も認められています[*11]。

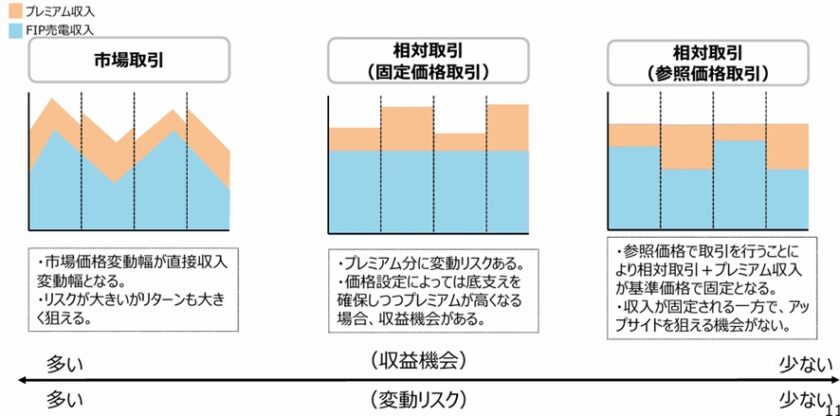

相対取引とは、発電事業者が小売電気事業者等と直接契約を結ぶ方式で、両事業者にとって安定した収入・調達費用確保が見込めるものです。FIP制度を活用することでプレミアム収入を得ることができるため、創意工夫によって収入の増加につなげることもできます[*11], (図8)。

図8: 市場取引と相対取引のイメージ

出典: 資源エネルギー庁「FIP制度について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/setsuden_dr/pdf/001_02_08.pdf, p.11

コーポレートPPA導入事例

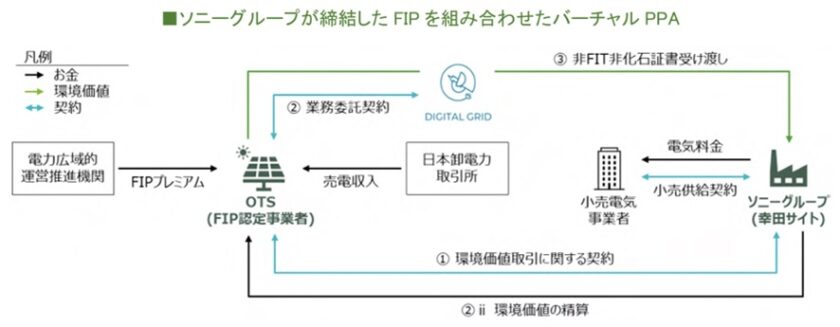

FIP制度を活用したコーポレートPPAの活用も拡がっています。2030 年までに自然エネルギーの電力100%の調達を目指すソニーグループは、FIPを組み合わせたバーチャルPPAを2022年11月に締結しました[*7], (図9)。

図9: ソニーグループによるFIPを組み合わせたバーチャルPPA

図9: ソニーグループによるFIPを組み合わせたバーチャルPPA

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第8版(2025年版)」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/RE_Procurement_Guidebook_JP_2025.pdf, p.29

太陽光発電の規模が約2MW、契約期間は約20年の同契約において、ソニーグループ株式会社は発電事業者がFIP認定を受けた太陽光発電の電力による環境価値を購入しています。

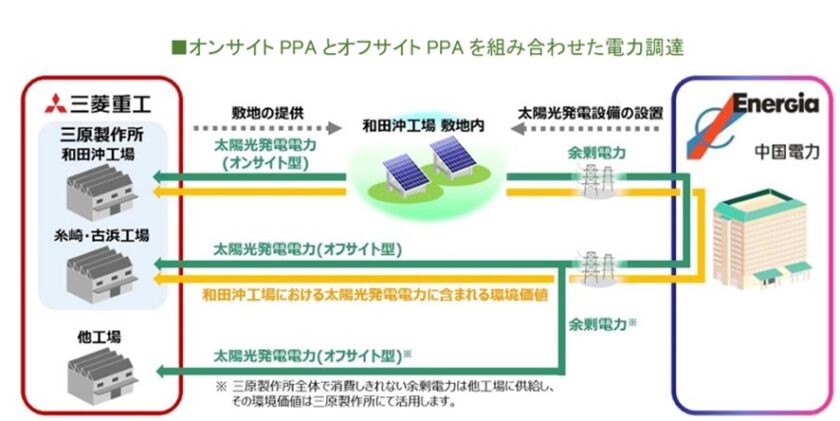

オンサイトPPAの余剰電力を他の拠点でも利用できるよう、小売電気事業者に委託する方法もあります。

三菱重工業株式会社は広島県の工場に設置した太陽光発電設備の電力を、敷地内ではオンサイトPPAで、余剰分は送配電ネットワークを経由して他の工場にオフサイトPPAで供給しています[*7], (図10)。

図10: 三菱重工業によるオンサイトPPAとオフサイトPPAを組み合わせた電力調達

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第8版(2025年版)」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/RE_Procurement_Guidebook_JP_2025.pdf, p.21

まとめ

再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、企業によりPPA導入のメリットや、近年始まったFIP制度との関係性などについて解説してきました。

再生可能エネルギーの発電設備を新設する追加性があったり、導入コストの削減や電力コストの不確実性の軽減ができたりなど、様々なメリットがあるPPAについて注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

公益財団法人 自然エネルギー財団「コーポレートPPA実践ガイドブック(2023年版)」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CorpPPA2023.pdf, p.1, p.2, p.3

*2

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社「再生可能エネルギーに係るFIT、FIP制度及びPPAの特徴と留意点について」

https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2023-k0036/index.html

*3

株式会社朝日新聞社「PPAモデルとは 脱FITの太陽光発電スキームをわかりやすく解説」

https://www.asahi.com/sdgs/article/15087661?msockid=0a6597da993b6dd20eac85b298416c64

*4

環境省「PPAモデル」

https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/howto/03/

*5

環境省「公共施設への再エネ導入第一歩を踏み出す自治体の皆様へ」_

https://www.env.go.jp/content/000118584.pdf, p11

*6

環境省、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社「オフサイトコーポレートPPAについて

https://www.env.go.jp/earth/off-site%20corporate.pdf, p.6, p.9

*7

公益財団法人 自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第8版(2025年版)

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/RE_Procurement_Guidebook_JP_2025.pdf, p.9, p.10, p.17, p.18, p.20, p.21, p.29, p.30, p.65, p.66

*8

公益財団法人 自然エネルギー財団「コーポレートPPA日本の最新動向」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_JPCorporatePPA_2025.pdf, p.4, p.28, p.29

*9

ソフトバンク株式会社「非化石証書とは? 実質再エネ化を実現するために企業が知っておくべき基礎知識と活用法」

https://www.softbank.jp/business/content/blog/202503/non-fossil-certificate

*10

環境省「RE100について」

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/RE100_syousai_all_20250630.pdf, p.17

*11

資源エネルギー庁「FIP制度について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/setsuden_dr/pdf/001_02_08.pdf, p.10, p.11