はじめに

再生可能エネルギー政策は、脱炭素社会の実現と経済成長の両立を目指す上で、極めて重要なテーマです。日本では、エネルギー基本計画という長期ビジョンに基づき、国全体の方向性を定める仕組みが整備されています。2025年時点の最新計画である第七次エネルギー基本計画では、地域との連携や多様な脱炭素技術の活用が盛り込まれ、国内外の事例や成果を踏まえた具体的な取り組みが進行中です。

本記事では、2025年度に向けた再エネ政策の概要、補助金や支援制度、企業や自治体がどのようにこれらを活用できるかを解説します。特に地域電源の拡充や地産地消の動きを軸に、今後注目すべき3つのポイントを示し、発電事業者にとっての制度活用戦略も提案します。最新動向を踏まえた実践的な知見をご紹介します。

第七次エネルギー基本計画の要点

2025年11月現在、日本政府は第七次エネルギー基本計画を策定し、S+3E(安全性の確保、エネルギー安全保障、経済効率性、環境適合)を堅持しつつ、再エネを主力電源とするシナリオを描いています。これは、第六次計画までの進捗を踏まえ、今後の導入加速や技術革新を強調したものです。

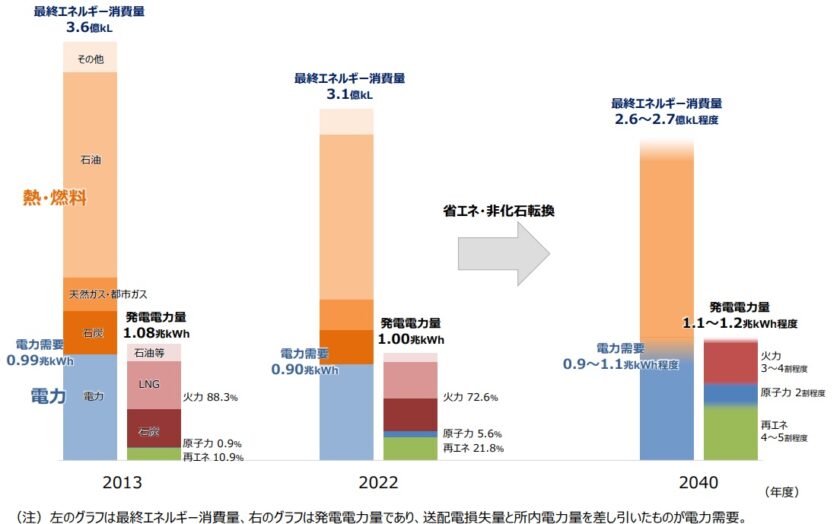

気候変動対策を進める企業・自治体・NGOなどが参加する気候変動イニシアティブ(JCI)は、同計画に加え、地球温暖化対策計画やGX2040ビジョン案についても意見を提出し、1.5度目標や2035年の再エネ比率引き上げを求めています(参照*1)。政府案では2040年度に再エネ4~5割、火力3~4割を想定し、2035年度の温室効果ガス削減目標は2013年度比で60%と設定されています。非政府部門もパブリックコメントなどを通じて政策形成に積極的に関与できる仕組みが整備され、企業や自治体を含む多様な利害関係者が政策検討段階から参加できる点が特徴です。

図1: エネルギー需給の見通し

出展: 経済産業省「エネルギー基本計画 令和7年2月」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_01.pdf, p.10

資源エネルギー庁の要約資料では、火力発電の脱炭素化や液化天然ガス(LNG)の安定供給、水素や二酸化炭素回収・貯留(CCS)を活用した多様な電源構成の方針が示されています(参照*2)。

技術面では系統整備や長期オークションによる市場設計の高度化、省エネルギーや非化石エネルギーへの転換を組み合わせた包括的戦略が打ち出され、社会全体で再エネを主力化する過程で生じるリスクを最小化する狙いがあります。

さらに、住民理解の向上や社会的取り組みの重要性にも言及され、従来の事業者主体から地域コミュニティとの連携を重視する方向へ転換しています(参照*3)。この動きは、発電事業者だけでなく、自治体や地域金融機関、住民、NPO、教育機関などが主体的に運営や調整を担う余地を広げています。

再エネ比率向上のための社会インフラ整備や法制度改革も全国的に展開されています。電力の需給調整を担うインフラについては、新たな長期オークションによる電源投資促進や系統増強が一体的に進められる計画です。これにより、導入コスト削減や受け入れ可能容量の拡大が期待され、2030年から2040年にかけてさらなる普及が後押しされます。技術と制度の両面から段階的かつ柔軟に対応する方策が、第七次エネルギー基本計画の主要なポイントです。

2025年再エネ補助金・支援制度の全体像

日本国内の再エネ導入を後押しする施策には、投資や研究開発を奨励する助成金や優遇税制、経済産業省や環境省など官庁ごとの公募事業が複数存在します。2025年時点で注目されているのは、アメリカのインフレ抑制法(IRA)に着想を得た新たな税制優遇や、国内スタートアップ支援策を含む補助事業です。

たとえばNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募する未来型新エネ実証制度では、再エネが主力電源として定着することを目指し、中小企業や新興企業、大企業まで幅広い連携提案を受け付けています(参照*4)。この制度では新型太陽電池や洋上風力、蓄電池など、現状の技術課題を解決する先端研究が進められています。また、福島イノベーション・コースト構想と連携し、震災復興と再エネの地産地消を同時に推進するシナリオも掲げられています。

海外を例に挙げると、アメリカでは、のインフレ抑制法(IRA)下で税額控除を受けられる仕組みが強化されてきました。2025年以降はCEITC(Clean Electricity Investment Tax Credit)などの制度設計が進み、国内部材比率や低所得地域への投資を促すボーナス要件が追加されています。非課税法人でもダイレクトペイメントを利用し、現金還付を受け取れる選択肢が拡大しています(参照*5)。

これにより、学校法人や公的医療機関、自治体関連事業も積極的に参加できるようになり、再エネ設備導入が加速しています。

日本国内では、自治体単位のグリーンファンド創設や金融機関と連携したリース形態による資金調達など、支援の幅が拡大しています。住宅や工場への太陽光パネル設置補助は引き続き主流ですが、近年では地域特化型の洋上風力開発や水素サプライチェーンの実証体制整備への支援も増加しています。

官民協力のプロジェクトが全国各地で展開され、技術力やコスト競争力の底上げが期待されています。スタートアップ企業にとっては、実証ステージで得られるデータやノウハウを蓄積し、公的支援を活用して次の投資フェーズへ進む好循環が生まれやすい時期です。

一方、海外の補助金と市場原理のバランスは日本にとっても重要な論点です。補助金が競争環境をゆがめるリスクや、過度な保護による新技術の成熟遅れも議論されています。国内制度設計では、特定の技術や事業者への過度な優遇を避け、技術中立かつ地域ニーズを反映したものとする必要があります。多様な補助金・支援策の全体像を理解し、自社や自治体の計画に適合する制度を組み合わせることで、2025年以降の再エネ拡大に備えることがポイントです。

ポイント1: 地域主導と地産地消の重要性

第七次エネルギー基本計画では、地域が主体的に再エネを導入し、地域の需要に合わせて生産と消費を行う仕組みの整備が大きな柱となっています。

背景には、災害時のレジリエンス向上や地域経済の活性化といったメリットがあります。環境省が2050年のネット・ゼロに向けてまとめた事例集では、太陽光や風力など複数の再エネ源を組み合わせたり、自治体新電力を設立して電力供給と地域振興を一体化する施策が紹介されています(参照*6)。地場の農業や観光と再エネを結びつけ、雇用創出や資金循環を同時に実現する取り組みも注目されています。

ただし、国際的には、地域主導の拡大は一様ではありません。例えばトルコ(Türkiye)では、太陽光発電のコストが国内石炭よりも低下したにもかかわらず、政府による石炭火力への高額補助が存在し、再エネ推進の阻害要因となっています(参照*7)。

通貨価値や政策的優先順位などが絡み、地域が主体的に動いても国の方針と矛盾するケースが生じることが示唆されています。日本国内では、自治体独自の再エネ条例やローカルファンドによる資金調達が増えており、世界的にも整備が進んでいる戦略といえます。

地域主導の拡大には、地域の理解や合意形成が不可欠です。大規模太陽光発電や洋上風力などの開発では、景観や騒音、漁業権との調整など、住民や事業者の合意形成に課題があります。計画づくりの初期段階から地域リーダーや住民、地元企業、金融機関が参加し、費用と便益を共有しながら進める枠組みが重要です。エネルギー事業で発生する収益を地域に再投資する仕組みや、災害時に地元に優先供給できるシステムの構築など、具体的なメリットを提示することが、最終的な自立と継続に寄与します。

地域主導の動きが進むことで、自治体単位での独自施策が増加しています。補助金や関連制度も国レベルだけでなく、都道府県や市町村単位で細分化される可能性があります。こうした地域間競争が活発化する一方で、先進事例の横展開によりノウハウが共有され、新たなイノベーションが生まれる期待も高まります。2025年以降、地産地消型モデルの広がりは、新たな公募事業や規制緩和の進展にも左右されます。

ポイント2: 自家消費と自治体連携の推進

再エネの普及に伴い、発電した電力を外部に売電するだけでなく、自家消費する動きが拡大しています。従来型の売電収入モデルとは異なり、自社工場や事業所、自治体の公共施設などで消費することを前提に、エネルギーコスト削減と脱炭素を同時に実現するモデルです。

ツバルでは太陽光発電が電源の19%を占める段階にあり、2025年までの100%再エネ目標の実現に向けて、島嶼国特有の気候リスクに対応しながら自立したエネルギーインフラの構築が進められています(参照*8)。エネルギー効率を30%向上させる工程も含まれており、コミュニティ単位での自家消費型電源導入がカギとなっています。

日本の研究機関や企業も自家消費を踏まえたエネルギーマネジメントにシフトしています。産業技術総合研究所(産総研)のREADやGZRは、ペロブスカイト太陽電池やAIを活用したデジタルツイン技術による電力管理の研究成果を報告しており、エネルギーの需要と供給を最適化することで高い自家消費率の実現が期待されています(参照*9)。こうした新技術の普及により、地域全体のエネルギー効率向上や災害時のバックアップ電源としての活用も見込まれます。

地域連携の成果として、東北地方における洋上風力を核にした地域振興策が検証されています。地元金融機関や自治体新電力、国の補助金など複数のプレーヤーが連携し、地産地消と雇用創出の双方に寄与する具体的方策が示されています(参照*10)。

大規模な洋上風力発電の余剰電力を水素に転換して保管し、運輸や産業用途で活用するビジネスモデルも検討されています。自治体と企業が協力して地域課題を再エネの視点から解決することで、持続可能な都市モデルへの転換が加速しています。

自治体連携の形態は多様です。住民向けには共同での省エネ普及啓発イベントや、マンションや自治会単位で発電設備をシェアする取り組みが進んでいます。企業も地元企業とのパートナーシップを組むことで、調達コストの低減や地域ブランドの付加価値向上が可能です。輸送費削減や雇用創出にもつながるため、自家消費型モデルの拡大と地域との結びつき強化には自治体の理解とサポートが重要です。補助金や税制優遇(所得税・法人税の優遇など)を活用することで、施策の実装ハードルが下がっています。

ポイント3: 地域新電力と地域活性化

再エネを地域に根付かせるには、発電・配電だけでなく販売や管理の仕組みを地域主体で持つことが効果的です。地域新電力は、電力の調達と供給を地元で完結させ、コストと収益を地域内に循環させることで、雇用やインフラ整備など多方面での効果が期待できます。

アメリカ米国では、技術革新のスピードが速く、化石燃料からの転換が市場競争の中で進んでいます。太陽光分野では、低コスト化が進み、市場設計次第で補助なしでも普及するというデータも示されています(参照*11)。一方で、市場原理を重視すると地方の小規模電源が大規模資本と競合する際に不利になる可能性もあり、制度設計の工夫が求められます。

日本のシナリオ分析では、2040年に向けて再エネ技術や水素、CCSなどの普及度合いによって電源構成や二酸化炭素排出量が大きく変動する可能性が指摘されています(参照*12)。地域新電力の取り組みが鍵となり、各地域が独自にコスト競争力のある電源と負荷をマッチングできれば、送電損失の抑制やレジリエンス向上が期待されます。地域が主体的に電力を管理することで料金の透明性が高まり、経済循環の活性化にもつながります。

導入例としては、公共施設や学校を優先的に再エネ電力で賄い、夜間は蓄電池や既存火力で補完するなど、地域の特性を生かしたシステムが考えられます。こうしたシステムは災害時の対応にも役立ち、地域活性化や防災面でも意義があります。現時点では収益性や規制の課題で大規模化が難しい場合もありますが、今後は事業者や自治体が連携し、設備投資や運営コストを協働で負担するモデルが増えると考えられます。

地域新電力の推進は、設備導入から管理、運営まで地域全体を巻き込むプロセスです。多様なステークホルダーが関わるため、関係者間の調整力が発展のカギとなります。自治体が中心となり、地元企業や金融機関、研究機関と連携して統合的なプランを策定することで、脱炭素と地域経済活性化の両立が期待されます。こうした取り組みの拡大は、2025年以降の補助金や規制緩和の進展に大きく左右されますが、地域発信と自治体新電力の実行力が新たな地域モデル形成に貢献しています。

事業者を取り巻く環境の変化

再エネ関連政策が加速する中、発電事業者にとって入札制度や補助金の設計は投資判断を左右する重要な要素です。近年、三菱商事の大規模洋上風力撤退が話題となり、安価な落札を優先する入札制度設計に議論が起こりました(参照*13)。各地で予定されている再エネ入札では、事業者の収益性や実現性を保障しつつ、価格競争によるコストダウンを両立させるバランスが求められています。日本の場合、地形や住民合意、系統接続など多様な要素が絡むため、単純なコスト比較だけでは十分に対応できません。

アメリカの政権動向も注目されています。2025年1月20日に発足したトランプ政権が、バイデン政権下で進められた排出規制やインフレ抑制法(IRA)の減税措置を見直す可能性が指摘されています。ただし、党内には慎重論もあり、全面的な撤回は難しいとの見方もあります(参照*14)。国際協調が後退すれば、再エネ市場全体への投資マインドに影響が及ぶ可能性があるため、グローバルなサプライチェーン構築に際しては不確実性への備えが重要です。

企業向けカンファレンスでも、2030年以降の再エネ調達やサプライチェーン対応について、企業がどのようにポートフォリオ戦略を組み立てるかが議論されています(参照*15)。

再エネ導入の理由としては、コスト削減やレジリエンス強化に加え、取引先や投資家からのESG(環境・社会・ガバナンス)要請への対応が挙げられます。自社の電力ポートフォリオを可視化し、補助金や入札制度、優遇税制を体系的に活用できる仕組みを整えることが重要です。発電事業者が新技術を持つスタートアップと連携し、公募型支援制度を活用して研究開発を進めるケースも増えています。

制度設計の変化は、新規参入プレーヤーの増加にも影響します。地域新電力やグリーンファンドの立ち上げが進めば、発電事業者は協業の幅を広げ、地方自治体など多様なステークホルダーと連携しやすくなります。

一方、電力価格の変動や世界経済の影響を受けるリスクもあるため、複数の制度や投資手法を組み合わせて収益を安定化させる視点が求められます。たとえば、長期固定価格契約とスポット市場売電の併用によるリスク分散などが挙げられます。こうした選択肢を具体的に検討するためにも、最新動向を常に把握し、企業や自治体との対話を続けることがポイントです。

おわりに

2025年時点の再エネ政策や補助金・支援制度、地域電源や地産地消の動向について解説しました。第七次エネルギー基本計画が示す方向性は、技術革新と制度改革を両輪として再エネを主力化することを目指しています。これを業務や地域活性化に生かすには、国の支援策だけでなく自治体単位の取り組みや企業同士の連携など、多様なアプローチが重要です。

今後、政策設計や市場構造が変化する中で、新たなビジネスチャンスやイノベーションが生まれる可能性があります。発電事業者だけでなく、地域の人々が主体的に役割を持つことで、将来的なエネルギー自給や災害時の安心感を共有できるでしょう。本記事が、皆さまの再エネ戦略を考えるうえで少しでも参考になれば幸いです。

参照・引用を見る

(*1) 気候変動イニシアティブ(Japan Climate Initiative) – 気候変動イニシアティブ – Japan Climate Initiative – JCI

(*2) https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_01.pdf

(*3) https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_02.pdf

(*4) 2025年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(未来型新エネ実証制度)に係る公募について

(*5) US EPA – Summary of Inflation Reduction Act provisions related to renewable energy

(*7) Ember – $8.7 billion coal subsidy contradicts Türkiye’s renewable goals

(*8) 太平洋島嶼国エネルギー等事情調査報告書

(*9) 産総研:ゼロエミッション国際共同研究センター – 再生可能エネルギー研究センター(READ)・ゼロエミッション国際共同研究センター(GZR)成果報告会 産総研GX研究の最前線

(*10) https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2024FY/000018.pdf

(*12) https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_03.pdf

(*13) 東洋経済オンライン – 【三菱商事「洋上風力撤退」の顛末】三菱商事が立てた計画/”価格重視”の入札制度のツケ/再生エネ政策への遅れ/電気料金は上がるのか?【ニュース解説】

(*14) 電力中央研究所 社会経済研究所 – 米国トランプ政権によるエネルギー・環境政策の見直しの行方

(*15) https://prtimes.jp/main/html/rd/ p/000000186.000056793.html