あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値を最大化することを目指した社会経済システムを意味する「サーキュラーエコノミー」。ヨーロッパを中心にルール作りが進んでおり、日本でも、2020年に経済産業省によって「循環経済ビジョン2020」が策定されるなど、その動きが活発化しています[*1]。

様々な業界でサーキュラーエコノミーに関する取り組みが拡がっていますが、近年、建築業界での取り組みとして、「サーキュラー建築」の社会実装が進んでいます[*2]。

サーキュラーエコノミーの実現に向けて、建築業界ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。国内外の事例について、詳しくご説明します。

サーキュラーエコノミーとは

サーキュラーエコノミーとは、資源の効率的な循環を通じて、気候変動や生物多様性の喪失、廃棄物、汚染など地球規模の課題への対応を目指すものです[*2]。

従来の経済システムは、大量生産から大量消費、大量廃棄への一方通行の流れでした。この場合、資源や環境に大きな負荷がかかり、将来的に資源が枯渇してしまうなど環境へ悪影響を及ぼすリスクがあります[*3]。

例えば、世界では現在、素材や原材料などマテリアルの需要が増大しています。特に、金・銀・銅・鉛・スズなどは、2050年までの累積需要が埋蔵量を2倍以上も上回ると予想されています。

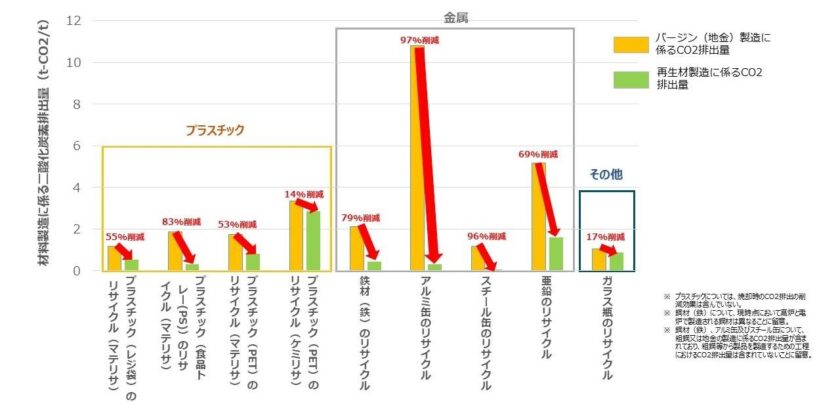

また、カーボンニュートラルの観点からも、資源循環が求められています。資源の循環を進めることで、材料の製造などにかかるCO2排出を抑えることが可能です。例えば、アルミ缶を製造する際、新品の素材のみで製造するよりも、再生材を利用する方が97%もCO2の排出を削減するポテンシャルがあるとされています[*3], (図1)。

図1: 各マテリアルにおける新品素材と再生材由来のCO2排出量比較

出典: 資源エネルギー庁「成長志向の資源循環経済システム『サーキュラーエコノミー』(前編)どんな課題を解決するの?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/circular_economy_01.html

建築分野におけるサーキュラーエコノミーの必要性

建築分野における環境負荷の現状

建築物は、現状では循環利用を考慮せず、「建設し、解体する」従来の一方通行の経済システムに基づいています[*2]。

建築から発生する解体廃棄物は、世界中の廃棄物の約30%を占めるとされています。こうした廃材の多くが再利用や再資源化されることなく、埋め立て処分や焼却処理をされています。建設産業廃棄物の最終処分場の残余年数(現在埋立可能な残りの年数)は17年、首都圏に限ると5.6年分しかないと予測されています[*2, *4]。

また、異なる素材を接合する際、ボルトやビスではなく接着剤等が多用されており、さらに、建材が複合化しているため、分別や再利用が一層難しくなっています。

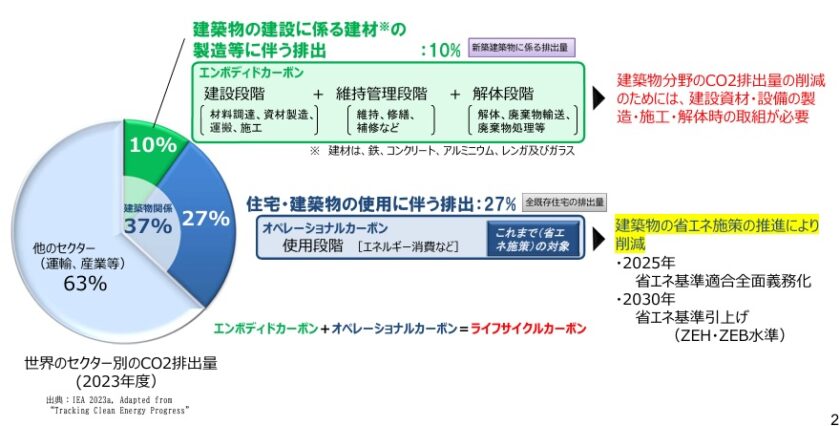

建築物由来の世界のCO2排出割合は37%となっており、解体段階を含む建材の製造等に伴う排出は全体の10%を占めています[*5], (図2)。

図2: 世界の建築物由来のCO2排出割合

出典: 国土交通省「建築物のライフサイクルカーボン削減に向けた施策の動向」

https://www.env.go.jp/content/000298482.pdf, p.2

このような課題を解決するために、部材が取り外せる設計、再利用や再資源化が容易な施工方法など、建築分野においても、建築のあらゆる段階でサーキュラー性を重視した方向へ転換していくことが求められています[*2]。

建築分野におけるサーキュラーエコノミー推進のメリット

サーキュラーエコノミーを推進することによって、社会全体や推進企業へのメリットもあります。

世界経済フォーラムの調査によると、セメント、鉄鋼、アルミ、プラスチック、ガラス、石膏という6つの建築資材について、サーキュラーエコノミーへ転換することでCO2排出量の75%が削減されるとともに、2050年までに年間3,600億ドルの純利益を追加できると予測されています[*6]。

特に、セメントについては、破砕した古いコンクリートを新しいコンクリートに活用するなどの取り組みを進めることで、CO2排出の96%を削減し、1,220億ドルの純増利益を生み出せると期待されています。

また、サーキュラー建築を推進することで、事業における環境への負荷を軽減できるとともに、資源の効率的な利用によってコスト削減が期待できるなど、企業にとってもメリットがあります。さらに、持続可能な取り組みを行うことで、企業の社会的責任(CSR)評価の向上という点もメリットの一つでしょう[*7]。

海外におけるサーキュラー建築動向

オランダの金融機関によるサーキュラー建築事例

サーキュラー建築の建設に向けては、「建物・建材のリユース」を実現するための素材選定と設計手法の検討が必要です。さらに、資材情報の一元管理と再流通を促進するためのQRコード等による「建材のデータバンク化」、将来の再利用を前提とした「解体しやすいデザイン」設計の工夫なども求められます[*2]。

サーキュラー建築の導入が進む国の一つであるオランダ。自治体や企業など様々な主体によるサーキュラー建築の導入が進んでいます。

例えば、オランダのABN AMRO銀行は2017年に、アムステルダムにある本社と隣接する場所に「CIRCL(サークル)」と呼ばれる、地下1階地上2階建ての複合施設を建設しました[*2, *8]。

循環型社会に関心を持つ人々の交流・学習の場として建設された同施設は、持続可能な素材を活用するためのセンターとして機能していました。フロアの床材は修道院やサッカークラブで使用されていた廃材を利用するとともに、壁の断熱材の一部はABN AMROの社員のジーンズの繊維を圧縮したものを使用していました[*8]。

同施設は、解体後における資源の再利用や廃棄物削減のため、解体後も資材を循環可能とする構造が採用されています。建材はデジタル情報で管理され、2024年に解体された時点で、約70%の建材が再利用されました。基本的にはそのまま再利用されますが、断熱性能が低下した外壁材は内壁材として再利用されるなど、より多くの建材が再利用できるよう工夫がなされています[*2], (図3)。

図3: CIRCL(サークル)プロジェクト

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「大阪・関西万博からみるサーキュラーエコノミー」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CircularEconomy_EXPO.pdf, p.25

オランダの市庁舎におけるサーキュラー建築事例

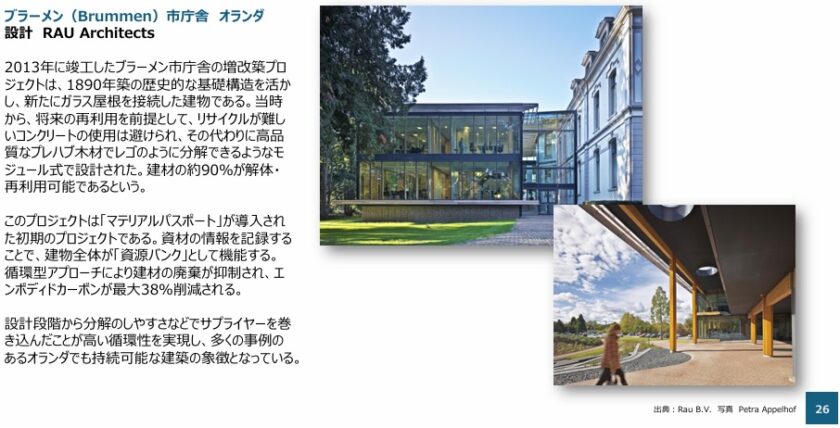

オランダでは、自治体におけるサーキュラー建築導入も拡がっています。2013年に竣工したブラーメン市庁舎は、1890年築の歴史的な基礎構造を活かしつつ、新たにガラス屋根を接続したサーキュラー建築です[*2], (図4)。

図4: ブレーメン市庁舎におけるサーキュラー建築

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「大阪・関西万博からみるサーキュラーエコノミー」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CircularEconomy_EXPO.pdf, p.26

将来の再利用を見据え、リサイクルの難しいコンクリートの使用を避け、代わりに高品質なプレハブ木材でレゴブロックのように分解できるモジュール式で設計されました。同設計により、建材の約90%が解体・再利用可能であるとされています。

また、同プロジェクトは、「マテリアルパスポート」が導入された初期のプロジェクトでもあります。

マテリアルパスポートとは、建物に使用されている全ての材料の種類、量、製造元、製造方法、化学成分、接合方法などの詳細情報をデータベースとして整理し、再利用時の参考とするものです[*9]。

設計時点で想定している解体方法を同データベースに蓄積しておくことで、解体・再利用が容易になります。また、解体される時期や量、種類などを事前に把握しておくことで、省CO2効果や建築物の循環性など、環境面の効果を定量的に算定しやすくなります。

ブラーメン市庁舎では、同手法等を活用したことにより、建材の廃棄が抑制され、エンボディドカーボン(建築・維持管理・解体段階でのCO2排出)が最大38%削減できると見込まれています[*2, *5]。

建材の再利用促進に向けた取り組み

海外では、解体後の建材の活用促進に向けた取り組みも活発化しています。

先述したマテリアルパスポートに関連する取り組みとして、EUの7か国の15のパートナー団体は、「マテリアルバンク」と呼ばれる循環型建築推進プロジェクトを実施しています[*2]。

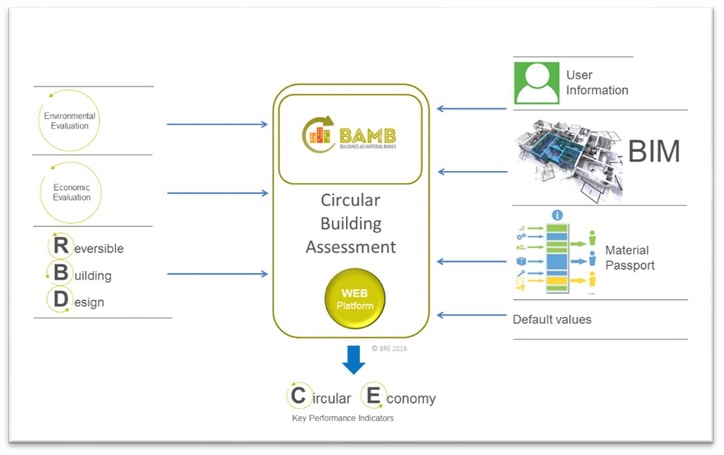

マテリアルバンクとは、建材の一つ一つのデータをデジタル化して蓄積、共通のプラットフォームで共有することで、マテリアルのリユース・リサイクルを促進するものです[*2], (図5)。

図5: 「マテリアルバンク」イメージ

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「大阪・関西万博からみるサーキュラーエコノミー」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CircularEconomy_EXPO.pdf, p.28

同プロジェクトでは現在、複数のパイロットプロジェクトの建材データをオンライン上で蓄積しています。また、同データとの連携により、設計ファイルをアップロードすれば建材の数量や材料データが自動で抽出され、それらをもとにリユース・リサイクルがどの程度可能かが評価されるようになっています。

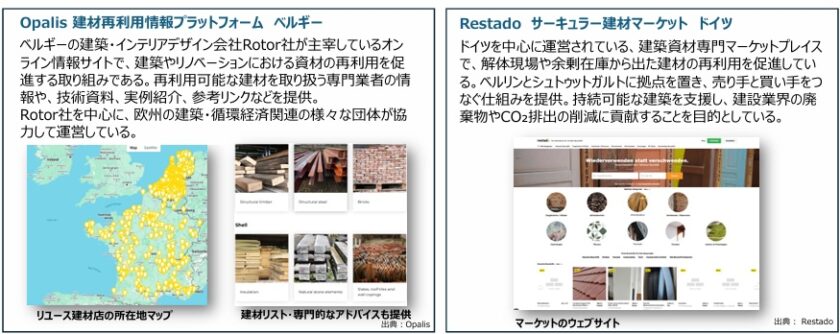

また、欧州では、解体後の建材や余剰建材を再利用するためのサーキュラーマーケットが運用されています[*2], (図6)。

図6: 欧州におけるサーキュラーマーケット

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「大阪・関西万博からみるサーキュラーエコノミー」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CircularEconomy_EXPO.pdf, p.31

ベルギーの建築・インテリアデザイン会社Rotor社等が運営するオンライン情報サイトでは、再利用可能な建材を取り扱う専門業者の情報や、技術資料、実例紹介、参考リンクなどが掲載されています。

ドイツを中心に運営されている建築資材専門マーケットプレイスは、建築業界の廃棄物やCO2排出量削減に貢献することを目的とし、売り手と買い手をつなぐ仕組みを提供しています。

日本におけるサーキュラー建築動向

大阪・関西万博のウーマンズパビリオン

2025年日本国際博覧会協会は、大阪・関西万博の開催に当たり、「EXPO 2025 グリーンビジョン(2024年版)」及び「持続可能性に配慮した調達コード(第2版)」を策定・公表し、持続可能性の観点から配慮すべき事項等について方針を示しました[*2]。

同ビジョンでは、解体時に分別しやすい構造・工法を採用することなどを規定するとともに、推奨事項として、建築資機材のリユース、自然素材の活用等について規定しています。

こうしたビジョンを受け、多くのパビリオンでは、万博終了後の建物のその後を見据えた計画が進められました。

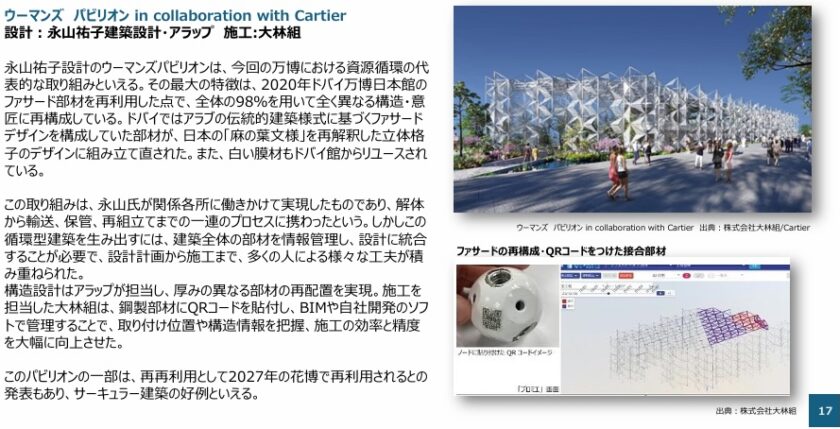

例えば、永山祐子氏が設計したウーマンズパビリオンでは、2020年ドバイ万博日本館のファサード(建物の正面の外観)部材を再利用し、全体の98%を用いて全く異なる構造・意匠に再構成しています[*2], (図7)。

図7: 大阪・関西万博におけるウーマンズパビリオン概要

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「大阪・関西万博からみるサーキュラーエコノミー」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CircularEconomy_EXPO.pdf, p.17

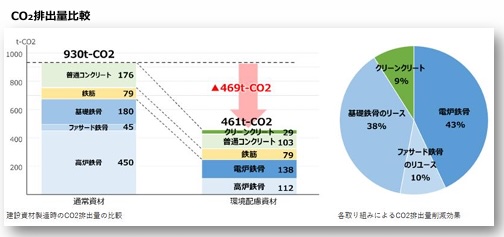

ドバイ万博日本館から再利用された鋼製ファサード部材は約6,500個(20トン)。株式会社大林組によると、その他にも、低炭素コンクリートなどを活用したことで、新築造と比べて約半分にあたる469トンものCO2排出量が削減されたと報告されています[*2], (図8)。

図8: ウーマンズパビリオンにおけるCO2排出削減効果

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「大阪・関西万博からみるサーキュラーエコノミー」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CircularEconomy_EXPO.pdf, p.18

また、白い膜材もドバイ館から再利用するなど、解体後の建材が十分に活用されています。同パビリオンの一部は、再々利用として2027年の花博(国際園芸博覧会)で再利用されるとの発表もあり、サーキュラー建築の好例と言えます。

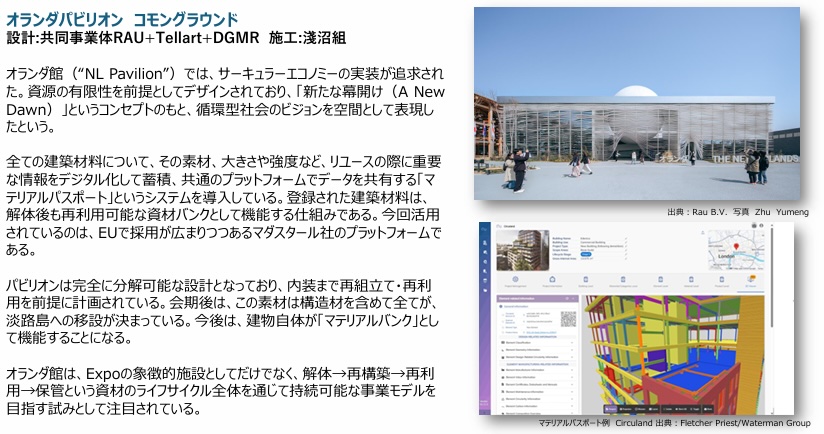

大阪・関西万博のオランダパビリオン

好例をもう一つ挙げるとすると、大阪・関西万博のオランダパビリオン。同パビリオンでは、全ての建築材料について、マテリアルパスポートが導入されています。また、パビリオンは完全に分解可能な設計となっています[*2], (図9)。

図9: 大阪・関西万博におけるオランダパビリオン概要

出典: 公益財団法人 自然エネルギー財団「大阪・関西万博からみるサーキュラーエコノミー」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CircularEconomy_EXPO.pdf, p.19

2025年5月には、パビリオンの建設を受注したAND B.V.とパソナグループの間でパビリオン移設の基本合意書が締結され、パソナグループの本社がある兵庫県の淡路島へ移設される予定です[*10]。

マテリアルパスポート実用化に向けた動向

日本国内でも、マテリアルパスポート実用化に向けた実証が行われており、今後の普及が期待されています[*9]。

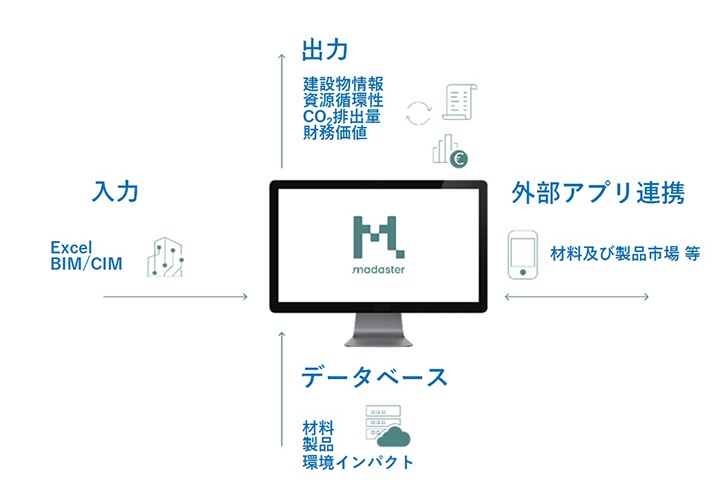

例えば、大成建設株式会社は、オランダに本社を置くMadaster社と提携し、Madaster社が開発した建設物資源循環データプラットフォームの導入検討を開始するとともに、その構築に着手しました[*11], (図10)。

図10: Madasterプラットフォーム概念図

出典: 大成建設株式会社「オランダMadaster社と提携し、日本版建設物資源循環データプラットフォーム構築に着手」

https://www.taisei.co.jp/about_us/wn/2024/240305_9937.html

同プラットフォームでは、建設物のライフサイクル全体で使用される建材・設備及び建設物全体の資源循環に関するデータ解析を行うことが可能となっています。また、Madaster社が開発したプラットフォームは、オランダにおける指標等を採用している都合上、一部の機能が日本の実情に適していないという課題があります。

そこで大成建設株式会社は、日本国内の状況に合わせたものに改良を加えることで、日本での普及を図る方針です。

まとめ

今回紹介してきたように、オランダなど欧州を中心として、サーキュラーエコノミーを意識した建築の導入が活発化しています。日本でも、2025年大阪・関西万博をきっかけとして注目が集まるなかで、その普及が期待されています。

サーキュラー建築の国内外の事例や今後の動向について、注目してみてはいかがでしょうか。

参照・引用を見る

※参考URLはすべて執筆時の情報です

*1

国立研究開発法人 産業技術総合研究所「サーキュラーエコノミーとは?」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20231011.html

*2

公益財団法人 自然エネルギー財団「大阪・関西万博からみるサーキュラーエコノミー」

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_CircularEconomy_EXPO.pdf, p.6, p.7, p.12, p.15, p.17, p.18, p.19, p.24, p.25, p.26, p.28, p.31

*3

資源エネルギー庁「成長志向の資源循環経済システム『サーキュラーエコノミー』(前編)どんな課題を解決するの?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/circular_economy_01.html

*4

国土交通省「建設リサイクル推進計画2020」

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001365044.pdf, p.11

*5

国土交通省「建築物のライフサイクルカーボン削減に向けた施策の動向https://www.env.go.jp/content/000298482.pdf, p.2

*6

世界経済フォーラム「日本の循環型建造環境が、経済的にも環境的にも理にかなっている理由」

https://jp.weforum.org/stories/2024/05/no-ga-nimo-nimo-nikanatteiru/?utm_source=chatgpt.com

*7

原田産業株式会社「第18回 建築業界におけるサーキュラーエコノミー

https://archi.haradacorp.co.jp/technology/column18/

*8

株式会社朝日新聞社「オランダ・サーキュラーエコノミーの最前線で学んだ経営のヒント」https://smbiz.asahi.com/article/14844770

*9

株式会社野村総合研究所「2050年のカーボンニュートラル化に向けた建築材料のリユース促進について」

https://www.nri.com/jp/knowledge/publication/region_202501/files/000040515.pdf, p.8

*10

株式会社日経BP「大阪・関西万博『オランダ館』を淡路島移設、パソナグループがセカンドライフ契約」

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02484/052000137/

*11

大成建設株式会社「オランダMadaster社と提携し、日本版建設物資源循環データプラットフォーム構築に着手」

https://www.taisei.co.jp/about_us/wn/2024/240305_9937.html